上一次尾号为19的时候,是他们改变了中国

原标题:上一次尾号为19的时候,是他们改变了中国

1 春

中国人第一次结识德先生和赛先生,是整整一百年以前的春天。1919年1月15日,面对旧势力的攻讦责难,40岁的北大文科学长陈独秀代表《新青年》编辑部,写出《本志罪案之答辩书》,把一切责任归到德先生和赛先生的头上。

“但是追本溯源,本志同人本来无罪,只因为拥护那德莫克拉西(democracy)和赛因斯(Science)两位先生,才犯了这几条滔天的大罪。”

陈独秀坚持,只有德先生和赛先生会改变中国。“西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才从黑暗中把他们救出,引到光明的世界。”这些言语,如今都还在中学历史教科书上清晰可见。

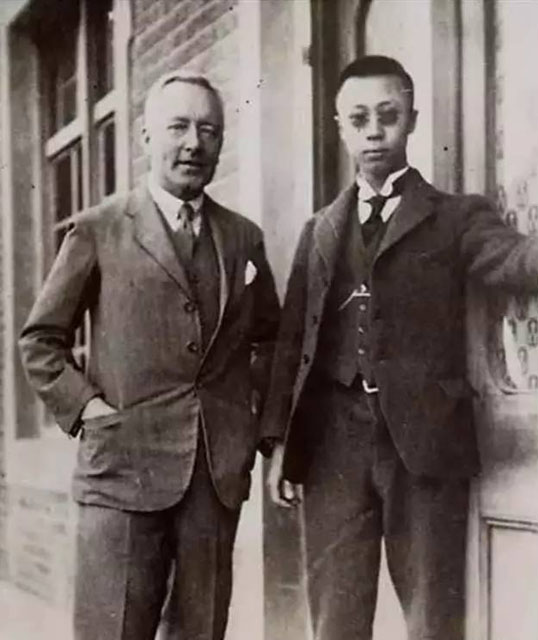

一百年前的中国,有一个退位的皇帝和南北两个政府。紫禁城中13岁的末代皇帝溥仪,这年春天迎来了自己的英文教师,45岁的庄士敦( Reginald Fleming Johnston)。这位毕业于牛津大学的苏格兰人,指导溥仪学习英语、数学、世界历史和地理,师生感情甚笃。溥仪因此眼界大开,知道了中国之外另有世界,于是剪掉了自己的辫子、脱下龙袍换上了西服。

两年前张勋复辟后,皖系军阀段祺瑞解散了国会、废除了《约法》,孙中山在广州举起“护法”旗帜,组织了护法的新政府对抗段祺瑞。于是中国就有了一北一南两个政府。北京政府是名义上的民国代表,总统是徐世昌,但掌握实权者仍是段祺瑞;广州政府主席是晚清重臣岑春煊,他把孙中山排挤出了护法政府权力中枢。53岁的孙中山只有暂时跟26岁的妻子宋庆龄住到上海,闭门谢客著书立说,反思过去谋划将来。

1919年2月20日,南北和谈在上海开幕。因为南北统一不符合日本在华利益,因此亲日的段祺瑞授意北方代表:和谈只许失败,不许成功。十二天之后,北洋政府军进攻驻陕西的护法系军队靖国军,和谈就此中断。

此时在靖国军中,26岁的杨虎城正担任32个支队司令之一。另一名主角、18岁的少帅张学良,刚刚进入父亲张作霖开办的东三省陆军讲武堂受训。四个月之后,张作霖在日本人的帮助下控制了东北三省。

春天是远行的季节。26岁的北大图书馆管理员南下上海,为赴法勤工俭学的同学送行,但他自己没有出国。准备赴法的还有15岁的四川广安少年,族叔邓绍圣带他离家一起前往重庆,进入赴法留学的预备学校就读。他是当时班上年龄最小的学员。这一年离开家乡后,他终生没有再回广安。

2 夏

1919年4月25日,38岁的教育部官员周树人,在绍兴会馆完成了他的又一篇小说《药》,一个关于革命和人血馒头的故事。一个星期之后,传来了巴黎和会上中国外交失败的消息。

确立一战后世界势力范围和等级秩序的巴黎和会,从1月就开始了。经过四个月的勾结、争吵、设计和斡旋,英国代表将巴黎和会关于山东问题的决议通知了中国代表:战前德国在山东的一切特权移交日本。

消息传来,全国大哗。北京三千余名学生走上街头举行示威,其中的领导人物有后来的首任清华校长、23岁的罗家伦;有后来的北大校长、23岁的傅斯年;还有两年后的上海一大代表、22岁的张国焘。

愤怒的学生冲进了亲日派官僚曹汝霖的住宅赵家楼,没有找到本人,就点火烧了他的家。在曹家躲避的另一官员章宗祥不堪烟熏,跑出来被学生误以为是曹汝霖,被殴打成脑震荡。北京政府将亲日派官员撤职,并拒绝在巴黎和约上签字。

这就是有划时代意义的五四运动。然而收回日本在山东的控制权,还要等到三年后在美国倡议下举行的华盛顿会议。

五四运动之后,马克思主义开始进入中国。《新青年》的6卷5号是“马克思研究号”,刊登了李大钊的《我的马克思主义观》,系统介绍了马克思主义的三个组成部分——唯物史观、政治经济学和科学社会主义。

30岁的李大钊和27岁的胡适,本来是新文化运动中的战友。但胡适却在7月20日的《每周评论》上发表了《多研究些问题,少谈些主义》一文,引发“问题与主义论战”。文章声称“现在舆论界的大危险,就是偏向纸上的学说,不去实地考察中国今日的社会需要的究竟是什么东西。”

于是曾经并肩作战的同志,终于因为政见不合而彼此渐行渐远。

3 秋

五四运动爆发后,21岁青年周翔宇积极投身其中,成为天津学生的运动领导核心之一。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/20510.html