听过她歌的中国人,只有十亿

1

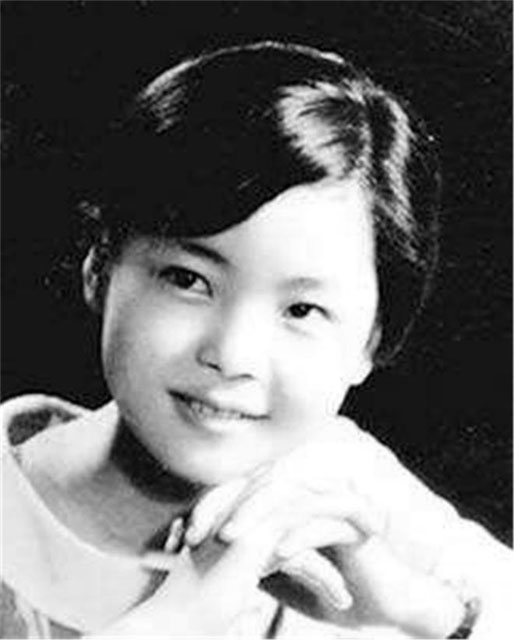

六十六年前的1月29日,台湾云林县原籍河北大名县的迁台军官邓枢,在连生三个儿子之后终于迎来一个女孩。没读过多少书的邓枢,请颇有学问的同事杨姓军官为女儿取名,得名邓丽筠。

后来因为家人和邻居从来都把“筠”读作“均”,于是当她日后长大投身歌唱事业之时,就改作了:邓丽君。

邓丽君11岁时就在唱片公司举办的歌唱比赛中夺冠。她成绩不好,但嗓音清澈甜美,于是在14岁那年选择休学专攻歌唱,很快大获成功。1975年,她签约香港宝丽金唱片公司,之后陆续推出《小城故事》、《月亮代表我的心》、《甜蜜蜜》和《我只在乎你》等名曲。

在邓丽君已经在港台和日本成名之时,中国大陆听她歌的人却微乎其微。1975年,22岁的黑龙江伊春人董少华,第一次在收音机里听到了同龄人邓丽君的歌声。

董少华在一次修建工事的劳动中结识了几名朋友,相互熟识之后,他们会聚在一起偷听邓丽君的歌曲。此时文革尚未结束,“收听敌台”的罪名是够得上判刑的。每次聚会,他们都要把门窗关好、窗帘拉严,把声音调小到耳朵要贴上去才能听到的程度。

那时八亿中国人,能听到的女声几乎来自革命样板戏:《红色娘子军》里冲锋陷阵的女兵、《红灯记》里的铁姑娘李铁梅、《沙家浜》里能说会道的阿庆嫂……从来没有邓丽君这种类型。

所以当邓丽君的歌声从遥远的境外电台里传来时,多年之后董少华仍然印象深刻,他的朋友“会激动得身体轻轻抖了起来”。

他们从来不知道:歌曲竟然还可以从如此清亮的喉咙里、如此柔美地唱出来。他们从来不知道世界上还有这样的歌。

2

改革开放之前,听邓丽君只能靠小黑屋里的收音机;改革开放之后,磁带成了邓丽君流传开来的主要方式。

一方面随着国门的打开,许多台湾同胞通过第三方回到祖国大陆,他们带回来的邓丽君磁带很快风行。另一方面随着沿海省市的开放,许多产于日本的磁带收录机或明或暗地进入内地,虽然要价高昂,但仍然供不应求。

作家叶兆言回忆,他的父亲真心喜欢邓丽君,在他家里转录的磁带成为南京当时广为流传的母带来源,经常有人来借、来转录。一开始转录很原始,一台录音机播、另一台录音机录音,一不小心就会把旁边的说话时录进去。直到后来双卡录音机的出现,才真正重现了邓丽君嗓音的音质。

跟董少华一样,几乎没有人之前听过这样的歌,也没有人不为邓丽君而倾倒。在厂矿企业里,转录的盒带成为交易商品,有时一天的工资就为了换一盒邓丽君的磁带。在边远地区,甚至有藏族群众愿意以三美金的代价购买录音带,这差不多是一般人半个月的生活费。当时境外媒体报道,“中国的青年们宁愿节衣缩食,也希望听到邓丽君婉约温柔的歌声。”

喜欢邓丽君的不止是青年。许多老一辈不愿高调推崇,毕竟他们经历过数十年来的各种风波,胆子没有年轻人那样大。一名级别很高的老干部跟叶兆言的父亲谈邓丽君,说的是“这样的歌也可以听听,百花齐放嘛。”“也可以听听”,含义很丰富。

3

但有人喜欢,也就有人未必喜欢。1979年,中国音乐协会在西山开会,重点批判以邓丽君歌曲为代表的“靡靡之音”。当时有家长把中国音协有关为什么邓丽君歌曲是黄色歌曲的讲座磁带带到学校,学生听了担心地问老师:“听了邓丽君歌曲,会不会变成流氓呢?”北京五四大街的居委会,挨家挨户上门询问:有邓丽君磁带没?有就必须上缴。

1982年,《怎样鉴别黄色歌曲》一书出版,收录的是当时音乐界的主流专家的文章。其中一文提到邓丽君的《何日君再来》:

“《何日君再来》不是汉奸歌曲,但它是首黄色歌曲;不是一首爱情歌曲,而是一首调情歌曲;不是艺术歌曲,而是商业歌曲,是有钱的舞客和卖笑的舞女的关系,是舞场中舞女劝客人喝酒时唱的。……这是对血泪现实的掩盖,是对灯红酒绿纸醉金迷生活的歌颂,是以醉生梦死的态度来对待现实。……现在还喜欢《何日君再来》的同志要认真想一下:是‘好花不常开’,还是应该用我们双手去创造永不凋谢的花朵。”

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/30537.html