帮金庸代笔,和古龙三毛是密友,84岁的他依然是个顽童!

上世纪六十年代,华语世界还没有人能把科幻小说玩得那么“硬",也就不像"借木星之力把地球推出太阳系",这样脑洞大开、寓教于乐。

不过那时候香港文坛出了一件事,时隔多年依然是科幻迷们茶余饭后的笑谈。

1965年香港有位作家在给《明报》写连载,名字叫《地心洪炉》,是系列小说中的一部。

有一次作家写到了主人公到南极探险,偶遇一只白熊,杀之,食肉,剥皮暖身。

一般人看到这里多半会想"熊肉好吃吗"。

某位少年读者精通地理,看完就写了一封信寄给作者:"南极怎么会有白熊呢?白熊在北极才对啊。"

作者看完信,并未回复。

怎奈少年执着,又写信追问:"说句话呀,是写错了吧?"

作者这次不干了,终于给少年回:"南极是没有北极熊,可世上也没有主人公这样的人。"

少年来了兴致,感觉这样的回答苍白无力,又写信给时任《明报》主编的金庸兴师问罪。

金庸收到信哭笑不得,只好应付一下:"南极本来是有北极熊的,最后一只被主人公吃了。"

少年最后一次给作者写信,只有两个字:"无赖"。

这位写《地心洪炉》的仁兄叫倪匡,故事的主人公叫卫斯理,卫斯理没有因为"北极熊事件"遭罪,跟着倪匡的小说一直活了几十年。

时间倒退三十年,民国二十四年五月社会动荡。

五月三十日倪匡出生在上海,祖籍宁波离金庸老家三百里地。如果非说有什么历史参考,美国福克斯电影公司比倪匡小一天。

童年的倪匡自带"主角光环",游荡在旧上海的十里洋场和民街陋巷中,看街头艺人表演"偷天桃"与"种梨树"这两种别人谁也没见过的神奇魔术;看有钱人家放烟花;看能出现唐僧师徒取经的图画……

他把这些所见所闻讲给兄弟姊妹听,众人无不瞠目结舌。

△左亦舒右倪匡

十二岁前倪匡一直住在霞飞路,十二岁时一家人搬到了虹口邢家宅路。那时候他在"江苏省立上海中学"读书,也就是后来的上海市上海中学。

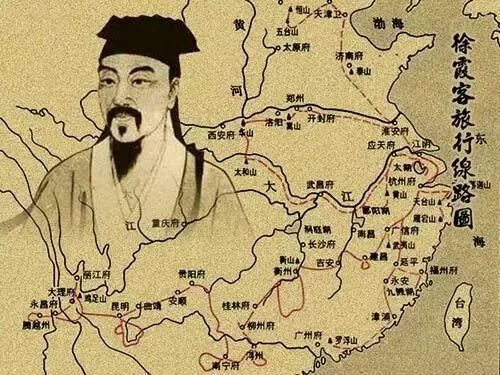

倪匡立志要做冒险家,最喜欢李时珍和徐霞客,他常和小伙伴们一起斗蟋蟀,遇到打架却从不屑参加,倪匡会躲回家里看书,看《徐霞客游记》这样的故事,后来又开始看《薛丁山征东》《聊斋志异》云云。

△《徐霞客游记》故事路线示意图

倪匡的父亲叫倪纯壮,母亲叫王静娴,王静娴女士为倪家生下七个孩子,倪匡排行老四。

倪匡的六妹叫倪亦舒,后来当了作家改名亦舒。

△左亦舒右倪匡

△亦舒

1950年倪匡的父母离开大陆到了香港,倪匡却并没有一同前往,留下来的还有三哥倪亦方。

1951年十六岁的倪匡放弃学业,他孤身一人从上海到了苏州,进入华东人民革命大学学习。

肄业后倪匡参加了解放军,这是当时很多年轻人的选择。

倪匡惦念父母,每次行军前都要写好厚厚一摞书信,千方百计托亲戚寄到香港,还要他们每隔十天半月寄一封,父母收到信打开看,总是蝇头小楷工整写下的好消息,倪匡写了亲身参与的大事件,比如"土地改革""淮河治理"。

△倪匡右

1955年倪匡被分配到内蒙古,工作是看管劳教人员。

内蒙古的冬天滴水成冰,一次大雪封路,运煤车没法开进来,倪匡和同事住的宿舍断煤了,零下几十度的气温人哪能受得了,倪匡突然想起来宿舍不远有一座木桥,拆了可以用来当柴火烧,他想都没想就把桥给拆了,作为回报他睡了几天热乎觉。

谁知到了1957年,倪匡听说自己要被调查,这下他认识到了问题的严重性,破坏桥梁就是破坏交通,也就是影响了国家现代化建设,如果真要追究起来,倪匡可就摊上大事了。

在一位内蒙兄弟的帮助下,他连夜骑马离开了单位,兄弟嘱咐他:"一直往北走!"

北在哪?北就是北斗星的方向。

随后的几个月里,倪匡辗转黑龙江、辽宁、后来南下上海、从广州中转澳门,坐着运菜的船偷渡到了香港九龙。

到了香港的倪匡在工厂做杂工,闲来无事也看看报纸,他对身边的人说:"报纸上的小说我也能写。"

人们自当他是吹牛。

于是倪匡花了一下午的时间,写了篇小说投给《工商日报》。

这是1957年9月的事,小说于一个月后刊登出来,倪匡写了一万字,报社给他修改成九千字,按照千字十块钱的标准,倪匡赚了九十。

倪匡意识到写作对自己而言,应该是一件简单的事情。

于是倪匡四处投稿赚钱,逢投必中,羡煞旁人。

1958年倪匡开始上夜校,是到联合书院读新闻系。联合书院隶属于香港中文大学,若干年后许冠文也曾在此进修社会系。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/53636.html