兰亭序不管在不在,书法都已不在

1

王羲之拿着十几本自己写的兰亭序,左看右看终于一声长叹:怎么也比不了最初的第一本。

公元353年4月22日,东晋晋穆帝永和九年三月初三,四十一人在会稽山阴的兰亭集会,修“袚禊”之礼。习俗是每年上巳节人们要结伴出游,到水边消除阴晦和不祥。参会的人有时年五十一岁的右军将军王羲之、三十岁隐居东山的名士谢安、九岁的王羲之第七子王献之等等,可谓老中青三结合。

四十一人,大多是东晋第一流的文人雅士,娱乐的方式自然也与众不同。众人沿弯曲的溪水而坐,荷叶托着轻便的酒杯从上游漂下,若停在谁的面前停下,此人便应取杯饮酒赋诗,若未能即兴吟咏,须罚酒三杯。

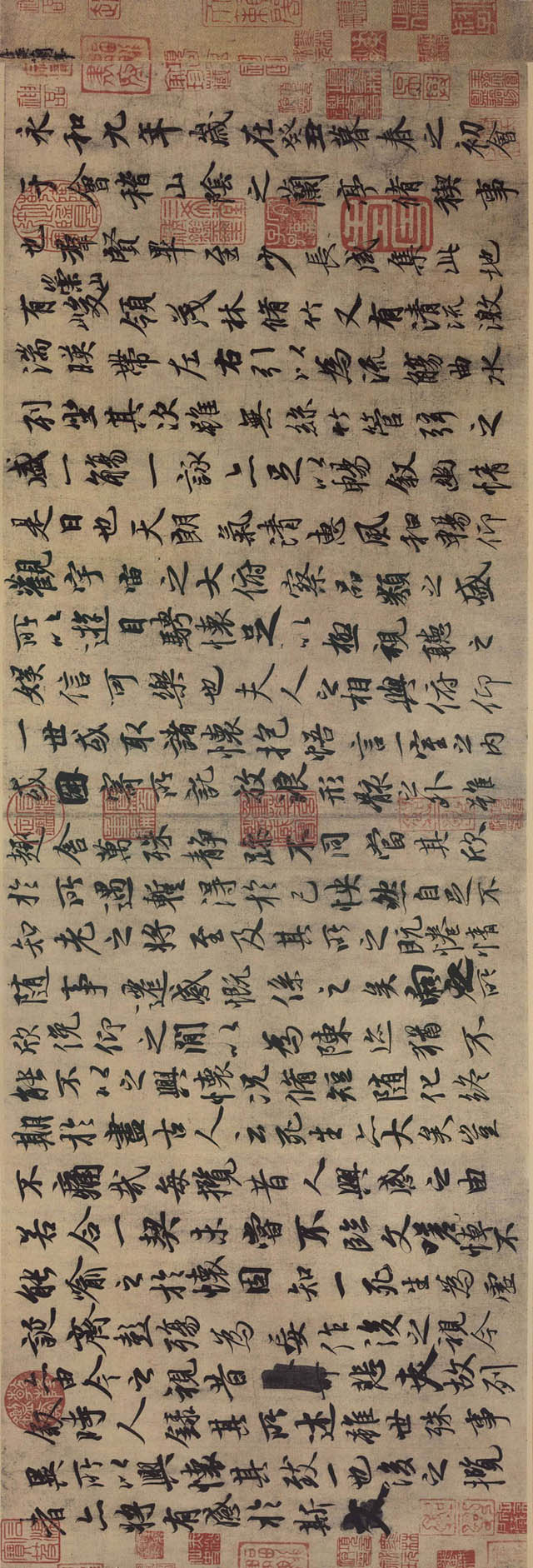

这一天共成诗三十七首,十一人赋诗两首,十五人赋诗一首,还有十五人未能赋诗。众人公推书艺卓绝的王羲之为诗集作序。王羲之酒酣兴浓,以蚕茧纸和鼠须笔乘兴而书、一气呵成,称为《兰亭集序》。只是在书法界,向来只称作兰亭序。

全文二十八行,三百二十四字,两条微博多一点的长度。八百年后,南宋高宗皇帝赵构在《翰墨志》里记载,王羲之酒醒后曾经重写这一篇兰亭序,但终于以失败告终。“及醒后,他日更书数百千本,终不及此。”

百千本也许是过于夸张了,但王羲之尝试复制却是人之常情。只是即便是书圣王羲之,用同样的纸笔,也无法复制出第一次的成就来。书法是无意於佳乃佳,如有神助的时刻一过,王羲之也没有办法重来一次。

王羲之珍而重之地将原本兰亭序收藏起来,嘱咐子孙:妥善保存。因为这样的字,没有第二件。

2

但兰亭序在王羲之身故之后,却没有像他希望的那样,成为王家世代相传的祖宗遗泽。东晋之后是宋齐梁陈四朝,梁朝时兰亭序已流落在外。幸好过了几十年失而复得,回到了王羲之七世孙王法极的手中。

王法极此时已出家为僧,法名智永。他临写先祖这一篇兰亭序,前后达三十年。智永如今以《千字文》书法传世,而他身故之后,兰亭序落在了弟子辩才的手中。

据唐人何延年的《兰亭始末记》记载,秦王李世民看到了兰亭序的拓本之后膜拜无已,像今日的中东土豪一样以高价收购王羲之真迹。虽然也得到了不少,但兰亭序始终不得一见。后来终于探知真迹在辩才处,便要辩才“借”来一观,辩才只推说没有。

豪夺不行,于是只能巧取。御史萧翼带着几件王书真迹,扮作书生模样住进辩才所居的永欣寺。他行欲擒故纵之计,得意洋洋地向辩才展示真迹。辩才说真迹倒是真迹,就是都不算第一流作品。 萧翼故意激将,说天下怎可能还有比这几件更好的王书真迹?辩才好胜心起,一时冲动,遂将真迹兰亭序拿出。

冲动是魔鬼,一点都没有错。几天后萧翼趁辩才外出之际,将兰亭序拿走火速献与李世民。李世民得了便宜大喜之际,也就不再追究辩才当初的推搪,还赏了他三千石粮食。只是辩才愧悔交集,一年后即忧愤而卒。“萧翼赚兰亭”在当时已不是什么秘密,说是赚,说穿了不过瞒和骗。大画家阎立本就以此为题材,画了一幅《萧翼赚兰亭图》,表情细致入微。

而如获至宝的李世民,下令将真迹兰亭序让第一流的拓书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛真和第一流的书法家欧阳询、褚遂良、虞世南临摹。即便这些输真迹一等的拓本,在当时也是价值连城,只有王公贵族和亲密近臣才能得赏赐一本。

也许是书法家本身个性突出的缘故,后世评价最好的兰亭序拓本,是拓书人冯承素的摹本。如今这件摹本被称为“神龙本”,藏于北京故宫博物院。

而兰亭序的真迹呢?真迹已不在世。

3

陆游曾经写过一首诗《跋冯氏兰亭》,感慨道“茧纸藏昭陵,千载不复见。”可见宋人当时以为,兰亭序的真迹,被唐太宗作为生死与共的爱物带入了陵墓昭陵。

但昭陵其实早已被盗掘过了。据《新五代史·杂传》记载,公元908年,割据势力军阀温韬公然盗掘唐朝帝王陵墓。有钱取钱,无钱也取书画等物。昭陵是其中最坚固的一座,温韬最后进入唐太宗李世民墓室时,见“宫室制度闳丽,不异人间”。棺椁的两边都有石床,上面的铁匣里装着两百多年前一同下葬的图书,其中钟繇、王羲之的笔迹“纸墨如新”。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/53934.html