11年、3000条命、2900万巨款:一个医生的陈年往事

文|北方女王

那是2013年五月一个普通的凌晨,伴随着疲惫而来的,还有一种恍惚感。

一场连续5个小时的脊柱矫形手术过后,梁益建的身体已经透支。他在休息室里用两把矮小的板凳,支起一张简陋的“床”,胳膊当枕头,蜷缩着身体睡着了。

这一幕被梁医生的同事拍了下来,日后成为无数自媒体的素材来源。

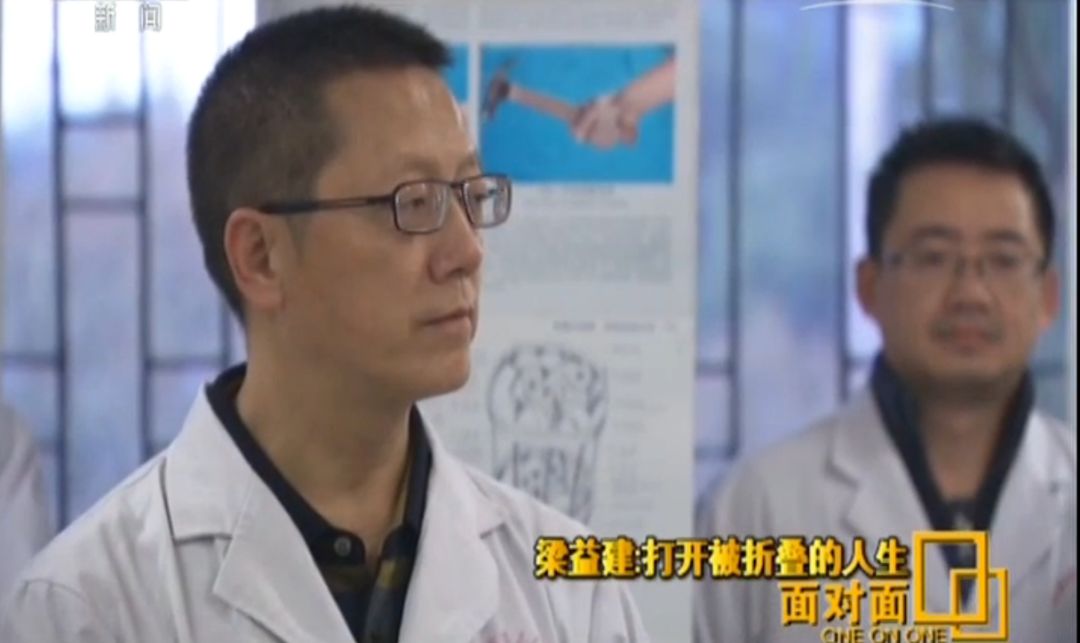

梁益建长着一张普通人的脸,留着利落平头,身穿蓝色手术服,戴着医用口罩。

由于常年拿手术刀,他的掌心长出了厚茧,不止如此,从指尖到虎口,手掌的每一寸肌肤,都有黄土颗粒般的触感。

每天的手术都异常艰难,那种感觉像是在川藏线的悬崖边开车,对身心是一种极大的考验。但在他心里,自己不收这些病人,又有谁收?

他太了解他们的痛苦了,他不能拒绝他们。

每每面对心生绝望的患者,他都会用近乎沙哑的嗓音说:“我可以给你治好,请放心。”

而无数个漫长漆黑的夜晚,这些患者留给梁益建的,仅仅只是沉默的背影。

在梁益建内心深处,一直所坚持的便是他曾说过的:

“我没什么大名,我就是个小医生,治病救人才是头等大事儿。”

梁益建,出生于四川的一个矿工家庭。一家七口都是靠父亲一人的工资维持生计,日子过得清苦。

小时候的他身体不好,经常生病。每当这时,母亲就无奈地对他说,“儿子,我们想给你看病,但真的没有钱。”

父亲经历过多次矿难,身体近乎残疾,最后肋骨断了都没钱医治,胸腔畸形。梁益建眼看着父亲的身体日渐衰败,那种撕心裂肺的疼,至今仍让他难以忘怀。

那一刻,梁益建下定决心,要做一个好医生,为普通老百姓们看病。

父亲的患病经历,成了他从医最原始的动力。长大后的梁益建没有忘记年少时的志向,从骨科硕士到神经学博士,他夜以继日地学习专业知识,攻克医学难题。

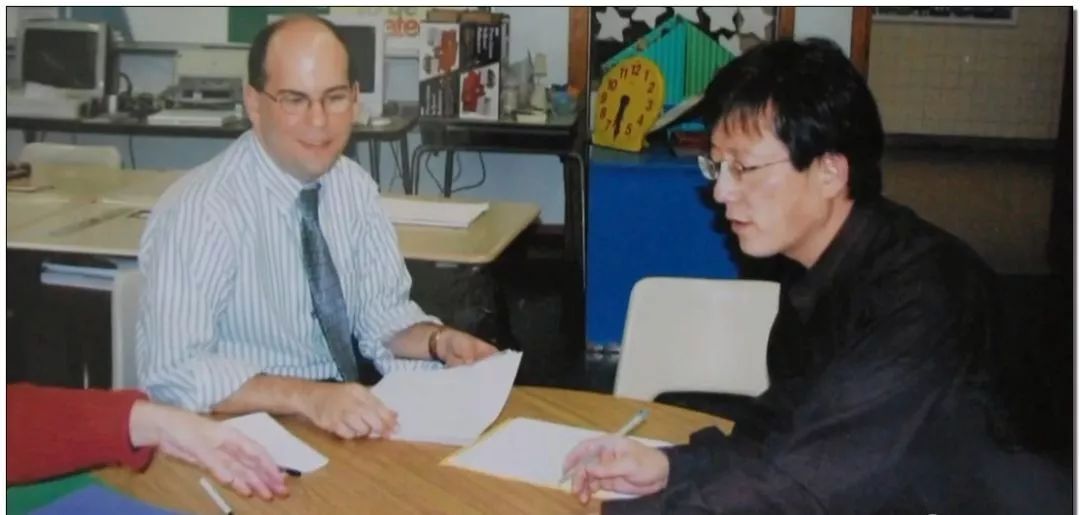

美国纽约州立大学毕业后,许多国外的医院和研究所都向他抛来了橄榄枝,高薪厚职纷纷而至。

面对诱人的机会,梁益建果断放弃了国外工作的机会,义无反顾地回到了自己的故乡成都,在成都第三人民医院做起了一名普通的骨科医生。

梁益建常穿一双泛黄的运动鞋,奔走于病房、医生办公室与手术室之间,脚步飞快。

他不敢懈怠一分一秒,只因他的病人过于“特殊”,他们是极重度脊柱畸形患者,这在许多医生的眼里,已是不治之症。

面对“被禁忌的领域”,梁益建选择了迎难而上。对他而言,好医生的职责就是给老百姓治病,治别人不敢治的病。

就这样,他开启了“救命”的漫漫长路,只为让他们挺直脊梁。

梁益建主刀的第一例极重度脊柱畸形患者,是在2008年。当时,他接待的大多是普通骨科病人,直到一名12岁的女孩曾李来到他的面前。

在梁益建看来,女孩的病情早已超越了医学书上记录的禁区。极重度脊柱畸形、肺功能衰竭、无法自主呼吸,必须要吸氧才能维持生命。

曾李的父母近乎崩溃,找到梁益建:“梁医生,你能不能给我们一个希望,不论是什么结果,我们都不怪你。”

可这个“希望”对于梁益建来说,近乎是苛求,因为女孩的病情在脊柱性矫形领域已是手术禁忌,手术的风险极大,最终极有可能导致瘫痪或者死亡。

即使是在医学技术最发达的美国,对于极重度脊柱性的手术也没有成功的先例。

一边是医学上的禁区,一边是患者家人急切的求助,最终梁益建硬着头皮告诉曾李的父母,容他考虑一个星期再做决定。

一周之后,梁益建决定为曾李做这个风险极大的手术。

他曾表示是孩子的眼神最终让他选择了手术,他无法接受这个年幼的生命即将死亡时那种绝望的目光。

记者问:“当时有多大胜算?”

他坦言:“当时并没有胜算,只是有一种爱心,这是属于医生的责任。”

决定手术后,他把这个难度极大的手术分解成8次大手术和几十次小手术。

当时的梁益建刚刚回国,还未正式安家。

为了这次手术,他索性在医院附近的小区租住了房子,不管是半夜两点钟还是四点钟,他都会立马赶到现场。

那半年多的时间,梁益建和病人的生命完全连在了一起,他无法拥有自己的生活。

最终,手术煎熬了八个月才取得成功。

这是梁益建救下的第一个极重度脊柱畸形患者的人。

如今曾李已经20岁,是成都一所高校大四的学生。正是梁益建为她做的长达八个月的马拉松式手术,才开启了她完全不同的人生。

这例手术,成为国内乃至世界上第一例突破教科书的极重度畸形矫治禁区的手术,梁益建攻克了国际公认的极重度脊柱畸形手术的诸多禁区。

而他的职业生涯,也因此发生了转折。

从一名普通的骨科医生转而主攻极重度脊柱性矫正,梁益建称自己为“拓荒者”。

所谓的“荒原”指的正是那群原本被世界遗忘、抛弃的重度患者,他们因为梁益建的出现,看到了远处的希望。

“我太了解他们了,我不能拒绝他们。”

“救人”的漫漫长路,对梁益建而言,才刚刚开始。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/60452.html