56年跟拍14人:你能拿什么改变人生?

撰文:翠红

这是一部拍了56年的纪录片。

1964年,22岁的迈克尔·艾普特在英国各地不同的阶层中找了14名7岁左右的孩子,开始记录他们的人生。

每7年拍一次,问一些关于爱情、职业、家庭等方面的问题。在最新一期中,这些孩子已经63岁,甚至有些人已经离世。而导演迈克尔也已78岁。

迈克尔最初想把该纪录片拍成英国阶级固化的记录。然而这就像一场科学实验,科学家无法控制实验结果与预期相符,纪录片最后只是忠实的记录了这些孩子们的人生。

初初看这部纪录片,会觉得果然见证了逾越阶级蕃篱的困难。

毕竟出身于精英家庭的三个孩子约翰、安德鲁和查尔斯顺利读了法学院,约翰、安德鲁都成了律师,查尔斯虽然在21岁时退出拍摄,但那时他已进入了BBC做编辑工作。

安德鲁后来确实在剑桥三一学院学习,并成为了一名律师

来自伦敦东区平民家庭的杰基、琳恩、苏和托尼总体来说都没有进入到精英阶层。福利院的孤儿保罗和西蒙也是。

除了尼克从农村孩子成为美国教授、尼尔人生大落到大起,大部分人从哪个阶层来依旧呆在哪个阶层。

尼克生在农村,后读书考入牛津大学,在美国当教授研究核聚变,后患上癌症

从最开始的出身到后来的人生轨迹,观众们都在感慨“阶级固化”好像真的存在,且难以被打破。

但是要拿纪录片来证实阶级固化的话,明显存在条件缺失。拍摄者的目的在于考量这些人能否改变出身时的阶级地位,那么被观察者必须与拍摄者目标一致,把保持、攀升阶级地位作为人生主要目标,这个考量才是有效的——搞一场人生马拉松比赛,总要统一拟定比赛目标、比赛规则而且大家同意参赛时才算有输赢吧?

但片中14个人各过各的生活,并未把阶级地位的改变当作人生主要奋斗目标,这个记录的结果只能证明阶级蕃篱的存在,并且在人生中起作用,却无法证明它不能逾越。

从小因肮脏、暴力等行为不被看好的托尼,在21岁时曾被导演下了判断:迟早要进监狱。甚至导演连对他的拍摄都带着偏见。但28岁时,托尼当了出租车司机,甚至到现在也一直在享受自己的人生。

托尼

后来导演曾表示,他当时在采访中“试图扮演上帝”是“愚蠢和错误的”。

原本想要以纪录片形式证明英国阶级固化的导演,最后放弃了自己的政治诉求,持续拍摄这些孩子,只因为他被一个更大的命题所吸引,那就是人生。

这也是这部纪录片更大的意义——它记录了一个人怎么一步步成为了现在的自己。

原生家庭影响巨大

“三岁看小,七岁看老”,这句古老的谚语一直到现在仍流传不息。

毋庸置疑,原生家庭影响巨大。

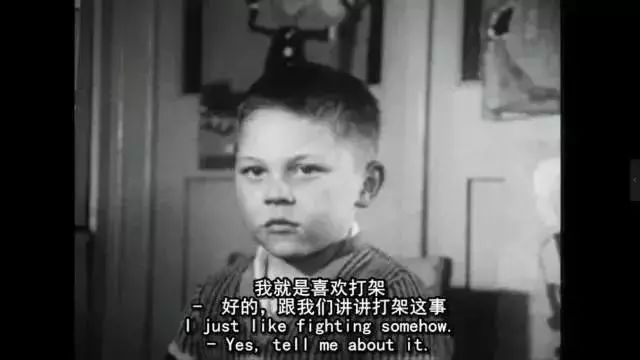

以前文提到的托尼为例。托尼的父亲在酒吧里玩牌骗人为生,平均一、两周要到监狱报到。托尼跟着学会了赌博,去赛狗场赛狗。他喜欢打架、惹事,很早退学。从小起想做骑师,未能成功。人生走到这里,原生家庭似乎决定了人生。

所以,当时的拍摄者迈克尔才会一度认为他会重蹈父亲的覆辙,要进监狱。

小时候的托尼,镜头曾记录他穿着哥哥的旧衣服翻越围栏翘课出去玩

有时候在婚姻生活中原生家庭的影响更大。福利院的孤儿西蒙是黑人族裔的私生子,他在28岁时已经和第一任妻子生了5个孩子,35岁时离了婚,孩子归太太。父母抛弃了他,他离开了自己的孩子,这在精神分析上叫做强迫性重复,重复父母的行为,也是向父母抛弃他的行为认同。

原生家庭消极的影响在保罗和其他非精英家庭孩子的成长过程中也能看到。但如果有心,你也能看到非精英家庭里父母对孩子的积极影响,比如尼克。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/64660.html