你能听见倒计时的历史,九十年

1

倒计时的历史,距现在不到一百年。而一开始,首发权也并不属于定时炸弹。

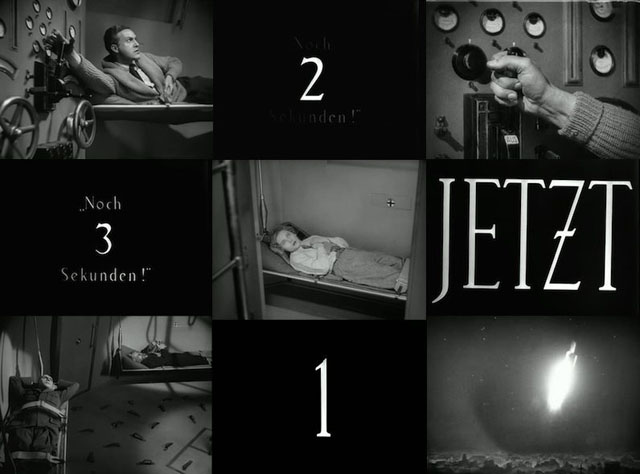

自从1903年莱特兄弟发明飞机之后,追求更高更快更强的人类又开始向往火箭。1926年3 月16日,世界上第一枚液体火箭在美国的马萨诸塞州试制成功。三年后,德国乌发电影公司决定拍摄一部描写太空旅行的科幻片《月中女》(Frau im Mond)。它比人类第一次进入太空早了三十二年,比人类第一次登月早了四十年,可想而知这电影在当时有多么前卫硬核。

导演弗里茨·朗总想搞个大新闻,他别出心裁地在有关火箭发射的镜头中,破天荒地第一次设计了倒数计时发射程序,即“10、9、8……3、2、1、发射!”

结果万万没想到,假发射程序却引起了真火箭专家的极大兴趣。专家研究发现,这种脱胎于艺术的倒计时程序居然十分科学:它即简单明了,又表述清楚准确,而且还突出地表示了火箭发射准备时间的逐渐减少,使人思想集中,产生准备时间即将完毕、一触即发无可挽回的紧迫感。

电影就这样拉了科学一把。以致于二战时期,德国人研制V型火箭——导弹前身——的佩内明德基地,就印上了《月中女》的Logo。

但比起火箭而言,真正将倒计时深入大众人心的,还得数电影里无处不在的定时炸弹。也正常,论营造紧张和焦虑,几乎没什么比倒计时更给力了。

2

据现有历史记载,最早的定时炸弹爆炸的时候,连美国都还没出生。1776年,Ezra Lee 和David Bushnell在纽约港,给英国船“鹰”号偷偷赠送了一枚以发条驱动的定时炸弹。最终炸弹按时爆炸,但其中的螺钉却并没有把船身炸出个洞,只是制造了超大的噪音。

定时炸弹走进电影就要晚多了。1960年,我国出品了一部《铁道卫士》的谍战电影,片中的特务用闹钟制作了定时炸弹。片中特务打晕公安之后,看到炸弹快要爆炸就跳车逃走,我公安人员苏醒之后把闹钟的爆炸时间调后了,方便下车拆弹。这时没有倒计时,因为还没有数字电路、发光二极管和显示屏。

等到这些统统问世之后,倒计时终于成了电影里定时炸弹的标配。从真实状况而言,炸弹制造者确实需要一个显示屏来精准确定爆炸时间;从情节需要而言,没有倒计时的视听语言来营造戏剧性,观众的紧张感从哪里来?

设身处地来想一想,没有倒计时的炸弹戏会怎样:

发现炸弹,正在反应,轰……

发现炸弹,正犹豫是跑还是拆,轰……

发现炸弹,刚刚费劲地撕开包装,轰……

发现炸弹,刚数清楚几根导线,轰……

发现炸弹,满头大汗终于发现正确要剪的导线,轰……

发现炸弹,沉着冷静有条不紊胜券在握,轰……

再出色的老戏骨,没有倒计时也会死得很难看。所以戏如果要演下去,倒计时告诉观众还有多少时间让主角来拯救宇宙,是至关重要的。比如阿汤哥的《碟中谍6》里面,两人在纯洁的冰川上打死打活,一分一秒都跟核弹倒计时息息相关。

但电影中的倒计时,往往跟实际不符,例如电影里这最后的几十秒,实际上足足有几分钟时间。从激动中回到现实的观众一回想,总有虚假感。有鉴于此,部分电影甚至把倒计时做到了分秒不差。

例如《钢铁侠1》的末尾处,托尼拿到准备好的讲稿时被告知离上台还有90秒,此时的电影时间是1:54:40。

等到托尼上台,电影时间为1:56:10,九十秒精确无差,可见编导一定是处女座。

而除了电影之外,小说的倒计时也屡见不鲜。近年来大红大紫的《三体》,第一部里一开始就是科学家汪淼,发现眼前出现了一个倒计时。

3

射火箭和玩炸弹,当然是倒计时常见的场合,但因为时间所剩无几而造就的紧张、焦虑、压力或兴奋,使得倒计时广泛适用于各种环境各种派对,以致于深深地渗透进了现代人的骨髓中。

小屁孩的时候,在街道的游戏厅玩街机,一局终了时有倒计时读秒出来提醒你:还想玩就给钱,不给钱就等着瞧Game Over。

再大一点,在教室里,不用回头都知道最后有一块触目惊心的高考倒计时牌:离高考还有XX天。你再努把力就能985,不努力就只能上个XX。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/65567.html