《乐队的夏天》火了,乐评人“惨”了

最新一期《乐队的夏天》播出后,除了乐队和“女神”外,最受大家关注的就是节目中的专业乐迷了。

在点评海龟先生和薛凯琪的合作时,丁太升说海龟先生“丢失了自己”。

from《乐队的夏天》

李源说,这首歌给他一些“民谣的感觉”

from《乐队的夏天》

刘阳子对旅行团的表演也很不认可,认为他们丢掉了自己。和大张伟在节目现场展开了激烈的辩论:

from《乐队的夏天》

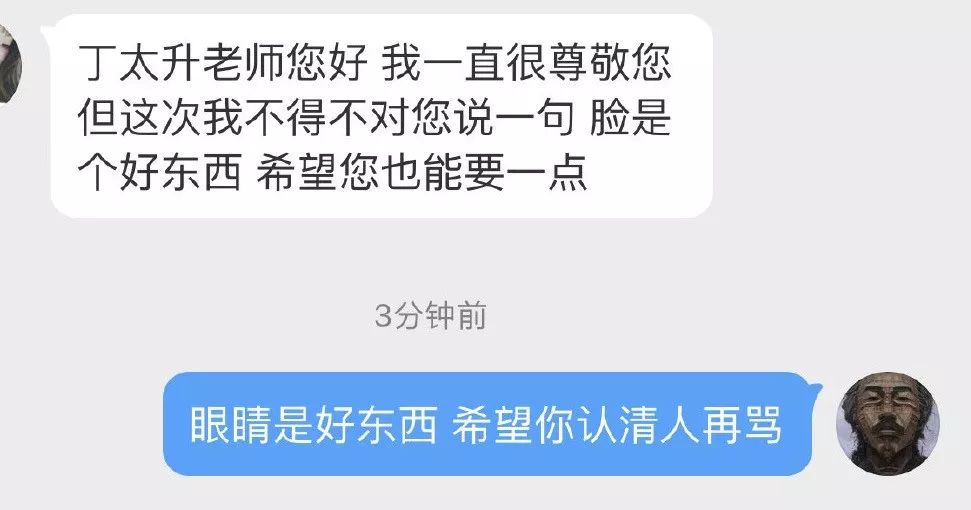

节目一经播出之后,他们被持不同意见的网友狠狠“攻击”了一波:

from微博

其实,这也不是他们第一次因为自己的发言而被网友们质疑了。

早在改编赛阶段,痛仰改编的《我愿意》就让很多专业乐迷不喜欢。这样让很多人不喜欢专业乐迷了:

从目前呈现的状态来看,似乎大家对“乐评人”都十分不待见。

钱钟书先生说过一句话:

“色盲绝不学绘画,文盲却有时候谈文学,而且还谈得特别起劲儿”。别误会,这里并不是讽刺我们的专业乐迷们不懂音乐,相反的,节目请来的很多专业乐迷都是靠音乐吃饭的。

比如不受大家欢迎的丁太升,原是摩登天空的企宣总监;比如不受大家欢迎的李源,是一名专业的鼓手;比如不受大家欢迎的邓柯,早年前也曾出没于树村。

from网络

只是,他们在节目中的发言和点评,其实没有体现出他们的专业性来。所以,会给我们一种近似于“文盲谈文学”的既视感。

从某种程度上来说,他们的点评,并不太像专业乐评人对音乐的点评。在节目中,绝大多数的点评都是大家在表述听完音乐后的“自我感受”。节目中,众专业乐迷极少使用专业术语点评音乐本身,而是说:

“无聊”、“松散”、“丢失了自己”、“找到了《中国火》时期的状态”,与其说是点评,不如说是听后感。

from《乐队的夏天》

而真正专业乐评,乐评人个人的好恶并不重要。乐评人的一个重要功能就是通过对音乐本身的点评和分析,来告诉读者们,这段音乐为什么好,为什么不好。

比如,在听完痛仰改编完《我愿意》,张亚东表示十分喜欢。原因之一是,改变了几句歌词末尾的一个半音。并且还在现场用MIDI键盘演示观众们看:

from《乐队的夏天》

在这场比赛中,张亚东发挥的作用其实就像是一个非常专业的乐评人。先聊音乐,再聊感受。

可能有人会觉得:“那些所谓的专业乐迷不就是说说听后感吗?有什么了不起的?”

这话说的没错,还真就没什么了不起的。毕竟,他们在节目中的角色和定位也只是更加专业、资深的乐迷,而不是客观给点评和意见的乐评人。他们当然有理由发表自己的感受和观点。

只是,观点和感受在经过网络放大后,就成了活靶子。如果他们之中的任何一个人,是大家生活中的熟人,他们说这些话的场景,是你家客厅或者聚会的餐桌上,就绝对不会产生那么多对他们的攻击。

对与文艺作品来说,无论是电影、文学、还是音乐。每个人都有自己的审美观点看法和取向。在很多情况下,人与人之间在这个层面上的冲突是很难调和的。

如果没有过硬专业背景的支撑,对于文艺作品的讨论就会成为类似于:“我爱吃辣你不爱吃辣所以我牛X你傻X”的宣泄和自我放飞,然而却不存在任何实际的意义。

from《乐队的夏天》

无论是被骂的专业乐迷还是骂他们的观众,核心的矛盾点甚至都不是音乐本身好不好,而是听完歌之后的感受不一样。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/69175.html