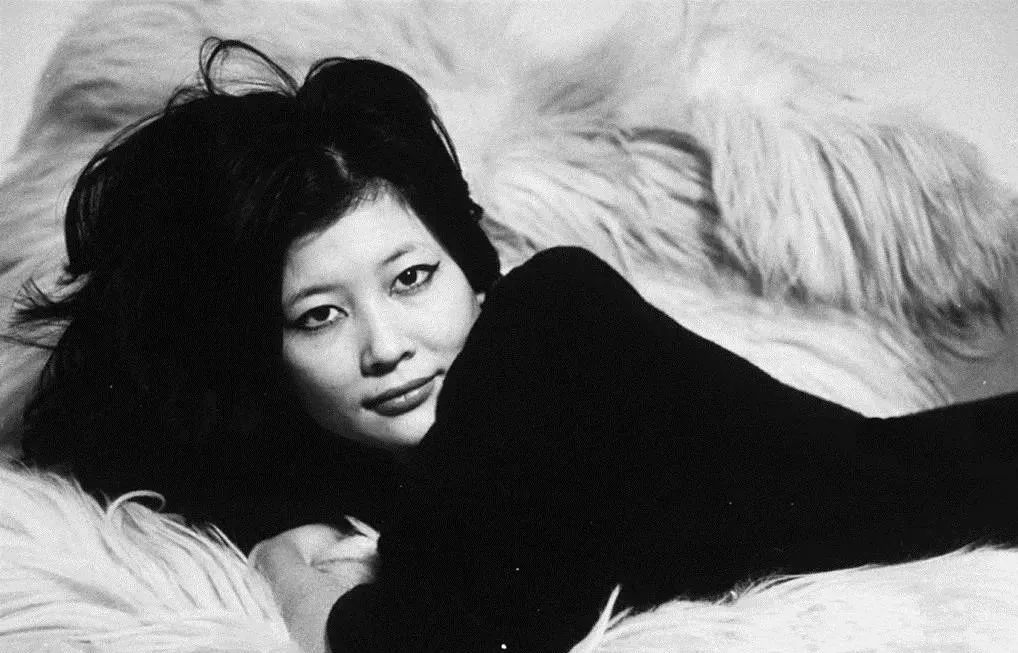

首个华裔“邦女郎”:26岁爆红欧洲、40岁破产自杀、83岁活成了传奇

大千世界,众生多蜉蝣。

但有的人,却活成了豹子。

纪录片《上海的女儿》最后一个镜头,是在一个黑暗的屋子里。

屋子里有两扇门,门内是扮作父亲的演员在唱戏。故事的主人公一步步往里走,细碎的光影打在她苍老而美丽的脸上,那张脸写满了故事。

《上海的女儿》预告片截图

行至门口,她听出来了,演员唱的是《投军别窑》,她父亲的名作。那一刻,她突然开始痛哭。至十七岁与父亲分别,此后再无缘相见,如今已过了六十六个年头了。

过往的那些经历一下子涌了出来,如云层一般一一浮在她的头顶,隔着山河,隔着岁月,隔着人世,是十七岁时与父亲的离别,是四十多岁时穿着塑料靴子在纽约街头踟蹰,是五十多岁凭着一腔孤勇重回舞台、涅槃重生。

茫茫尘世,碌碌众生,我们都难逃过命运的纠缠。

可她却说,至今我还没有教会自己相信命运。

周采芹出生之时,母亲正随父亲巡回演出。用她自己的话来说,是“生在装行头的戏箱里”。

这个奇妙的出生时机,似乎在冥冥之中已经注定,流浪是她一生的宿命,而舞台,便是她最终的归宿。

周采芹的父亲是著名的京剧大师周信芳,母亲裘丽琳则是大户人家的千金小姐。可在那个年代,戏子被视作下九流。两个人相爱了,却隔着万重山。

裘丽琳从小接受的是西式教育,虽身在旧中国,却长着一颗追求自由的心。家里人不同意她与周信芳交往,将她锁在房中,给她张罗相亲。

所爱隔山海,山海亦可平。这些手段并没有吓退这个勇敢独立的女子,在一个月色朦胧的夜晚,丽琳背着一个小包袱,望了这间生活了十多年的房间最后一眼,带着一身孤勇和决绝,逃离了十多年的家,奔向了自由和爱情。

裘丽琳和周信芳

多年后,周采芹回忆起母亲的追爱故事,依然感慨万千:她太勇敢了,教会我关于做女人的一切。

这股反叛精神根植在这个女孩的内心,滋养着她的灵魂,随着年岁渐长,生命力却愈发旺盛起来。

三岁的周采芹

“你是谁?你不过是戏子的女儿!”

小孩子的话,无心却也最伤人。可于采芹而言,不过是穿堂风,一晃就没了,她从不在意。反而是日日徘徊在舞台边,在台下踮起脚尖张望着,看着和父亲一样的画着花脸的伯伯阿姨来来往往,风姿绰约,仪态万千。

听一场戏,那余音能在她耳边绕上三日。不知不觉间,一颗戏剧梦的种子就这样在她的心里种下了。

17岁那年,母亲原本打算将她和大姐一样,送至美国留学走上学术道路,可周采芹却清晰地知道自己的梦想——做一名演员。

于是,她拒绝了母亲的安排,申请了英国皇家戏剧学院,并顺利地拿到了录取通知书,成为英国皇家戏剧学院的第一个中国学生。

那是一个飘着薄雾的十月清晨,她站在船头,看着母亲的身影渐渐消失在白色的雾气中,连同着身后的那片故土,均化作她心头一个飘渺的梦。这个分离的场景,她记了很久。

集万千宠爱于一身的小公主,从此便踏上了异国求学的漫漫长路。

有一次她去租房,房东仅仅因为她是中国人而拒绝租给她。同学则对她说,你永远不可能得到演出机会,因为西方的舞台不需要一张东方的面孔。

身处异乡,初尝漂泊的滋味,有几分苦涩,几分酸楚,在夜深人静之时,融在夜色里,化作一腔浓得化不开的愁。

女孩骨子里的那股反叛精神苏醒了,有个骄傲的声音一直在说:

咱们走着瞧。

当年,那些嘲讽她的英国同学一定没有想到,这个小小的东方女孩,会在一夜之间风靡伦敦。

那时,台湾派了一支京剧团去伦敦演出,需要一个既懂京剧又会英语的人,周采芹是唯一一个符合条件的人。这个看似普通的工作机会,却在无形之中,改变了这个女孩的命运。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/70139.html