一首歌唱哭朴树,张爱玲为之折服,弘一法师到底有多厉害?

那年44岁的朴树在录音室里,唱到了《送别》里的那句“情千缕,酒一杯,声声离笛催”,蓦然哽咽泣不成声,彼时,距离这首歌曲的问世,已过去了一个多世纪。

那年冬天,大雪纷飞,李叔同在雪里站了很久很久,依然忘不了挚友离别时说的那句话:“叔同兄,我家破产了,咱们后会有期。”回来后,李叔同写下了这首经典而悲伤的《送别》。

有人说,人这一辈子,最怕突然听懂一首歌。

而李叔同的一生,又何曾不是在一场场送别中走过,他前半生名士,是"二十文章惊海内"的通才大师,后半生告别绚烂归于平静,出家为僧,法号弘一。

他有过许许多多的身份,但无论为师还是为僧,都是生活里的一种修行方式,他只是做起来比旁人更认真,活得更通透。其实,他对待人生的智慧从未变过,都藏在了弘一法师的那八个字里。

惜福

1880年,天津河东有一个地藏庵,庵前有一户宅子,那是当地声名显赫的李家,它的主人叫李世珍,曾官至吏部主事,后来辞官从商,于年近六十八岁的时候,家里的侍妾给他生了一个儿子,取名叔同。

在李家那座四进四出的大宅里,贴着一幅对联,那会小叔同才会说话,哥哥便时常站在大厅的抱柱前,教他念上面的字:“惜食,惜衣,非为惜财缘惜福”。

等小叔同念熟了,临到吃饭的时候,桌上的一粒米也不敢随意糟蹋掉,穿衣时,也会常常听见母亲的教导,要小心仔细不要把衣服弄脏了。

等到开始学习练字,小叔同便拿整张的纸瞎写,母亲看到后,正颜厉色道:“孩子!你要知道,你父亲在世时,莫说这样大的整张纸不肯糟蹋,就连寸把长的纸条,也不肯随便丢掉哩!”

而父亲因病去世那年,李叔同还不到五岁。

那时的李家到底有多少财富,小叔同还尚不知晓,他甚至对物质没有任何概念,但他已经懵懵懂懂地从父母和兄长的身上记住了:惜福,就是珍惜眼前所有,而不是随意弃之。

《周易》中说:"积善之家,必有余庆。"惜福之家,亦是如此。

懂得惜福的父母,他们的孩子也必定向善,因为最高级的家教,是物质之外的精神影响,为人处世里正确的人生观,才是一个家族最宝贵的遗产。

乐趣

十八岁那年,李叔同与茶商之女俞氏结为夫妻,哥哥李文熙作贺礼的三十万元,便被他拿去买了心心念念的钢琴,也是从这时起,李叔同开始了他的音乐之旅。

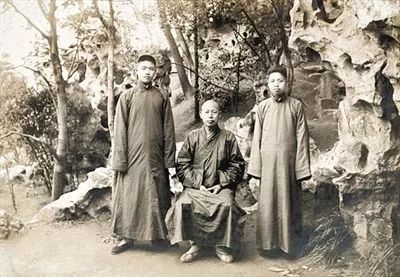

那会上海城南还有一个文会,叫“城南文社”,每月都会举办文学比试,李叔同也跟着投了三次稿,没想次次都夺得了第一,并因此结交到了许幻园,俩人与其他三位好友号称“天涯五友”,还一起成立了“上海书画公会”。

当时年少春衫薄,老时候的贵家子弟们,谁也没有想过,纵使百万家业也会在动荡的时代中一夕全无,让李叔同更没有想到的是,他最终会以一首《送别》,永远怀念青年时的幻园。

不久后,书画公会解散,李叔同相继经历了长子的夭折,母亲的离世,难以排解的不幸使他独自前往到日本求学,并就读于日本当时美术界的最高学府——上野美术学院,师从最有名的画家之一——黑田清辉。

除了绘画,李叔同还努力学习音乐和作曲,那时的他真正沉浸于艺术的世界,内心所有不安的情绪与忧思,都在无尽的温柔中得到了化解。

有人说我在出家前是书法家、画家、音乐家、诗人、戏剧家等,出家后这些造诣更深。其实不是这样的,所有这一切都是我的人生兴趣而已。 我认为一个人在他有生之年应多学点东西,不见得样样精通,如果能做到博学多闻就好了,也不枉屈自己这一生一世。

孔子曾说:“君子不器”。

它是指不将自己比作器具,只有一种用途,就好像人只知求一门手艺发财,而不懂得为自己寻找生活之道。其实这个“道”,便是人生乐趣,它无意功利,但能让你乐于此时,而不困于苦境。

认真

1914年,十六岁的丰子恺入读浙江省立第一师范学校,此前从未想过专攻绘画与音乐的他,最喜欢的是数理化,直到他遇见了老师李叔同。

上课铃响,当学生们以为先生会迟到而随意散漫地走进教室时,李叔同已经端坐在讲台上,他总是先深鞠一躬,这节课便才开始。

遇到学生上音乐课看旁的书,他也不立刻责备,等到下课后,用很轻而严肃的声音说道:“某某等一等出去。”

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/71436.html