华语乐坛崩塌下坠,从 “周杰伦糊了”开始…

2003年7月16日,周杰伦发行了自己的第四张专辑《叶惠美》。

全亚洲超过50家电台同步首播新专辑主打歌《以父之名》,实时统计有超过八亿人同时收听。

那一天,被电台定为「周杰伦日」。

2019年7月16日,周杰伦世界巡回演唱会南京站开售,不到30秒的时间,两场所有价位全部售罄。

然而就在十六年后的这个「周杰伦日」,网上开始流传这样一句话:

“周杰伦糊了。”

是的,周杰伦糊了。

与现在的流量小鲜肉们相比,他真的糊到扑街。

“微博超话”排名前五的艺人,都有着几百万的粉丝,几百万的影响力:

▼

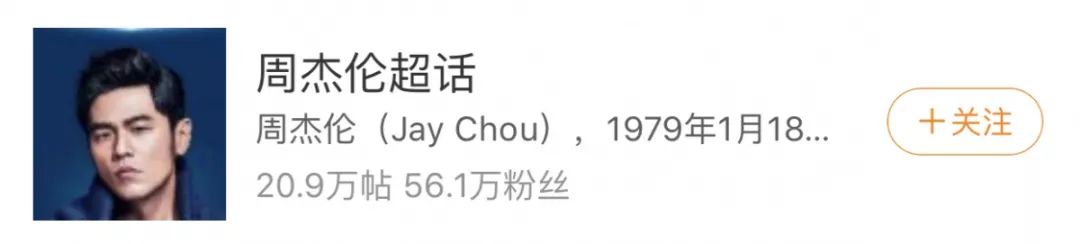

而周杰伦呢?

甚至连“微博超话”排行榜前100名都没能进去。

没有粉丝日夜打call应援,没有各大品牌代言加身,就连最代表“名气”的转评赞数据都上不了排面。

可即使如此,四年未发片的周杰伦带着新专辑回归时,立刻就能问鼎数字专辑销量顶峰。

他自称旋律最简单的《告白气球》飘遍了大街小巷,唱到了春晚舞台。

不管在哪里输入周杰伦,都能看到他屠榜般的存在。

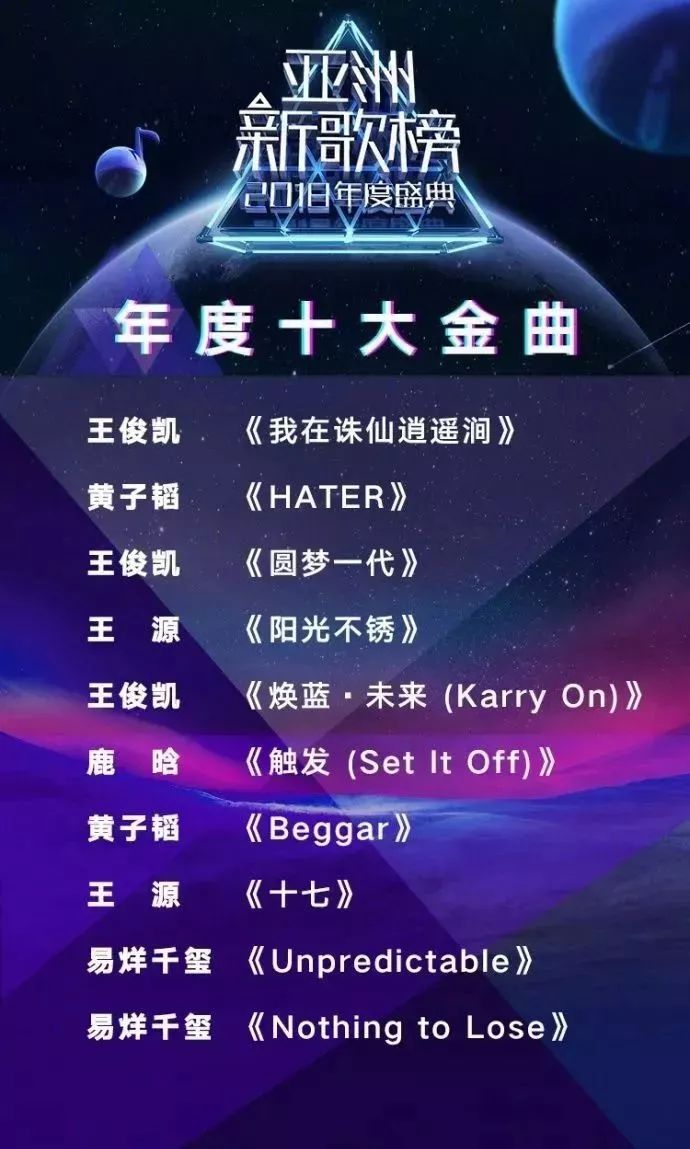

周杰伦不发新专辑的日子里,华语歌坛看上去一片繁荣。

流量们随便一首歌都贴着“国际制作”的标签,数字专辑更是动辄销量几百上千万,分分钟制霸iTunes榜单,登上国际舞台。

资本红利当前,粉丝热情高涨,数据一山更比一山高。

可一旦真正说起歌名,就会发现它们的传唱度根本出不了饭圈。

歌舞升平的背后,为何华语乐坛漫长的水逆期依然还是过不去?

不是周杰伦糊了。

是华语乐坛真的糊了。

1966年,14岁的邓丽君一举夺下金马奖唱片公司举办的歌唱比赛冠军。

很快,她的歌声便唱响台湾,传遍东南亚,并走向了全世界。

有人说,邓丽君是流行歌曲的启蒙者。

也有人说,只要有华人的地方,就有邓丽君的歌声。

六七十年代,宝丽金唱片进驻香港。

彼时的乐坛,还在孜孜不倦地翻唱着日韩hit曲。

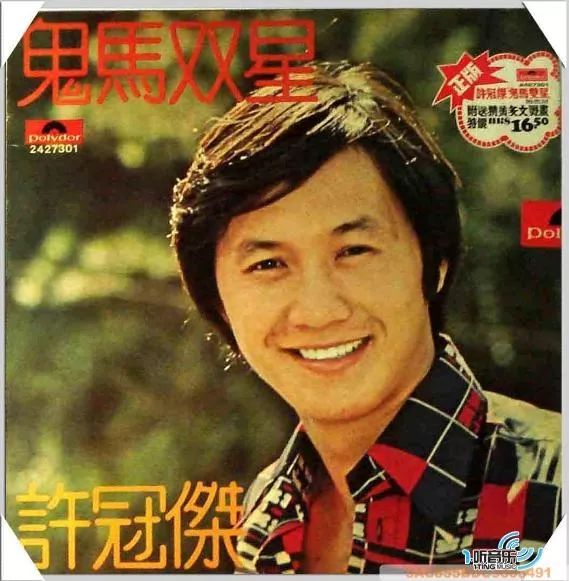

被宝丽金签下的许冠杰像一把巨斧,开天辟地般揭开了粤语流行乐坛的序幕。

1974年,他演唱的《鬼马双星》,成为了第一首在英国BBC电台以及香港电台英文台播放的中文歌曲。

这个开创了那个香港乐坛黄金时代的男人,是众多天王巨星的偶像。

时至今日,新一代的人已经不再知晓他的名字。

可那首《沧海一声笑》却时时被搬到舞台上,历久弥新。

而此时香港彼岸的台湾,有一个叫做罗大佑的年轻人,创作了他的第一首歌曲《歌》。

两年后,他弹着吉他正式投入了商业音乐创作。

不久,一首叫做《童年》的歌曲刮遍了两岸三地。

粤语流行歌的崛起,直接推动了香港娱乐产业的发展。

那时的香港影坛呈井喷式爆发,许氏兄弟的草根喜剧片、成龙的功夫武侠片、周润发的热血英雄片垄断了票房排行榜。

华语乐坛人才层出不穷,不断有新的声音被送到大众的耳朵里。

“温拿乐队”解散后,谭咏麟开始了自己称霸乐坛的道路。

每年最少一张专辑,在美国大西洋城连开6场演唱会,谭咏麟所到之处皆受鲜花拥簇。

1983年,在娱乐圈闯荡了七年之久的张国荣,一首《风继续吹》以黑马之态闯入歌坛。

谭咏麟迎来了自己音乐事业上前所未有的劲敌。

“谭张争霸”正式吹响了号角。

也是在同一年,年仅4岁的周杰伦被母亲叶惠美送到淡江山叶幼儿音乐班学习钢琴。

一颗叫做音乐的种子,就此埋下。

被“谭张”制霸的粤语歌坛,所有香港音乐领域的奖项几乎都被二人瓜分。

华语乐坛急需新鲜的血液。

1989年,邓丽君宣布除慈善义演外,再不进行公开表演。

人们还来不及感叹“今宵离别后,何日君再来”,谭咏麟与张国荣便相继宣布退出了歌坛。

随后,梅艳芳连开30场演唱会告别舞台,Beyond将事业重心转移至日本。

有人陨落,就有人新生。

90年代,香港红磡走出了「四大天王」。

唱功无敌的张学友成为了人们眼中新的“歌神”。

超跳俱佳的郭富城,引领着一代潮流。

影视歌综合王刘德华,种种成绩让他成为艺人典范。

而拥有着无敌人气的黎明,整座城市都为他倾倒。

天王更迭换代,还催生出了粉圈鼻祖——追星族。

“四大天王”时代,央视小品《追星族》

在那个没有网络信息滞后的年代,我们只能通过电视、收音机和报纸去认识他们。

追星族追星不靠打榜,也不靠数据造假。

张学友唱片销量一骑绝尘,仅次于美国如日中天的歌手迈克尔·杰克逊。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/71448.html