大佬杜月笙最后的女人:一开口万人空巷,一转身再无“冬皇”

人生如戏,戏如人生,可她这一世,一出戏,唱不尽。

文 | 丸子

1947年8月30日这天,上海滩万人空巷,而中国大戏院里一票难求,座无虚席。众人屏息以待,只为今天的一出《搜孤救孤》,因为这是孟小冬的最后一次演出。

戏台之上大幕拉开,演员粉墨登场,戏开场了。可这一次时间似乎过得格外快,观众们都还意犹未尽,锣鼓已渐停,一曲终唱罢。很快,台下雷鸣般的掌声响起,经久不息。

从此以后,戏台之上,“梨园冬皇”成了绝响。

在无数人不舍的目光里,孟小冬转身入了后台,只留下了一个清冷的背影,渐行渐远,终于不见。

都说人生如戏,戏如人生,而孟小冬这一生又何止一出戏可以唱得尽。当时光远去,她的那些故事依然在逝去的岁月里闪着微光。

1907年的上海迎来了一个寒冬。肃杀的天气里,一道嘹亮的婴儿啼哭声给孟家带来了无尽的喜悦,这新生儿就是孟小冬。

孟家是当之无愧的梨园世家,从爷爷孟七到父亲孟祥辉和其他叔伯,每个人都投身梨园。从小的耳濡目染,使孟小冬对京剧产生了浓厚的兴趣。

9岁时她便师从孙派老生仇月祥学戏。从此,整个童年里都是不断练习唱念做打的日子。除了吃饭睡觉,她终年不休。

这样的生活对于一个女孩子来说有些辛苦无聊,但孟小冬却从来没有抱怨过。相反,因为爱戏,她乐在其中。

12岁那年,她首次登台便博得了满堂彩。两年后,年仅14岁的孟小冬已经在整个上海滩声名鹊起。众人评价她——“扮相俊秀,嗓音宽亮,不带雌音,在坤生中已有首屈一指之势。”

这样的成就一部分得益于过人的天赋,更多的则是源于数年如一日的苦练。

但是,这些还远远不够。因为在梨园,不入京,不成角儿,这是行业规矩,也是铁律。孟小冬自然知道这些,她想要精益求精,那么进京深造就势在必行。

18岁那年,怀着期待和忐忑的心情,她去了北京。只是没想到,这一去,彻底改变了她接下来的整个人生。

京城梨园界中高手云集。但仅仅半年,孟小冬这个名字就已经红遍了整个北京城。大家公认她是“千千万万人里难得一见的,在女须生地界,不敢说后无来者,至少可说是前无古人”。

孟小冬戏装

戏好人美的孟小冬很快就受到了众人追捧。台上,她雌雄难辨,嗓音浑厚;台下,正值花样年华,眉目如画。

就连袁世凯的女婿都曾经感叹,“当年有美貌之称的名坤伶,姿色都不及孟小冬。”

可孟小冬的一门心思只放在了唱戏上,尽管已经名动京城,但她仍不满意。源于对艺术的追求和热爱,孟小冬一生都在虚心学习。

各方比较后,她费尽周折,历经多年,终于得以拜在了大名鼎鼎的余派创始人——余叔岩的门下,成为其关门弟子。一连五年,孟小冬学艺不缀,敬业执着,终成“梨园冬皇”,无人可及。

在事业上,孟小冬用努力赢得了当之无愧的辉煌;可是在感情上,一段情动却是水月镜花一场空。

就在孟小冬享誉京城梨园界的时候,她遇到了人生中的第一次,或许也是唯一一次心动——梅兰芳。

梅兰芳

与梅兰芳的第一次见面是不期而遇。那是一次义演活动,演出结束后,面对着后台的人来人往,向来喜欢清净的她想出去透透气。

有些狭窄的过道里,迎面走来了一男子,长身鹤立,温润如玉。只望了一眼,她就认出了来人,那是当时如日中天的“伶界大王”——梅兰芳。

擦肩而过的一刹那,孟小冬垂下头,低低地唤了一声,“梅老板”。这一眼,终是成了一辈子的执着,无法忘却。

再见面时,应众人的要求,二人合唱了一出《游龙戏凤》。一个是须生之皇,一个是旦角之王,珠联璧合,注定了这是一出好戏。

更何况,这戏它本来就多情。于是在举手投足、一颦一笑之间,故事从台上到了台下,孟小冬和梅兰芳恋爱了。

孟小冬和梅兰芳在戏台上

“梅党”中有明眼人看出了二人的情投意合,便热心撮合他们在一起,想要成就“小冬配梅郎”的一段佳话。

而落花有意流水有情的两位当事人顺水推舟,情到浓处,开始谈婚论嫁。而问题恰恰也就出在了这里。

梅兰芳当时已经有了两房妻子,尤其是二房福芝芳,性格强势,早在听到梅孟二人假戏真做的时候就放出狠话,她绝不允许孟小冬踏进梅宅一步。

而一身傲骨的孟小冬同样不肯低头,要她去做妾,这绝不可能!此时的梅兰芳左右为难,他不想放弃孟小冬,但也不敢惹怒福芝芳。

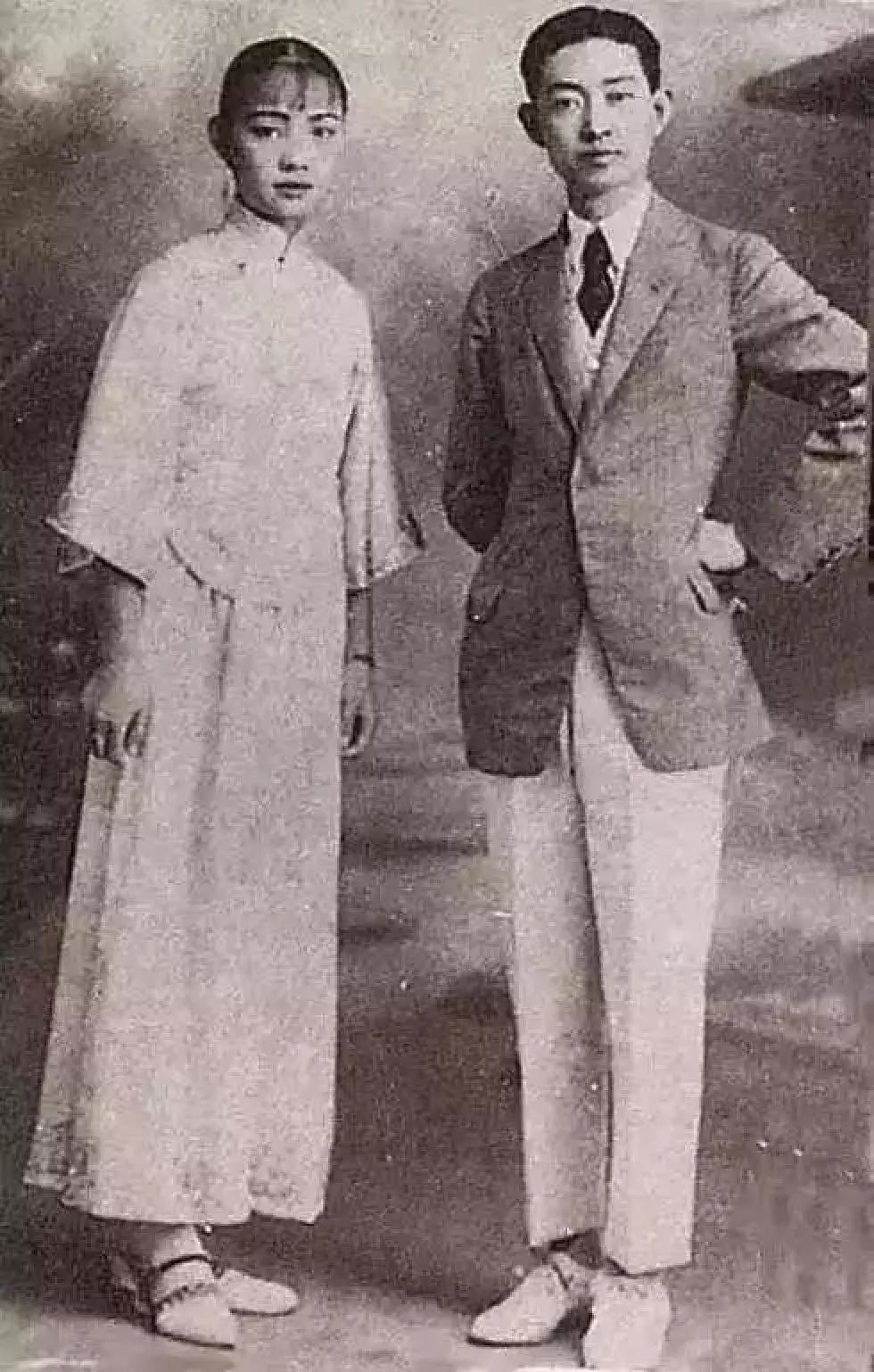

孟小冬和梅兰芳

束手无策之际,有人出谋划策,对于福芝芳,先斩后奏,到时她也奈何不得。至于孟小冬的担忧,梅兰芳再三保证:

“我绝不让你做妾。我虽有两房妻子,但明华病重,不在北京。此处虽有芝芳,但我承诺你必定与她平起平坐。”

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/73059.html