朋友犯错的时候,看看胡适是怎么做的

原标题:朋友犯错的时候,看看胡适是怎么做的

1

一百零一年前,刚从日本回到家乡绍兴教书的周作人,收到了长兄周树人从北京寄来的一本《新青年》。上面有一篇《文学改良刍议》,主张“今日当以白话文为正宗”。周作人大为赞许,记住了作者胡适的名字。

过了几个月,周作人北上到北大教书,文科学长陈独秀告诉他:胡适是安徽人,目前正在美国留学。半年后,从美国归来的胡适应聘进了北大任教。

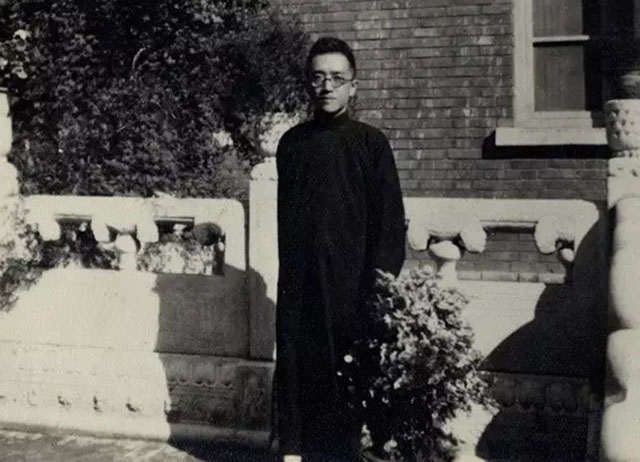

9月的一天,周作人跟朋友君默一起去看文科教员预备室,遇见了胡适。这是33岁周作人和26岁胡适的第一次见面。之后两人同为文科教授,都是北大文科研究所“小说研究所”的成员,可谓抬头不见低头见的同事。

但两人的友谊真正生发,还要等到两年后的1919年。这一年5月,陈独秀主持的《新青年》首先刊登了周作人译作《贞操论》,提倡新的婚姻观;胡适随即发表《贞操问题》,热烈称颂《贞操论》的发表;稍后鲁迅又撰写《我之节烈观》,全面批判反人性的旧观念。胡适与周氏兄弟的友谊,由此而起。

虽然后来因为胡适逐渐与陈独秀的激进主义产生分歧、周氏兄弟当时支持陈独秀而各自站队,但周作人同胡适之间因为的关系一直不错。尤其是在鲁迅与周作人兄弟失和、老死不相往来,跟着鲁迅又因为跟胡适的朋友陈源、徐志摩连连笔战而连带冷嘲热讽胡适的时候,周作人跟胡适一直都有通信联系,还经常相互以诗唱和。

1929年,胡适因提倡宪政而被国民党上海党部通过严办的决议案,周作人写信劝他离开上海回北京教书。深陷麻烦中的胡适非常感动,回信中的感激溢于言表:“生平对于君家昆弟,只有最诚意的敬爱,种种疏隔和人事变迁,此意始终不减分毫。相去虽远,相期至深。此次来书情意殷厚,果符平日的愿望,欢喜之至,至于悲酸。”

2

一场抗日战争,改变了两人之后的命运。

1937年8月9日,在卢沟桥事变爆发一月之后,北京大学校长胡适离开北平南下,而周作人作为北大留守教授仍然留在北平,当时还有其他三位留守教授孟森、马裕藻和冯祖荀,都是声名显赫的大学者。留守教授的职责是要与日军斡旋,尽力保护北大的资产和不能带走的实验设备和书籍。

胡适很快去了美国,担任非正式的外交工作。从1931年九一八事变开始,胡适对中日战争的基本态度就是尽可能忍辱避战、以待国力强盛再徐徐图之;但当日军全面侵华之后,胡适则力主坚决抗战到最后一刻。早在1935年,胡适就曾预言太平洋上将发生一场大战,不是中日而是日美之间的战争。他面见罗斯福,力陈中国抗战对于美国的利益,尽全力去争取美国的同情和支持。

而周作人则不然。他青年留学日本,妻子又是来自日本的羽太信子,对于日本侵略自是没有胡适那样充满敌意。即便在日本侵略步步惊心之际,周作人仍然大谈“中国与日本现在是立于敌国的地位,但如离开现时的关系,而论永久的性质,则两者都是生来就和西洋的运命及境遇迥异的东洋人也。”

所以在北平沦陷敌手半年后,周作人竟然出席了日本大阪每日新闻社在北京饭店召开的“更生中国建设应洽会”。消息传出,举国哗然:“民族魂”鲁迅的弟弟,居然要去跟日本人合作当汉奸?

此时远在伦敦的胡适心急如焚,生怕周作人迈出让自己身败名裂的那一步,于是写诗一首《寄北平的一个朋友》:

藏晖先生昨夜作一个梦,

梦见苦雨庵中吃茶的老僧,

忽然放下茶盅出门去,

飘然一杖天南行。

天南万里岂不大辛苦?

只为智者识得重与轻。

梦醒我自披衣开窗坐,

谁知我此时一点相思情。

藏晖是胡适的笔名,而周作人把自己的书房命名为“苦雨斋”。胡适提醒周作人:智者识得重与轻。

但周作人并未像胡适希望的那样飘然南下,他留在北平,终于接下了汪伪政府治下的北大图书馆馆长聘书。从此汉奸的帽子,他是再也脱不下来的了。

3

抗战胜利后的1945年10月6日,周作人收到一张华北政务委员会请他赴宴的请柬。他如约而至,等宾客到齐频频举杯之时,戴笠手下的军统局特务突然出现,统统逮捕。半年后,周作人被押往南京关在老虎桥监狱。

关押期间,辅仁大学文学院院长沈兼士到看守所看望周作人,说他已联系了教育学院院长张怀、教授董洗凡、北大校长胡适、教授俞平伯等14位人士,准备集体呈词,要求法院轻判。身陷囹圄的周作人,自然非常感激。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/7750.html