石豪:最初的梦想——月球背面探索史

备受关注的嫦娥四号月球探测器,初步定于北京时间2018年12月8日凌晨2时20分发射升空,前往人类从未踏足的月球背面,执行历史上首次月背着陆探测。

从今天开始,笔者将与各位读者一起,回顾月球探索的发展历程,追踪嫦娥四号的任务进程,品读中国航天人的开拓精神。

一、永恒之暗

自从数万年前先人第一次仰望夜空起,人类对月球的好奇与求索从未停止。

随着时间的流逝,人们渐渐发现,月亮表面的“图案”似乎是固定的,只是伴随着月盈月亏而若隐若现。

月有阴晴圆缺,只是朱颜不改

随着天文学的发展,人类逐渐意识到,月亮和地球一样,都是球状的天体,月亮是地球的一颗天然卫星,在围绕地球公转的同时,自身也在自转。

而月球终年只以一面示人的原因在于,月球的自转周期与公转周期是基本一致的,就像这样:

图片作者:gracie@tumblr

这并不是个神奇的巧合,而是自然法则作用下长期磨合的结果。

我们来看一下真实比例下的地球、月球和地月距离:

图片作者:Melikamp@Wikipedia

在地月系统中,尽管月球的半径只相当于地月平均距离的1/220,但这依然不足以将月球的尺寸忽略不计。在地球的引力场中,月球朝向地球的一面,总会比背离地球的一面受到更多的引力,这种不平衡的引力对月球构造产生“撕扯”,并最终将月球塑造成了一个略扁的球体。

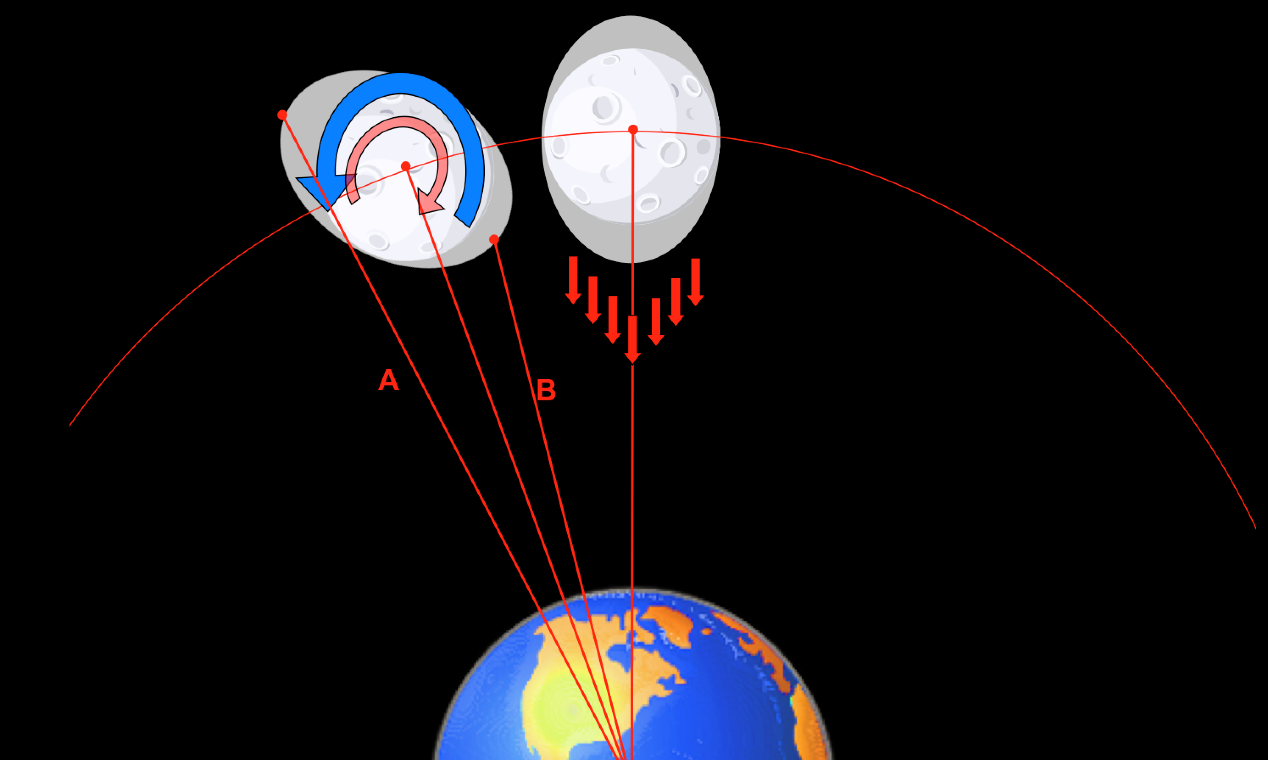

图片作者:Robert Frost@NASA

上图中,月球近端B受到的引力就明显大于远端A。

在月球公转一个角度后,如果月球的自转速度与其公转速度有差别,那么月球远端A、近端B和地球引力中心就不在一条直线上,不平衡的引力将产生一个力矩,影响月球的自转速度,使得AB两点与地球引力中心保持共线。

具体到上图的例子,月球的自转比公转快(蓝色箭头),不平衡引力产生的力矩(红色箭头)就会减慢月球的转动,最终使月球的自转与公转速度相同。

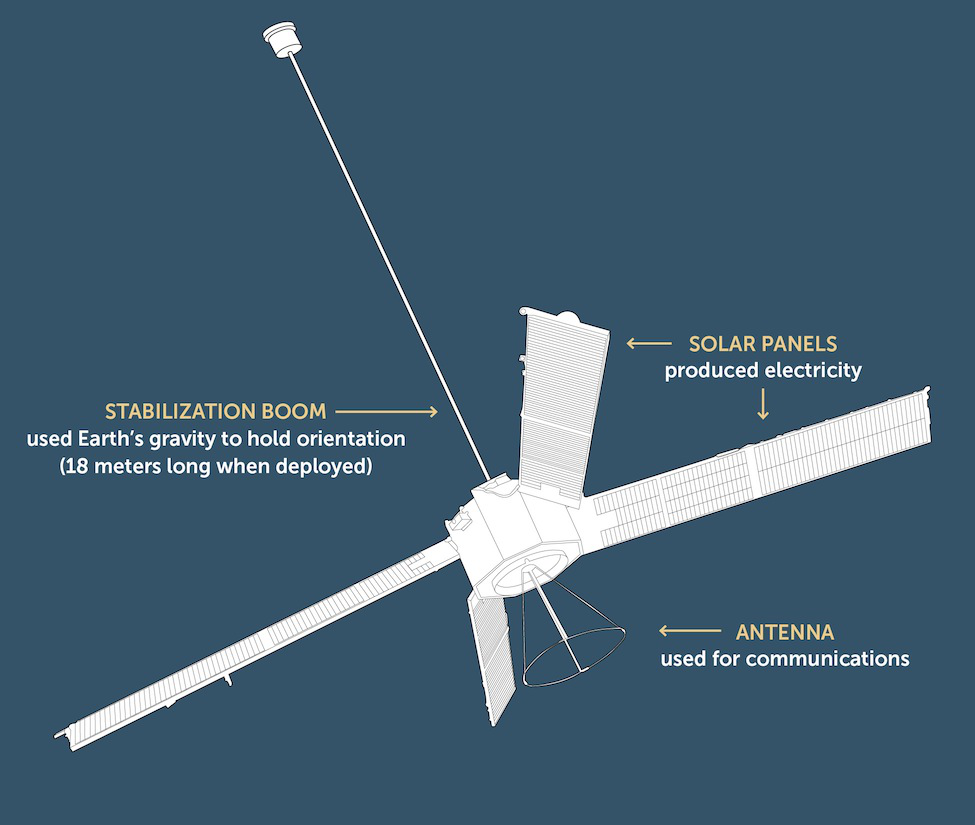

这就是我们长期以来只能看到月球一个面的原因,在天文学中被称为月球的“同步自转”。这种原理在航天器设计中被称作重力梯度效应,科学家甚至利用重力梯度作为卫星的稳定与控制手段,美国海军早期的“子午仪”导航卫星就是基于这种原理。

“子午仪”导航卫星,包含一根伸长的重力梯度稳定杆

顺带一提,基于重力梯度稳定的卫星会绕着它的质心像天平那样摆动,这被称为天平动效应,需要额外的阻尼来克服。而月球没有这种人工阻尼,因此天平动比较明显,我们也能通过天平动看到月球背面的18%。

二、探测先驱

随着宇航技术的发展,人类终于有机会发射探测器,观测月球背面的情况。

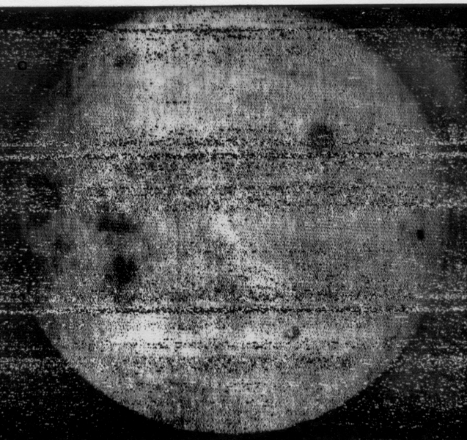

1959年10月7日,苏联Luna 3号探测器成功传回了人类历史上第一张月球背面图片。

第一张月球背面图片

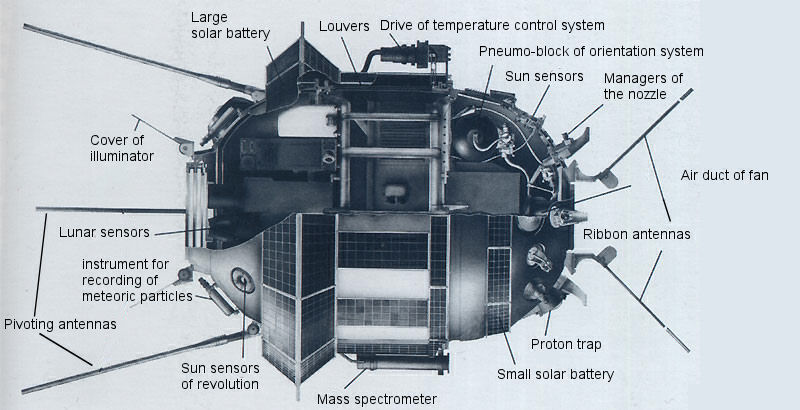

Luna 3探测器结构

基于Luna 3探测器的数据,苏联很快于1960年发布了月球背面的地,并对其中能够分辨的500个地貌特征进行了命名。

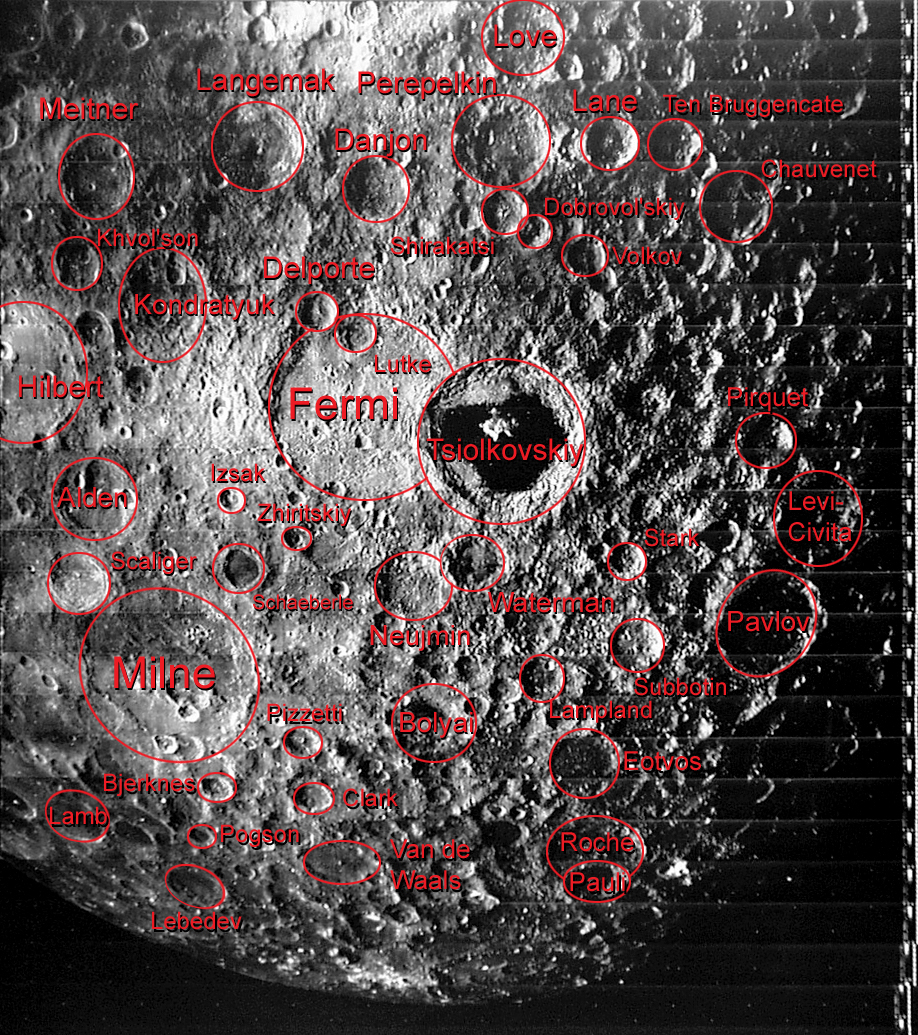

月球背面部分地貌特征命名情况@NASA

1962年4月26日,美国徘徊者4号探测器撞击月球背面成功,成为首颗在月球背面硬着陆的探测器。

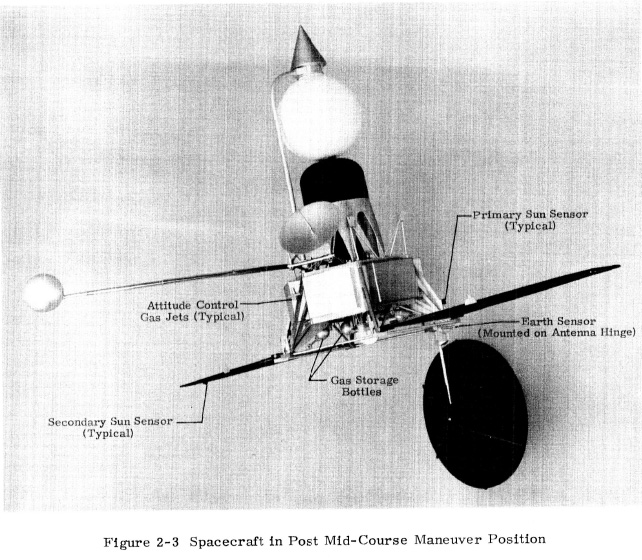

徘徊者4号探测器结构

而第一批用肉眼观测月球背面的幸运儿,是执行阿波罗8号任务的宇航员——弗兰克·博尔曼、吉姆·洛威尔与威廉·安德斯,他们于1968年12月21日发射升空,完成绕月飞行后于12月27日成功返回地球。登月第一人尼尔·阿姆斯特朗是阿波罗8号任务的替补乘组指令长。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/11096.html