中国科学院国家天文台崔辰州:天文大数据能带来什么?

原标题:中国科学院国家天文台崔辰州:天文大数据能带来什么?

大数据应用在商业市场往往被广泛关注,近几年更是蜂拥而入,毕竟是个“赚钱的生意”,人人都想要的香饽饽。而不赚钱却有价值的大数据领域,也有一群人在默默研究,天文大数据就属于这个范畴。

12月11日,由中关村大数据产业联盟、北京大数据研究院主办的第七届中关村大数据日——“大数据应用与治理”主题高峰会议在中关村国家自主创新示范区会议中心举行。本文内容由雷锋网整理自中国科学院国家天文台研究员崔辰州的演讲——《天文大数据研究动态》,天文学不仅仅是你我看到的宇宙星辰,还有这些大数据研究人员背后的情怀与坚持。雷锋网做了不改变原意的编辑整理,将内容分享在这里,希望对你有所启发。

以下是崔辰州主任演讲全文整理:

天文学跟赚钱没有太大关系,跟国际形势也没有太大关系,更多的是一个情怀。我用十分钟的时间让大家放松一下,分享天文学给大家带来的乐趣。

我先用一个大家比较熟悉的一个画面来开场,大家都知道这是什么吧?(下图)

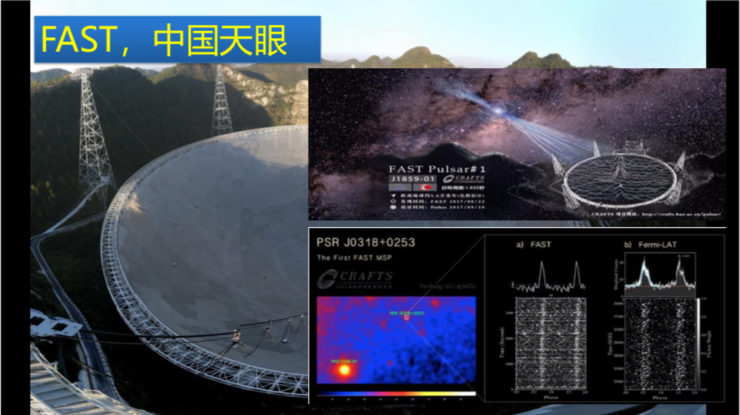

不错,这就是我们国家天文台的南仁东研究员团队,花了20多年时间,铸造的「中国天眼」,就是FAST。2016年落成的时候,习总书记专门发来了贺电。这张照片是我自己拍的。

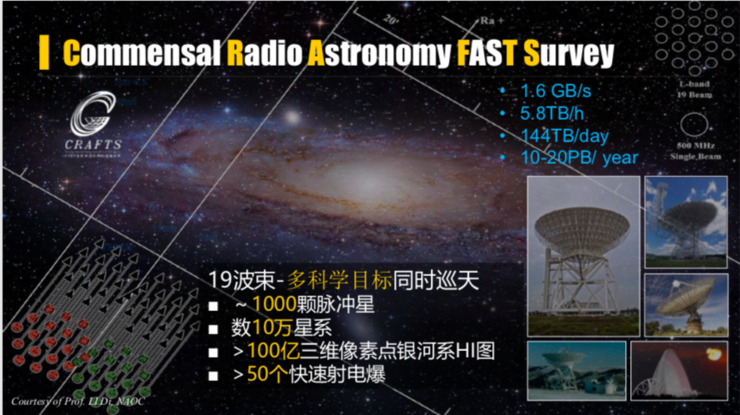

中国天眼目前还在调试阶段。但在去年我们就发现了第一颗脉冲星,在今年早些时候FAST又发现了第一颗高能毫秒脉冲星,为下一步引力波的探测提供了条件。未来几年我们首先要开展叫做「19波束多科学目标同时巡天项目」,这个项目将发现一千颗左右脉冲星,对数十万星系进行研究 。

「中国天眼」也会带来大数据,每天的数据量就达到近150TB。

除了中国天眼,还有一个大家不太熟悉的项目,叫做「郭守敬望远镜」。

这个望远镜是2008年落成的,是现在全世界光谱寻天效率最高的望远镜,它已经观测了901万条光谱,是世界上最大的天体光谱库。利用郭守敬望远镜的数据,现在已经发表了300多篇高水平论文,在给银河系重新画像等方面产生了一批科学成果。比如以前人类认为银河系只有5万光年大小,而现在通过研究、利用LAMOST的数据把银河系的大小扩大了一倍——银河有10万光年的半径。

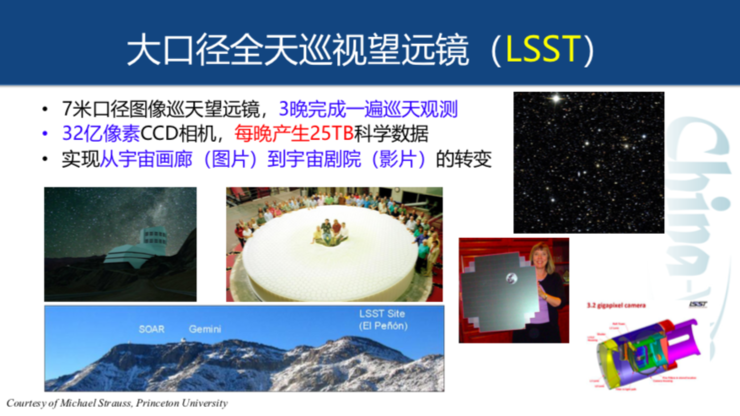

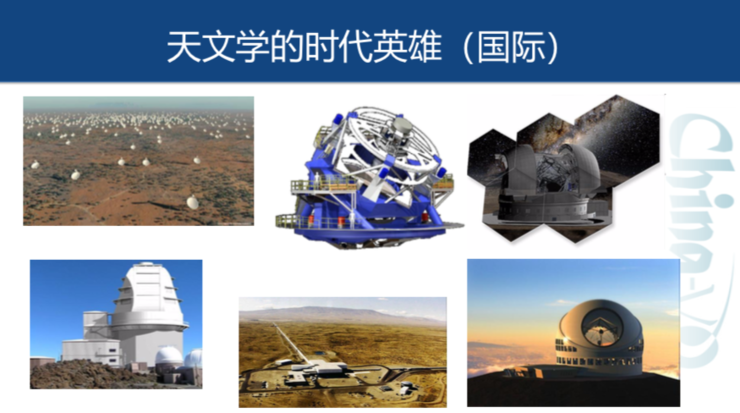

同时,国际上的天文学家们也在做很多事。比如说这个「大口径全天巡视望远镜」。

它的镜子不算太大,只有7米,这是一群人围绕望远镜玻璃主镜拍的一张合影。它厉害的地方在于,配备有一个32亿像素的相机,上图右边这位女士拿着的拼接相机,可以说是底片,它有半人多高。通过望远镜在三个晚上就把能看到的天区看一遍,每晚就会产生25TB的数据量。这个望远镜能带来从“宇宙画廊”到“宇宙影院”的转变,把静态的宇宙变成动态的宇宙,让我们能够近乎实时看到宇宙的变化,给天文学带来跨时代的进步。

下一个与大家分享的项目叫做「一平方千米天线阵」。

它由两大部分组成,其中一部分天线在南部非洲8个国家部署,另一端在西澳大利亚及新西兰由100多万天线构成。整个天线可以进行数据采集,在全球区域中心进行深入分析。这个望远镜能带来什么?它的原始数据每天可以达到5千个PB,处理之后会达到50个PB左右,进一步处理则可以变成数据产品供科学家使用。

在国内除了有中国天眼,我们在天上还有「悟空」还有「慧眼」,国家天文台的同事们正随着「雪龙号」船在建设南极天文台,国际同仁除了刚才介绍的两个望远镜项目外也还在做更多的事情。这些天文学背后的英雄们给我们带来的就是数据。大数据正推动着天文学的发展,让人类对宇宙的认识逐渐加深。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/13155.html