施巍松丨边缘计算的发展历程

年前施巍松教授和其团队(张星洲、王一帆、张庆阳)应《计算机研究与发展》编辑部之邀,庆刊60周年发表论文,边缘计算社区经过和施巍松教授沟通,将论文整理成几篇,方便大家阅读。字字珠玑,愿大家多多转发分享。

本文为第一篇《边缘计算的发展历程》。

边缘计算的发展历程

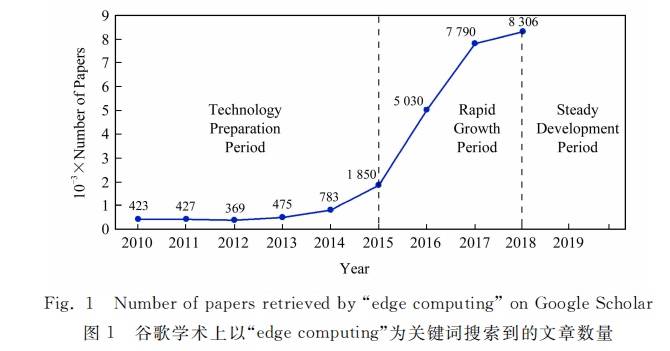

本文在谷歌学术上以“edge computing”为关键词进行搜索每年的文章数量,结果如图1所示.可以看到,2015年以前,边缘计算处于原始技术积累阶段;2015—2017年,边缘计算开始被业内熟知,与之相关的论文增长了10余倍,得到了飞速发展;2018 年边缘计算开始稳健发展(其中2018年的论文数量根据2018年前9个月的数据推算而来,实际数据有出入)。本文依据这一分析结果和对行业发展趋势的观察将边缘计算的发展分为3个阶段:技术储备期、快速增长期和稳定发展期。 图2列举了边缘计算发展中的典型事件(粗体字为中国对边缘计算发展的贡献)。

1.技术储备期

在此阶段,边缘计算历经“蛰伏一提出一定义一推广”等发展过程.边缘计算最早可以追溯至1998年Akamai公司提出的内容分发网络( content delivery network,CDN),CDN 是一种基于互联网的缓存网络,依靠部署在各地的缓存服务器,通过中心平台的负载均衡 、内容分发、调度等功能模块,将用户的访问指向最近的缓存服务器上,以此降低网络拥塞,提高用户访问响应速度和命中率。CDN强调内容的备份和缓存,而边缘计算的基本思想则是功能缓存(function cache). 2005年美国韦恩州立大学施巍松教授的团队就已提出功能缓存的概念 ,并将其用在个性化的邮箱管理服务中,以节省延迟和带宽。 2009年Satyanarayanan等人提出了Cloudlet的概念,Cloudlet 是一个可信且资源丰富的主机,部署在网络边缘,与互联网连接,可以被移动设备访问,为其提供服务,Cloudlet可以像云一样为用户提供服务,又被称为“小朵云”.此时的边缘计算强调下行,即将云服务器上的功能下行至边缘服务器,以减少带宽和时延。

随后,在万物互联的背景下,边缘数据迎来了爆发性增长,为了解决面向数据传输 、计算和存储过程中的计算负载和数据传输带宽的问题,研究者开始探索在靠近数据生产者的边缘增加数据处理的功能,即万物互联服务功能的上行。具有代表性的是移动边缘计算(mobile edge computing,MEC)、雾计算(fog computing)和海云计算(cloud-sea computing)。

移动边缘计算是指在接近移动用户的无线接人网范围内,提供信息技术服务和云计算能力的一种新的网络结构,并已成为一种标准化、规范化的技术。由于移动边缘计算位于无线接人网内,并接近移动用户,因此可以实现较低延时、较高带宽来提高服务质量和用户体验。移动边缘计算强调在云计算中心与边缘计算设备之间建立边缘服务器,在边缘 服务器上完成终端数据的计算任务,但移动边缘终端设备基本被认为不具有计算能力,而边缘计算模型中的终端设备具有较强的计算能力,因此移动边缘计算类似一种边缘计算服务器的架构和层次,作为边缘计算模型的一部分.思科公司于2012年提出了雾计算,并将雾计算定义为迁移云计算中心任务到网络边缘设备执行的一种高度虚拟化计算平台. 它通过减少云计算中心和移动用户之间的通信次数,以缓解主干链路的带宽负载和能耗压力。雾计算和边缘计算具有很大的相似性,但是雾计算关注基础设施之间的分布式资源共享问题,而边缘计算除了关注基础设施之外,也关注边缘设备,包括计算、 网络和存储资源的管理,以及边端、边边和边云之间的合作.与此同时,2012年,中国科学院启动了战略性先导研究专项,称之为下一代信息与通信技术倡仪,其主旨是开展“海云计算系统项目”的研究,其核心是通过“云计算”系统与“海计算”系统的协同与集成,增强传统云计算能力,其中,“海”端指由人类本身、物理世界的设备和子系统组成的终端.与边缘计算相比,海云计算关注“海”和“云”这两端,而边缘计算关注从“海”到“云”数据路径之间的任意计算、存储和网络资源。

2013年,美国太平洋西北国家实验室的Ryan LaMothe在一个2页纸的内部报告中提出“edge computing”一词,这是现代“edge computing”的首次提出。此时,边缘计算的涵义已经既有云服务功能的下行,还有万物互联服务的上行.

2.快速增长期

2015—2017年为边缘计算快速增长期,在这段时间内,由于边缘计算满足万物互联的需求,引起了国内外学术界和产业界的密切关注.

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/27870.html