为什么只有一个快手

来源:虎嗅APP

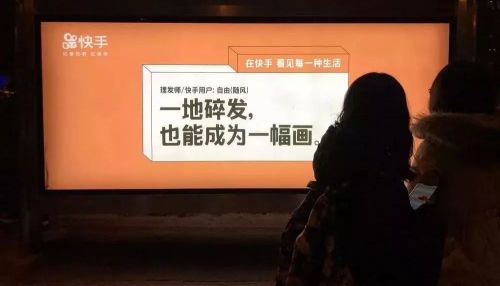

最近两周,很多一线城市居民都发现,电梯视频广告中出现了一位号称“无用发明家”的胡渣大汉手工耿;而在小区门口的公交站灯箱上,一位身处北方雪国的姑娘坐在三匹狼中间,文案写着“不会海草舞,只会与狼共舞”——这一轮刷街广告投放,来自于活跃在老老少少屏幕中的快手。

2018年,中国科技舆论界错判了很多事情,最著名的当属“腾讯将被头条系抄了后路”,其次则是“新造车/纯电动的春天即将到来”。结果,一是腾讯用数据和生态证明了,在智能手机时代,即使外部因素再不可控,也尚无任何中国企业可以颠覆其社交链牢固优势;二是“电动爹”的戏谑之语传遍了社交媒体,如果不考虑车牌紧张因素,家用代步车主想购买纯电尝鲜的意愿已经大幅下降。

这两个错判比较明显,而另一个不是特别明显的错判就比较少人知晓了。即2018年初,春节过后时,由于抖音的迅速飘红,对于快手的担忧和看衰成为了一种相当有代表性的意见。其声量类似于年中对OFO的集体判决,以及年末对luckin的集体质疑。

看衰的逻辑是:既然都是做“短视频”,那么一个崛起必然意味着另一个失势,尤其是上升期的暴涨曲线与上线几年的产品比较,更是对比显著。再加上“土味视频”被吐槽和行业红海因素,很多人觉得快手“可能就这样了”,已经撞上天花板。

可是2018年全球iOS应用收入榜排名第5、全球iOS & Google Play合并榜收入第8的事实(分别出自Sensor Tower、App Annie),很难看出这是一家被对手抢了风头、没有后劲的企业。

人们为什么会错判快手呢?

别被“短视频”蒙蔽了

虽然在各种榜单和评选中,快手总是和抖音、秒拍、微视等一系列应用从属于“短视频”分类,但这正是外界错判和误读的开始。

首先,短视频在当下越来越不像是个细分垂直领域,而是多数2C应用的必备产品模块,无论是网易云音乐、小红书、大众点评,还是淘宝、京东、陌陌,都在搞自己的短视频战略,包括MCN、红人扶持之类的计划也都齐备。

这就相当于眼下几乎所有内容类应用都在搞信息流一样,从知乎到豆瓣每家都有自己的分发算法,肯定不能把这些应用和今日头条、手机百度、腾讯新闻都归类到“信息流产品”吧。

所以,为了分类方便,暂时都叫“短视频”应用是没问题的。但千万别真以为,这个名号下的产品做的都一样的事情,哪怕看起来类似,实际上也千差万别。

一个产品,究竟怎样划分,是要以其真实价值,尤其是满足用户具体需求的价值为依据的。比如微信和陌陌都是“社交软件”,但人们都知道两者完全不同。粗浅地说,前者是熟人社交,后者是陌生人社交。但更本质地说,前者是现实人际关系的线上呈现,后者是自我内心人际关系诉求的线上呈现。

所以,微信在其专属的领域中,是没有对手的。反过来陌陌在其独特的赛道中,也是毫无对手的(尤其是在收购了探探之后)。他们互相既不是对手,也没有交集,只是为了方便讨论,而都被归类为“社交软件”罢了。

再比如淘宝和拼多多,看起来都是电商,拼多多的优惠促销、社交拉新给人印象深刻一些,除此之外还有什么区别吗?区别大了,淘宝满足的主要是消费者对“品牌”的购买需求,哪怕小品牌也是品牌。而拼多多主要满足的,则是消费者对“出厂产品或原产地产品”的购买需求,连品牌商这一环都省去了。

非要划分的话,拼多多其实和网易严选、米家优品之类的企业更类似,和淘宝则是基因上就有差别。

说回快手。

快手虽然在内容呈现上主要是短视频为载体,但其解决的根本需求,是用户希望看到“普通人真实、有趣的视频化生活记录”。这乍一看没啥特殊之处,我们不妨对比一下业界公认的快手对头——抖音解决的根本需求是什么呢?是用户希望看到“极低概率出现的或极高成本门槛的,精美且花心思做过后期处理的视频化集锦”。

比如说,抖音上经常会刷屏的萌宠视频,下方大多会有这样的评论:“别人家的狗/猫”、“我也这样逗我家狗/猫结果不理我”等等,其实精彩视频中那样非常配合、拟人、乖巧、萌的猫狗行为,与普遍宠物行为相比,是极低概率的。其根源要么是宠物主人精心训练、要么是种类极佳、要么是偶然碰上,总之普通人的宠物是基本没什么机会能被拍下这种镜头的。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/30693.html