流浪四十年,中国科幻撒点野

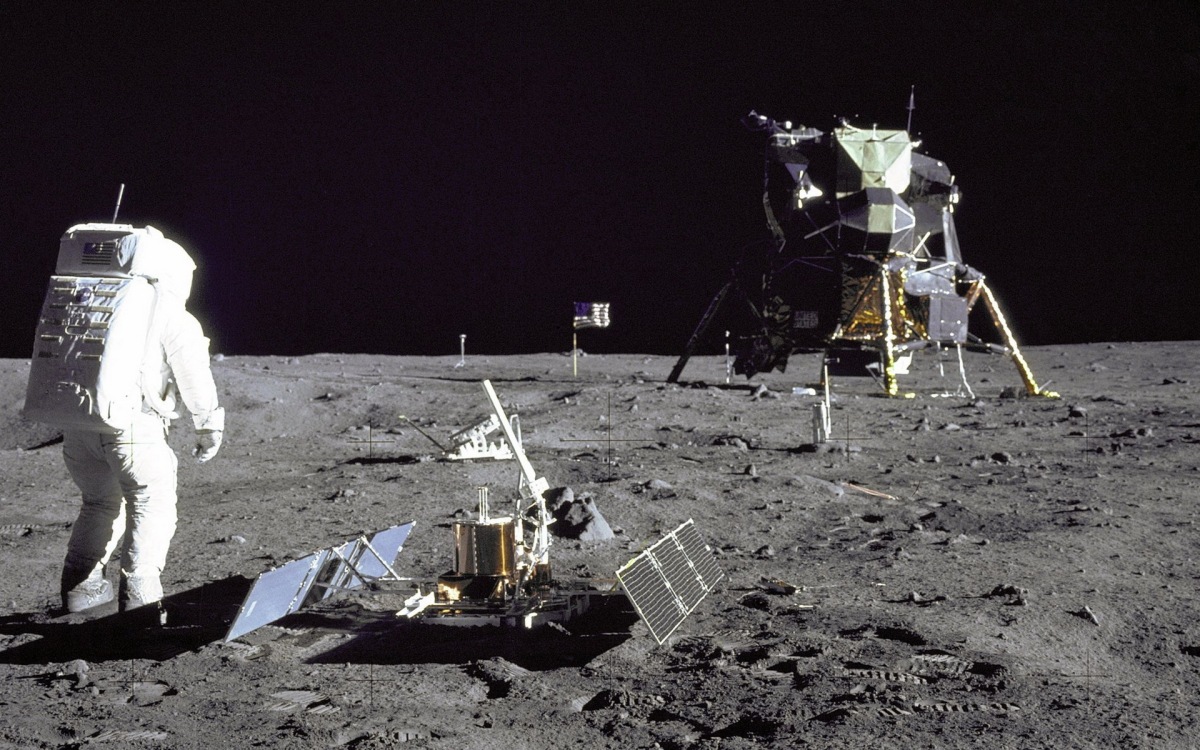

图片来源@视觉中国

文|镁客网

50年代美苏冷战期间,美国空军战士驾驶圣地亚哥KKJH号飞机,在北达科他州法戈市执行飞行任务时,突然遇到强光和不明物体的干扰,在追逐的过程中飞机出现控制失灵。

之后美国空军派出了迈克尔上尉,邀请俄亥俄州立大学的天文学教授艾伦·海尼克搭档组成了调查组,他们要做的就是查清楚蓝皮书计划中的那些未解案件。

农历新年《流浪地球》在中国刷爆社交平台的同时,大洋彼岸最着迷于科幻的国家,则推出了一部全新的悬疑剧《蓝皮书计划》。以上就是这部剧集开篇的故事,它打出的宣传语是“根据真人真事改编”。

1947年美国历史上最神秘的罗斯威尔事件后,杜鲁门要求美国空军制定蓝皮书计划,找来艾伦·海尼克作为唯一科学顾问加入调查组,目标直指UFO。这个计划1952年成立,一直进行了18年才放弃,虽然曾经有部分报告内容对外公布,但至今也没有完全揭开面纱。

蓝皮书计划推行的时候,适逢冷战期间,而这两件事,歪打正着地开启了美国的科幻时代。

1

二战结束后,丘吉尔的“铁幕演说”以及杜鲁门主义相继出台,长达44年的冷战在1947年正式开始。美苏都想争夺世界霸主的位置,但又不愿触发第三次世界大战,于是双方将主战场搬到了科技军备竞赛、太空竞赛以及外交竞争这些方面。

冷战前十年,胜利方是属于苏联的。

1957年苏联将第一颗人造地球卫星斯普特尼克一号成功放入轨道,四年后尤里·加加林代表苏联成为了首个进入太空的人类成员,而美国直到1969年才凭借阿波罗11号的人类首次登月,在太空竞赛中扳回一局。

这里有个小插曲。不管是苏联还是美国,太空竞赛的成功某种程度上需要感谢德国。美苏之间的竞赛,除了技术还有人。这其中很多都是来自德国的技术专家,包括二战初期出逃的犹太科学家,以及战争结束后以冯·布劳恩为代表的火箭科学家。

漫威就曾在《美国队长》中,展示过人类历史第一架无尾飞翼喷气式战斗轰炸机,那个就是二战时期来自德国的黑科技——GO-229战斗轰炸机。

而在登月的前几年,军备竞赛让美国进入到了战后经济最鼎盛的时期。以电子计算机、航空航天为代表的新科技开始崛起,IBM、摩托罗拉这样拥有电子技术的公司成为了市场的宠儿。科技的发展带给了世界无限的想象力。这个时期, 《2001:漫游太空》正式推出。

在这部电影推出前,导演斯坦利·库布里克拍了一部黑色幽默片《奇爱博士》。这部电影把美苏之间的关系嵌成背景,科幻元素不多,倒是给后期好莱坞灾难片中救地球的设定抛了砖引了玉。而那之后,库布里克就迎来了这部封神之作,它也是刘慈欣公开表示最想致敬的作品。

冷战最剑拔弩张的时期,在太空竞赛中略输苏联一筹这件事,带给了肯尼迪很大的挫败感。他在加加林飞出地球的43天之后,立刻宣布批准“阿波罗登月计划”。而这个项目的出现,可谓正式打开了美国电影对太空的想象。

“阿波罗登月计划”启动几年后,库布里克推出了《2001:漫游太空》。他一反常态使用了无声电影时代的逐格拍摄手法,全片毫无对白仅有恢弘的音乐,呈现了真实的太空状态。同时库布里克几乎扮演了预言者的角色,让科幻走在了科技的阵列前端。人机棋局大战、语音交互、平板显示器这些有如虫洞再现,压缩了时空。

60年代末,蓝皮书计划渐渐退出美国空军的视野,但却让库布里克之后名垂影史的乔治·卢卡斯找到了新类型科幻电影的灵感,并在1977年推出了著名的《星球大战》电影。基本上,这两套电影给日后的美国科幻片定了基调,一类是太空类、以科学为基础的硬科幻,另一类则是超级英雄、前沿技术这样的软科幻。

在刘慈欣创作《三体》之前,无论小说还是电影,中国是没有真正意义的科幻IP。大多数人对本土科幻片最初的记忆,来自1988年儿童电影制片厂推出的《霹雳贝贝》,以及1990年冯小宁执导的《大气层消失》。

南海划下改革开放那个圈之后,美苏冷战还在继续,太空竞备又上升到新的层面,而80年代的中国正在尝试摒弃计划经济,转向市场经济,解决“地面”问题是最紧迫的。打开电视,《芙蓉镇》、《少林寺》以及《牧马人》才是彼时的主旋律。

2

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/34097.html