当“小镇青年”的品牌意识崛起,「KoGi 可及」想做快时尚的二手生意

无论是二手电商,还是更细分的服装赛道,36氪都曾对领域内的玩家有过介绍,例如心上、Plum 等,整体上都集中在轻奢到高端奢侈品这一区间产品的二手流转上。

那么,ZARA、H&M、优衣库这些大众认知中单价并不高的商品值得被二手吗?

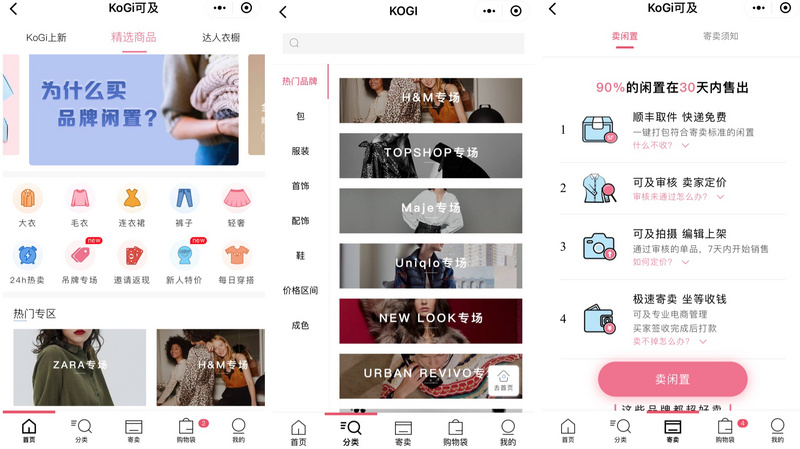

这是在 2018 年 8 月以小程序形式上线的二手时尚电商平台“ KoGi可及” 想要回答的问题,也是同样作为二手电商玩家,整个平台最大的差异点所在。据了解,KoGi 目前已经完成了真格基金、清流资本的两轮融资。

挖掘社会化供给是所有二手电商的起点。KoGi 看准的“社会化供给”是那些原本单价也并不高、偏快时尚品类的服装,快时尚、高街、以及一些淘宝品牌构成了平台上大部分的产品供给。而供给端商品上的差异化决定了 KoGi 所面对的用户需求、运营逻辑上都和我们所熟悉的高客单产品市场之间有所不同,在运营的过程中也积累了自己的方法论。

关于市场:“小镇青年”们崛起的品牌意识和一二线消费者手中的“库存”

对于 KoGi ,我的第一个问题是,有意愿消费二手 ZARA、H&M、优衣库的用户是哪些人?

KoGi 的 COO Sarah 将 KoGi 的买家用户定位为“拼多多人群的年轻版”。也基于这个定位,平台最直接的特点是:足够低价,举例来说,冬季产品的件单价在 150 元~200 元之间。在获客上,KoGi 也会参考拼多多的玩法逻辑,完成用户裂变。

城市和城镇之间的时髦鸿沟伴随着移动互联网的成熟和人口流动逐渐消失。三四线的年轻消费者们对于品牌的认知基本和一二线齐平,这也部分解释了优衣库、ZARA、H&M “下沉”的开店策略,而除了线下,线上自然能够提供更多的供给,KoGi 就想以二手的形式来满足这部分需求,和 B2C 电商相比,强调的是供给量和价格层面上的优势。

再看卖家端。

无论是宏观经济的放缓还更加成熟的消费习惯,都会让消费者更倾向于提高现有物品的利用效率,这是二手物品被带动的前提,也并不止于奢侈品。

例如,在美国,thredUP和Poshmark 在做的事情就是帮助人们转手他们在互联网上购买的越来越多的商品。在日本,除了大黑屋,也有定位更大众的 Mercari。这背后其实是“全民二手”之后,由于品类差异所带来的市场分化。

而和已经相对成熟的轻奢到高奢二手市场的相比,在“残值变现”和“库存清理”这两种不同心态上,KoGi 平台上的卖家心态显然更倾向于后者。

“本身客单价就不高的商品,无论卖多少都是赚”,这是 KoGi 平台上卖家的典型心态,这种“佛系”心态也是减少后续交易摩擦、提升货品流转的一个重点,平台以 15% 的比例抽成,最低抽成为 30 元。

那么,这部分“库存”到底有多大?

根据公开数据,2017 年,仅 H&M一家在中国市场的销售额就在 88.2 亿元人民币。此外,平均 2 周上新的“快时尚”的消费也更加高频的。所以 Sarah 的观点是,从量和更新频次上,切快时尚领域的二手都能够让 KoGi 有条件从“二手闲置”成为一个服装电商平台,最终成为下沉人群的一种新的服装购买选择。

因此,不同于大多数平台买卖家有一定的重叠,KoGi 相对不同的一点是买卖方之间的区分度更直接,换句话说,平台产品上是单向流动的,从“五环内”流向了“五环外”。

关于竞争:回归供应链管理能力和运营

差异化定位是机会,但如果要构成自己的竞争壁垒,Sarah 提到了两点:供应链管理能力和运营能力。

在 C2B2C 的二手电商模式下,B 端扮演的多是提供价格锚定、供需对接、货品处理、物流仓储等更偏功能型角色,这一部分也是平台的主要成本支出,平台通过这⼀部分服务以抽佣的形式收费。KoGi 目前的服务费抽佣比例为 15% ,最低收费为30 元。

而二手的非标性也决定了,每一个单件都有一定的固定成本,并且很难被规模化降低。因此,对于 KoGi,我好奇的点在于,在产品单价本身已经足够低的情况下,要如何保证平台的利润空间。

Sarah 告诉 36氪,这其实考验的是团队的供应链的管理能力,而这一部分也是KoGi 的核心壁垒所在。除了厘清 SOP 流程外,团队也根据实际业务流程自己开发了库存管理系统,来提升不同环节单位时间的处理效率和能力,最终体现在平台的单月回收处理能力和商品流转速度上。

至于运营,Sarah 的看法是,所有涉及到服务体验层面的东西都需要实际运营来“踩坑”,这些“坑”后续也会成为平台的竞争优势。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/34886.html