战胜拖延症的方法:正视和管理自己的情绪

编者按:日常生活和工作中,我们或多或少都会出现拖延。有时候,我们也知道拖延并不是一件好事,并想通过一些措施来改变。有不少的人都认为,经常会拖延,其实是不会高效时间管理造成的。于是,我们尝试过通过各种效率工具来更好地利用好自己的时间。然而,这样的做法却治标不治本。在Gustavo Razzetti原创的题为How to Win the Emotional Battle of Procrastination这篇文章中,作者向我们分享了他的观点。在他来看,出现拖延的原因,并不是不会时间管理,而是无法正视和管理自己的情绪。

每当新年到来的时候,几乎每个人都会许下新年愿望。然而,事实上却只有8%的人能够成功实现愿望,而剩余的人则都徘徊于“想要做”和“开始做”之间,却并没有真正地行动起来。

拖延,是想要迅速获得成功的一种幻觉。本来坚持下去可以取得成功,但却为了眼前的享受,而选择了放弃。如果你正在读这篇文章的话,你很有可能就是“幻想派”,总是无法真正地迈出那一步。

大多数人都无法战胜拖延症的原因,在于他们认为这是生产力的问题。在他们的眼中,真正的“战场”是他们的日程表,而不是他们的内心。

然而,拖延症和时间管理却没有任何关系。

美国德保罗大学心理学教授约瑟夫·费拉里(Joseph R. Ferrari)曾说:“告诉经常性的拖延者直接做就行了,这件事就好比给临床抑郁病患者说加油一样。”

假如你把拖延症当作一场情感战,而不是关于生产力的战役,会出现什么改变吗?

图片来源:Pexels.com

为什么我们无法迈出第一步

人人都可能有拖延症。我们会主动地拖延日常的各种行为,即便这种拖延行为会出现不良后果。然而,并不是所有人都会遭受拖延症带来的影响。

根据某些研究发现,大约有80%的学生和25%的成年人都认为他们有经常性的拖延症,而且这个比率还在不断升高。

拖延是自己给自己造成的一种创伤。我们为了当下的快乐,宁愿牺牲长期的目标。拖延,和懒惰无关,和人的个性也无关。最关键的,还是我们无法赢得内心的这场情感战。

遇到压力的时候,为了轻松应对压力,拖延就自然而然地出现了。然而,这样的做法却有害无益。

正如《战胜拖延症》(Solving the Procrastination Puzzle)一书的作者Tim Pychyl解释说:

我们的大脑更倾向于选择即时奖励。拖延,就好像自己在内心告诉自己,‘我宁愿选择现在感觉舒服。’所以,我们就会选择拖延,即便这样做了以后会面临各种各样的后果。

根据德保罗大学的一项研究显示,当我们的大脑面临各种矛盾情绪时而不知所措时,我们往往会选择拖延。在遇到下面这些情况的时候,我们总是屈服于自己的感受:

害怕失败:我们总是担心结果不会尽善尽美。

冲动:在开始做某事时被突然出现的诱人行为和内容所分心。

拒绝接受:我们不喜欢做某些事情,所以我们直接把这些事情从脑海中删除。

叛逆:如果我们被迫做某事时,我们总是会反抗。

有一些相关研究也表明,负面情绪也会导致拖延的出现。当我们感到悲伤或情绪低落时,我们会尽可能多地避免各种事情。任何消遣所带来的愉悦之感都可以帮助我们调整情绪。

拖延,意味着我们无法管理自己的情绪,而不是时间。

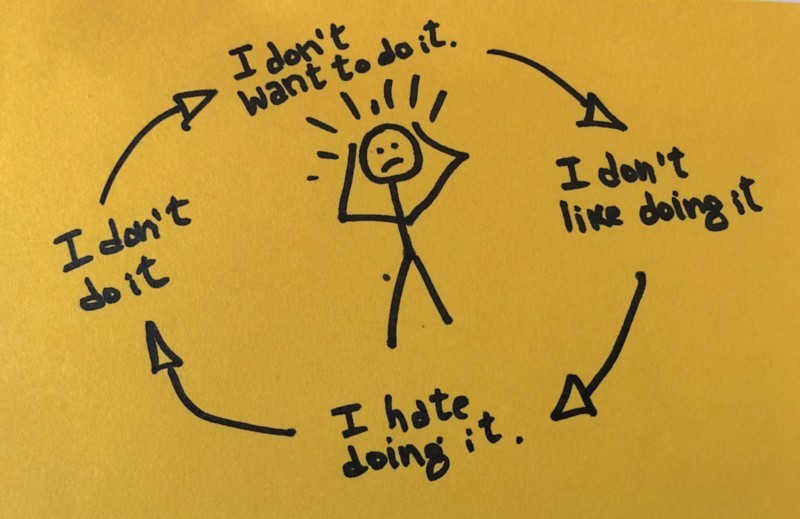

拖延,是一个恶性循环

西班牙画家、雕塑家巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)说:

有些事就算是到了生命最后一刻都没做也没有关系。但是除了它们,其它的事情都不要留到明天。

如果你总是无法真正地迈出第一步,你会在遇到新事物时遇到更多的困难。持续性地拖延,会造成一个恶性循环。

之前一项关于拖延带来的坏处的实验,研究了整个学期当中大学学生在学习成绩、压力和身体健康等方面的表现。根据这项实验,在实验初期,喜欢拖延的学生压力并没有多大。但临近实验结束时,这些学生不仅压力变得更大,而且学习成绩也更低了。所以,拖延并不只是无法按时完成各项事情, 更重要的是,这些事情的完成质量也大打折扣了。

因此,尽管拖延能带来一些短期的“好处”,它并不能被当作一种无害的适应性解决方案。

如果无法控制自己的情绪,势必会对我们造成更多的伤害。开始做某事时倍感压力其实并不算什么,你更应该关注的是,如果你最终选择避免做这件事而可能会出现的负面影响。

情感战也会影响我们对待事情的态度。我们并不只会在喜欢甚至热爱的事情上出现拖延,这种恶性循环甚至会让我们讨厌做任何事。

因此,我们要重新将我们的情感与实际工作关联起来。这就要求我们真正地从内心开始转变,从“必须做”转变为“想去做”。

拖延,其实是一场情感战

《万恶的拖延症》( Still Procrastinating : The No Regrets Guide to Getting it Done)的作者约瑟夫·法拉利(Joseph R. Ferrari)在书中写道:

经常喜欢拖延的人,会把拖延当成一种生活方式。在他们眼里,他们宁愿被认作是不努力的人,而不是没有能力的人。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/35609.html