豆瓣电影评分,公不公平?

编者按:本文来自微信公众号“DT财经”(ID:dtcaijing),作者:爱看电影的DT君,36氪经授权转载

随着粉丝战斗力越来越卓越,每有热门电影和剧集上映,豆瓣总是很容易躺枪。

最近一遭,是《流浪地球》粉丝们对豆瓣App发起了“一分差评运动”,华为应用商店里,豆瓣的评分一度低至2.5分,评论区网友们愤怒的火焰直指豆瓣评分机制。围观了全程的DT君(ID:DTcaijing)不由纳闷:豆瓣评分真的不够公平吗?评分高低真有这么大的影响吗?

为了找寻答案,DT君采集了近5年国内院线电影的评分、票房等信息,尝试着用数据来解解惑(获取数据可直接拉至文末)。

豆瓣评分足够客观真实吗?

最大争议在于,大家怀疑由于评分机制不合理、受到水军影响等原因,豆瓣评分很容易高估或者低估了一部电影,不能真正反映群众的观影评价。

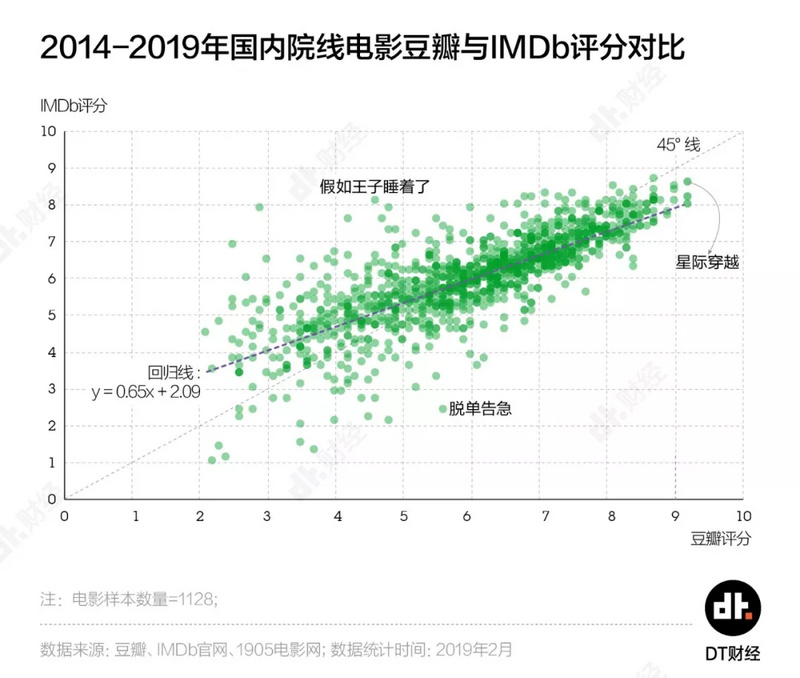

DT君找来了美国的主流电影评价网站IMDb与豆瓣进行对比,它们同采用十分制,也都来源于大众打分,存在较强的可比性。

同一部电影在两家网站上的表现差异有多大呢?2014年至2019年在中国大陆上映的电影,有1128部在两个网站上都获评了有效分数,我们对它们进行了比对。

以豆瓣评分为横坐标,IMDb评分为纵坐标制图,每个圆点都代表一部电影,大致看去,豆瓣评分越高的电影,IMDb评分也越高。

我们进一步利用最小二乘法对两组数据进行了相关性检验,相关系数为0.65,说明同一部电影的豆瓣评分和IMDb评分存在65%左右的高度相关。

我们查看了那些偏离回归线较远的电影点,发现在豆瓣和IMDb上表现差别最大的电影可以分为以下两大类:

拥有真爱粉或者真爱黑的烂片。这些烂片尽管在国内也少人问津,但是却有那么几个真爱在更少有人看到的英文网站IMDb上为之打出高分或低分。比如一听名字就很有恋爱味道的《708090之深圳恋歌》,IMDb评分比豆瓣整整高出5分,汇集了林允、张云龙、陈柏霖的电影《假如王子睡着了》的IMDb评分高达8.1,而《脱单告急》在豆瓣评分已经低至5.6分的前提下,IMDb评分比之更低了3.2分。

存在文化差异或者欣赏差异的电影。该类典型代表比如李安作品《比利·林恩的中场战事》,豆瓣评分8.4,IMDb评分却低至及格线;而由胡军主演的《上海王》,豆瓣评分仅为4.8分,IMDb评分却高达7.9分。

而大多数电影,在两家网站上的表现比较一致。在DT君选取的样本中,IMDb有44部电影评分在8分以上,这其中近7成在豆瓣也获得了8分好评。

放眼全宇宙,好的电影一般都会拿个好分数,各地群众眼睛是一样雪亮的。

豆瓣评分真能跟票房挂钩?

接下来的问题是,粉丝们如此在意豆瓣评分,难道TA真的跟电影总票房挂钩吗?

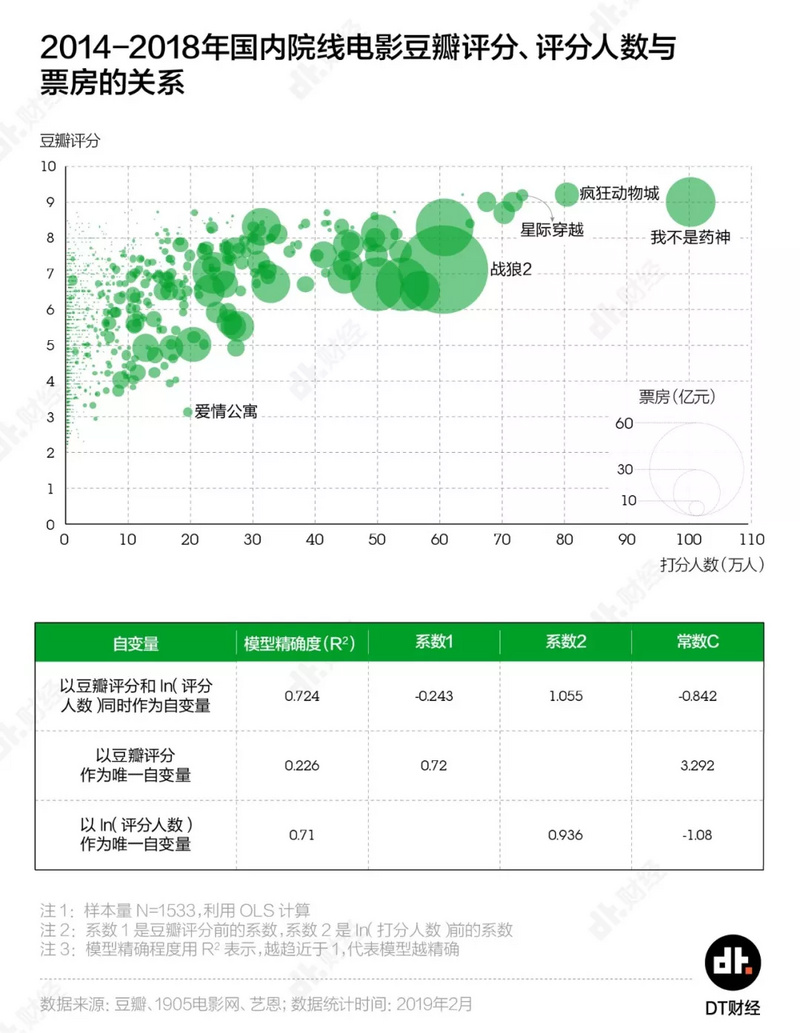

考虑到影响电影票房的因素很多,除了影片的口碑和质量,还有知名度和关注量等。因此,DT君在计算时,除了把电影豆瓣评分作为影片口碑的指代指标,并且加入了为该部电影评分的人数作为影响力的指代指标。

同时拥有票房和得分的有效数据共有1533组,为了所有变量在同一个数量级,我们在计算时电影票房以万元为单位,将其和豆瓣打分人数取自然对数。

假定关系是:In(票房)= 系数1*豆瓣评分 + 系数2*In(打分人数)+ 常数C

当我们用多元线性回归模型对这些数据进行拟合之后,有了“惊人”的发现:精确度R2说明豆瓣评分和打分人数可以在72.4%的程度上解释电影的最终票房,并且三组参数都通过了假设检验,较为可信。但是,为什么豆瓣评分前面的系数为- 0.24呢?票房和评分负相关,难道代表着电影评分越高,票房反而越低吗?

这显然崩塌了我们的常识。于是DT君(ID:DTcaijing)分别对两个因素做回归分析,又有了新发现。

在单独分析时,豆瓣电影评分对于电影总票房有较为明显的正相关关系,并且还有22.6%的精确度。而如果引入了热度数据,原本应该是正相关关系的豆瓣电影评分与电影总票房,却变为了负相关(尽管负得不明显)。

也就是说,热度对于票房的影响,显著大于豆瓣评分的作用。当然,一个电影的最终票房还会与包括宣发、排片、票补等多种因素有关,这些因素都会对结果产生干扰。但得承认一点,豆瓣评分高低和最终票房的关系,真的没有人气等其他因素作用那么大。

DT君简单统计了一下这1500多部自2014年内地上映的院线电影们,豆瓣平均得分是5.26分,明显是个不及格的分数。其中,低于合格分6分的电影达6成,贡献了超过3成的票房。

上映期间的评分变化,会对票房产生什么影响?

虽说评分绝对值对于电影总票房的影响有限,但是上映期间,豆瓣评分的变动是不是会对票房产生影响呢?

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/39720.html