冷静看5G:不应捧杀,更别抹杀

在MWC 2019的现场简单转了几天,令人感受最深的就是更近一步的5G。主流厂商第一波5G手机的露面,更是将“5G”这个概念推向了高潮。

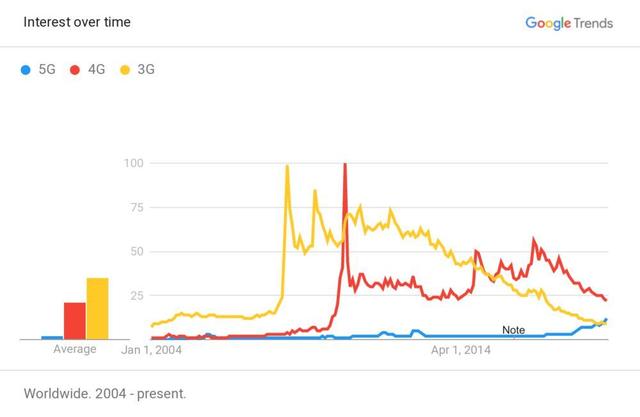

参考3G、4G时代的经验,真正的5G热潮其实还没有到来。

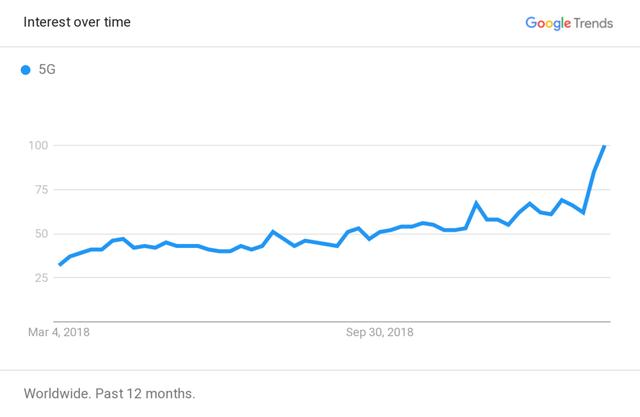

但从趋势上看,对于时隔9年出现的新一波通信革命,普通消费者们已经充满了期待,高速上涨的5G搜索热度就是最好的证明。

超高的期待作用在看不懂所有5G技术细节的围观消费者身上,随即分化为了对立的两派:

简单总结这两种比较过激的意见,前者“捧”,后者“踩”,但不管动作的方向是啥,结局总归是差不多的:

过激只会让人对未来产生错误的预期,而且还会带来多余的情绪。

重新认识5G

想要完整了解5G技术自然不易,但最基础和核心的通信技术发展逻辑,是所有关心5G的人都有必要的了解的。

先说5G中的“G”,很多人都知道是“Generation”的意思,例如4G,翻译过来就是第四代移动通信技术。但绝大多数人不知道的是,“G”前面其实不一定只有整数。

以3G为例,早期的WCDMA系统后期实际上在部分地区已经被性能指标更高的HSDPA、HSUPA网络所取代。后两者被业内称为3.5G、3.75G。他们在手机状态栏信号旁边对应的标志分别为“H”和“H+”(你肯定有看过)。这种小数点后面的升级现在也还在继续,例如即将将人们从4G引入5G的LTE-Advanced Pro(简称LTE-AP)系统,它实际就是“4.5G”。

这些看起来这么复杂的通信系统和“G”,其实主要说明了一件事——通信技术的升级是在持续不断进行的,并不完全像是阶梯一样在前进。

“持续不断”进行的原因也很简单,因为这么多代通信技术说白了干的是同一件事——挖掘无线电波这种通信手段的潜力。这本来就是一个从易到难,循序渐进的过程。

换言之,从技术迭代的角度来看,5G实际上是通信技术持续升级的下一个小里程碑和目标,不能说是“跨越式”发展,更不能说是“顶到天花板”。

更何况像通信这样前沿的技术,本身就存在相当多的不确定性,这种状态下仍能产生带有情绪的判断,大概率是因为无知。

5G战场不再只有手机

从1G到4G时代,手机的功能与日俱增,从打电话,到发短信、彩信,到收发email和浏览互联网,再到成为办公、娱乐全能的移动终端,靠的正是移动网络的存在,这也难怪有许多人会把手机和移动网络划上等号。

在前几代通信技术的发展过程中,人们也尝试了许多不同的使用场景和应用,但因为通信行业更偏向于优先满足手机的需求,导致其他应用场景中假如移动通信网络的成本居高不下,这也反过来导致消费者不愿意为这些新的场景和应用买账。

一个最好的例子就是物联网,从2010年出现至今,连接成本的问题一直没能够让其蓬勃发展起来。

而这一点,恰好是5G的一大野心所在——通过要真正解决连接成本的问题,把移动网络的服务目标从手机扩展到一切对网络连接有需求的设备。

就在前天,华为的轮值董事长郭平在MWC 2019发表主题演讲的时候,也提到了这一点:

根据华为目前自己统计,单个基站每比特数据的成本在5G时代可以足足下降10倍。巨大的成本改变,已经开始催生出全新的移动通讯应用场景。

一个典型的例子:华为早在去年就发布了基于其最新的5G基带芯片“巴龙5000”的CPE终端,在今年的MWC 2019上,华为又正式发布了全新的“CPE Pro”。

CPE的全名是“客户服务设备”,它所扮演的角色实际上是将高速移动网络,直接转换为Wi-Fi信号,直接让具备Wi-Fi能力的设备连接上互联网。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/39745.html