亚马逊中国:生于财大气粗,输于“妈宝”模式

原标题:深度 | 亚马逊中国:生于财大气粗,输于“妈宝”模式

一盘棋下了十五年,亚马逊中国为什么还是输了?

贝佐斯刚刚在股东信里谈到,亚马逊偶尔也会失败。转瞬之间,市场立刻看见了这种失败的代价:那就是离开。

4月17日周三,路透社引述消息人士称,亚马逊计划在7月中旬前关闭中国国内市场业务,并在未来90天内关闭配送中心,并逐步减少对中国内销商户的支持。

一天之后,亚马逊官方针对此事向全天候科技回应称:“亚马逊始终对中国市场有着长期承诺。在现有的良好业务基础之上,我们将继续投入并大力推动包括亚马逊海外购、亚马逊全球开店、Kindle和亚马逊云计算等各项业务在中国的稳健发展。”

换言之,尽管没有彻底退出中国市场,但亚马逊无疑已经表明态度,放弃了本土自营电商。

随着中国本土电商战场烽烟四起,头部玩家大力蚕食市场份额,在这片土地上挣扎了15年的“无敌”亚马逊到底还是撑不住了。

回望:入场时越高调 离场时越黯然

亚马逊踏入中国市场的时候,淘宝刚刚过完一岁生日,京东也才开始转型做电商。当时,中国B2C行业的领头羊是李国庆夫妇的当当网,还有雷军旗下的卓越网。

由于当当网与亚马逊模式最为相似,为消费者提供品类繁多的商品,便因此成为了亚马逊入华的首选并购对象,希望以1.5亿美元收购当当70%的股份。

可惜的是,由于双方股权比例出现分歧,亚马逊转而投向卓越网,向雷军开出7500万美元的价码。以亚马逊当年160亿美元的市值来看,这一数字可说仅是九牛一毛。

2004年8月19日,亚马逊宣布收购卓越网,交易涉及约7200万美元现金以及员工

期权。由此,继美国、加拿大、法国、德国、日本和英国之后,亚马逊在第七个国家开启了自己的电商之路。

入局不难,但布局不易。一着不慎,出局也不过是稀松平常。

彼时的亚马逊意气风发,年销售额在70亿美元左右,体量很大。起初,这家电商巨头希望在中国复制其在美国的成功路径,不打广告,重点投资仓储物流。

亚马逊甚至直接“粘贴”了美亚简洁明了的网站风格,在2006年为卓越网披上了全新的外衣,并在随后的2007年将其更名为“卓越亚马逊”。到了2011年,卓越网的痕迹才被彻底剔除,“亚马逊中国”的名字正式上线。

经过了几年的铺陈,亚马逊对中国市场也可以说是不遗余力。

收购卓越网三年之后,贝佐斯亲自来华,称赞“中国是亚马逊在全球增长最快的市场”(时任卓越亚马逊总裁王汉华透露近年来销售额年均以三位数增长),并直言打算投入更多资金扩大中国区的业务。

但就在这一年,卓越亚马逊的扩张速度仍旧慢于主要竞争对手——当当网。易观国际当时数据显示,2007年一季度,当当网占据了中国B2C线上零售市场份额的18%,而卓越亚马逊仅占12%。

不过到了2008年,亚马逊在中国B2C市场的份额一度达到15.4%。而这或许就是亚马逊中国的顶峰了。

其原因在于,本土电商已经开始慢慢崛起:四岁的淘宝完成了近千亿元成交额,同比增速高达131%;隔壁的京东则在一年前就拿到了今日资本的一千万美元。

似乎意识到了什么的亚马逊随后终于第一次在中国打起了广告,推广域名z.cn。可惜的是,这一全新的尝试仅仅是一次无法带来销售增长的无用功。

等时间来到2012年,京东、国美、苏宁等几大电商掀起一波颇为疯狂的价格战,让消费者惊讶又窃喜的时候,亚马逊已经被遗忘在身后。

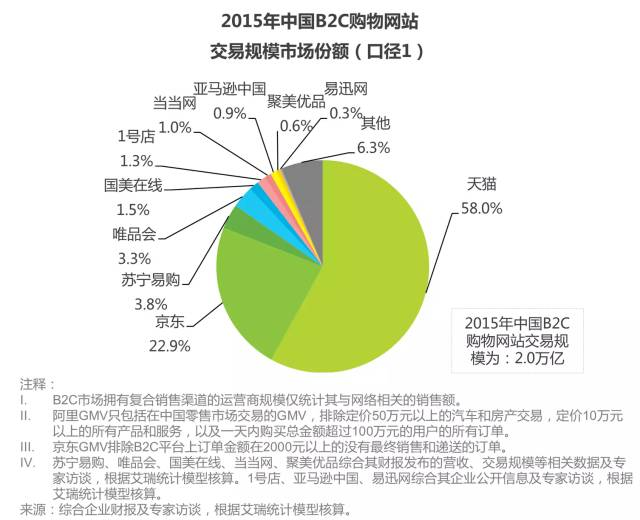

此后几年,这家外资巨头与中国本土电商的差距更是拉得越来越远。艾瑞咨询发布的报告显示,2015年,亚马逊在中国B2C电商市场的份额已经不足1%,被天猫、京东、苏宁易购等远远甩在后面。

亚马逊中国第三任总裁的葛道远一度在接受彭博采访时坦言:

亚马逊花了很长时间,才认识到复制美国亚马逊模式在中国是不奏效的。

但是机会已经溜走,以手抚膺坐长叹又有什么用呢?

不过,亚马逊也并不是一家不思进取的企业。在电商市场看似“此路不通”的情境下,亚马逊以Kindle电子书阅读器打开了一条“书山之路”,又上线了“海外购”频道,以及Prime会员服务等等。

Kindle进入中国市场是在2013年,而仅仅三年后,中国就成了亚马逊这一电子阅读神器在全球销售的第一大市场,上演真实版“书中自有黄金屋”。

亚马逊副总裁刘书此前曾透露,相较于2013年,2018年Kindle中国用户总数增长91倍、月活跃用户数增长了69倍、付费用户数增长了12倍。

反观与天猫国际、网易考拉等跨境电商进行激烈竞争的“海外购”,亚马逊可以说是表现平平。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/53189.html