美国4S店为什么不敢坑人?也要从一个女人维权说起

作者:许超,头图来源:UNsplash

从美国的经验来看,坐引擎盖维权或许是我们的必经之路。

01

1979年的一天,由于与他人发生了碰撞,居住在加州圣地亚哥的教师Rosemary Shahan将其受损的帕萨特Dasher送到当地的经销商处修理。经销商笑脸相迎,答应迅速快速修复。

然而3个月后,文弱的诗歌老师发现她的车依然没有得到修复,经销商甚至没有预订修复所需要的零件。而当Shahan要求把车交给其他门店修理时,经销商蛮横地表示了拒绝。

一次简单的修复工作于是变成了长达5个月的街头游行维权:Shahan在经销商门前举着牌子游行抗议;而经销商的机械师则对她大吼大叫,用想象中的枪向她射击;警察被经销商叫来进行驱散活动,但在了解实情后,笑着告诉她不要放弃后离开。

(Rosemary Shahan)

在一旁围观的路人们则给予Shahan更大的同情,在后者抗议的间隙向她诉说着自己在汽车修理方面的“恐怖故事”。

02

路人们的同情和支持很大程度上反映了当时美国汽车市场的一个残酷现实——相对于花大价钱改进技术提高汽车的安全和质量,底特律的汽车厂商们更加关心利润及市场口味的快速变化。为了迎合市场,汽车厂商们在设计上追求时尚、速度,而把安全性抛在一边。

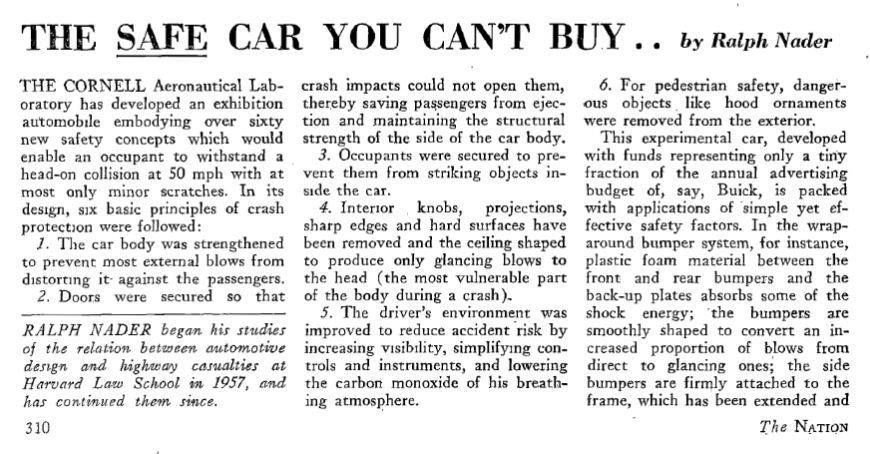

著名消费维权人士Ralph Nader(此公曾以独立参选人身份,四度参加总统选举,全部惨败)在其著名的维权文章系列文《买不到的安全车》中就一针见血的指出:

很显然,底特律(的制造商)在设计汽车时追求的是时尚、成本、性能和计算好的报废期,而不是安全——尽管每年有500万起车祸,有4万人因车祸身亡,11万人终身残疾,150万人受伤。

(《买不到的安全车》)

质量不佳导致人命事故?不要紧,交给强大的律师团就好。各大汽车公司雇佣了众多律师,专门应付消费者关于汽车质量问题的官司。掌握专业知识和拥有雄厚财力的汽车制造商,百般推卸自己的责任。

普通消费者由于精力与财力有限,买到了问题车即使打官司也得不到合理的赔偿。

这种恶性循环导致当时缺陷汽车在市场上层出不穷,而汽车生产厂商则对此熟视无睹。

福特Pinto的燃油系统缺陷就是恶性循环的典型代表:作为入门型汽车,Pinto拥有一项致命性的缺陷:若车尾受到撞击时,油箱加油颈可能会断开且插入油箱内,进而使燃油喷洒到车内并引起火灾事故。

(福特Pinto)

而福特公司在量产之时就知道缺陷的存在,却因为解决的方法会提高成本而放弃:完善燃油系统的安全性会增加每辆车11美元的成本,而增加让油箱免于破裂的防护垫更仅需1美元。

03

这些问题车也有了统一的代号——“柠檬车”。

“柠檬车”出自诺贝尔经济学奖获得者、加州大学伯克利分校George A. Akerlof教授(你或许对他的夫人更熟悉:前美联储主席耶伦)的1970年的论文《柠檬市场:质化的不确定性和市场机制》。

(George A. Akerlof夫妇)

在这篇发布之初曾被各种权威杂志多次拒稿,连作者都差一点丧失信心的文章中,Akerlof教授讨论了一个简单而深刻的道理:在信息不对称的情况下,市场交换到最后,或许不仅仅是资源错配,甚至连市场都会搞没有了。

而在作者重点讨论的二手汽车市场中,香甜的樱桃与水蜜桃用来譬喻车况优良的二手车,酸涩的柠檬来譬喻状况不佳的二手车商品。

Akerlof的研究指出:卖方以次充好,买方尽管不了解二手车的真实质量,却愿意以平均质量给出中等价格,这样,高于中等价格的上等车就会退出市场,接着是中上等车,演绎的最后结果是:市场到处充斥柠檬车,极端情况下一辆车都不能成交,最终成为破烂车的展览馆,市场瘫痪。

在文章发布后,“柠檬车”概念范围也开始逐步扩大,从问题二手车扩大至任何有问题的新车。

该理论成功预测了在法律救济手段缺失状况下美国汽车销售市场的混乱状况:美国消费者最终开始用脚投票,开始转向质量更好、耗油更低的日系车,底特律造车三巨头陷入巨额的亏损。

04

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/53559.html