佛罗伦萨或许会迟到,但绝不会缺席

上世纪五十到六十年代的很多时候,罗伯特·斯卡尔(Robert Scull)和埃塞尔·斯卡尔(Ethel Scull)夫妇二人在享受着旗下Super Operating Corporation出租车公司业务带来的财富同时,始终拥有着当时美国新富人群的共同焦虑:如何用手中财富,购买进入上流阶级的通行证。

作为一名高中辍学生,罗伯特没有名校校友身份。不过在纽约长大的他,从小就爱去大都会博物馆溜达。他与同样热爱艺术,并且是广告设计专业毕业的埃塞尔结婚之后,便成立了以自己名字命名的基金会,来购买当时还不出名的现代艺术家作品。

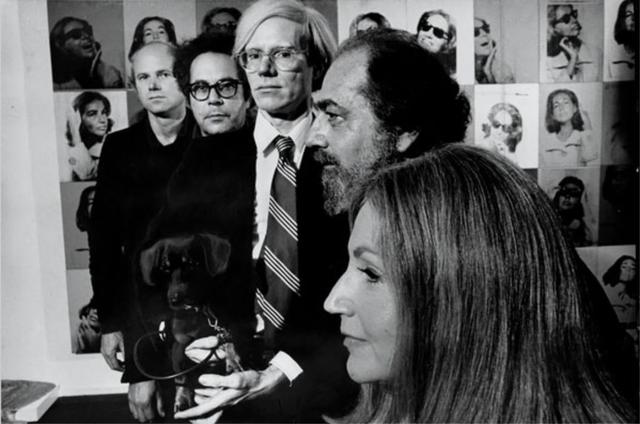

这些艺术家包括了后来名扬天下的安迪·沃霍尔以及劳森伯格等人。

1973年10月18日,他们在纽约的苏富比拍卖行举行拍卖会中,选出了其中50件进行拍卖,最终成交总金额达到220万美元,这对于当时的美国艺术界来说是一个天文数字。

而斯卡尔夫妇也在争议声中确立了自己的地位。时至今日,已经没有人记得他们的出租车事业,但The Scull Collection的标识存在于全美各个美术馆,他们也以收藏家的身份,跻身上流社会。

这是艺术与金钱、社会地位盘根错节关系的一个缩影。在漫长的历史中,艺术始终是贵族与新富、精英与大众之间的润滑剂。时代迭起兴衰,而艺术凝视着一切。

艺术魔力下的财富质量提升

在一个健康的社会中,“新兴富人”会随着财富和阶级流动而不断涌现。在西方财富的黄金年代,都有专门的词语来形容他们:比如一战后美国“New money”,大航海时代法语中的“Nouveau riche”,以及古罗马时期的“Novus homo”。

从古以来,这些新富阶级在有钱之后,都会致力于提升自己的财富质量,具体来说就是妥善地把钱花到位,来证明自己显赫的身份,同时又不失精致与礼节,将自己和土豪、暴发户区隔开来。

俄勒冈大学教授Val Burris在其著作《The Myth of Old Money Liberalism》中解释了这一现象,他认为,受教育程度较高,对社会地位也更有追求的有钱人,会塑造一个不重私利,关注公平、宽容与慈善,具有社会责任感的自身形象,以致力于跻身上流社会,发展和保护自己的财富。

而艺术在这些有志绅士之中,则起到了共同语言的作用,它对财富质量的提升有目共睹:眼光独到的艺术投资能够迅速打响自己的知名度的同时获利颇丰,参加知名艺术家的聚会能与名流谈笑风生,不同国籍、不同文化的绅士,也能够通过梵高的画作进行沟通。

极端一点的情况,如果普通人因缘际会掌握了富人这种超越语言的“腔调”,也可以空手套白狼,杀入有钱人的圈子。

《纽约杂志》曾刊载《安娜·德尔维是如何耍了纽约社交圈》一文,介绍了一位名为安娜·德尔维(Anna Delvey)的俄裔德国女孩,如何通过描绘自己在纽约开视觉艺术中心的梦想,和包括黄勖夫在内的诸多名流打成一片,跻身上流人群社交圈。

这位原名安娜·索罗金的女孩原本在一家柏林公关公司的时尚部门,以及巴黎的知名时尚杂志Purple做实习生。在这个过程中,她不仅掌握了艺术鉴赏知识,也通晓富人谈论艺术的腔调。

“你知道吗?这个世界上的钱是无限的,但真正的聪明人非常有限。”

安娜对记者这么说。她揭示的事实是:或许富有的机会,以及新的富人会不断出现。但他们中能够通过高质量财富窄门的人凤毛麟角,而艺术是通往这道窄门的不二途径。

这是富人圈子里的马太效应。一份来自第二届欧洲艺术基金会(European Fine Art Foundation, TEFAF)的报告曾得出结论:艺术市场里,富人将会变得更加富裕。位于金字塔尖的那群富人与其他富人之间的距离可能比想象的更为明显。

而哪个富人又不想更进一步,朝着金字塔尖迈进呢?

被富人追逐的艺术区

最终,富人都会看见那个马太效应,而用各种方式追逐艺术,最简单的方式就是——住到艺术区里去。

艺术区的起源,通常都是由艺术家因为各种机缘聚到一处,解放思想创作出不同风格作品,之后艺术经纪人开始来此寻觅机会,各式画廊开了起来,商业的繁荣又进而带动更多艺术家入驻,良性循环。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/55089.html