清华的年轻人,上山下乡拍出《大河唱》

这群年轻人还没意识到,他们身上的基因,正在一点一点被这条大河两岸的文化改变。

作者 |周矗

编辑 | 铁林

“姨,咱能不能别再吃荞麦面条了?”

杨植淳端着碗,又努力咽下了一溜红面汤中的荞麦面,这已经是他这周连续吃的第七顿荞麦面了。即使他努力想把这碗面咽下去,但那又粗又硬的口感总是会提醒他,他再也吃不下去了。

2015年,他和几位年轻的纪录片人兵分三路,在黄河沿岸的几个村子里住了两年,跟拍了几位民间艺人的生活。他们给这部片子起了一个特别的名字,叫《大河唱》,意为一条大河在唱歌。

图片来源:《大河唱》微信公众号

没想到,这也成了他们自己的“变形记”。嚼着当地最家常的荞麦面,睡着村里烧炉火的土炕,一周跑县里洗一次澡……两年下来,杨植淳从一个“倍儿有面”的北京小伙,变成了村里勤快的西北小哥。

他们热衷于蹲在乡村,把摄像机埋进土里。

(一)

《大河唱》的主角之一,是著名民族摇滚音乐人苏阳。2006年,他用一首《贤良》把西北民间音乐“花儿”用当代的流行音乐元素唱了出来,创造了一门独特的民族音乐语言。

苏阳最擅长的,就是把民族音乐的"本质"提炼出来以后,“翻译”成流行音乐,用现代观众喜欢的模式唱出来。

2015年,《大圣归来》的出品方找到了苏阳。作为一部“全年龄向动画电影”,《大圣归来》非常需要一个“翻译”,让观众知道,孙悟空这个“IP”形象也是适合成人看的。

“我这个官儿大无边,下管地,上管天,天上地上我都管。” 苏阳和乐队用一首《官封弼马温》,不但把一个二次元的“孙悟空”唱进了音乐节,还把孙悟空唱成了一个有反叛精神、有血有肉的当代少年,让《大圣归来》一下子“出了圈”。

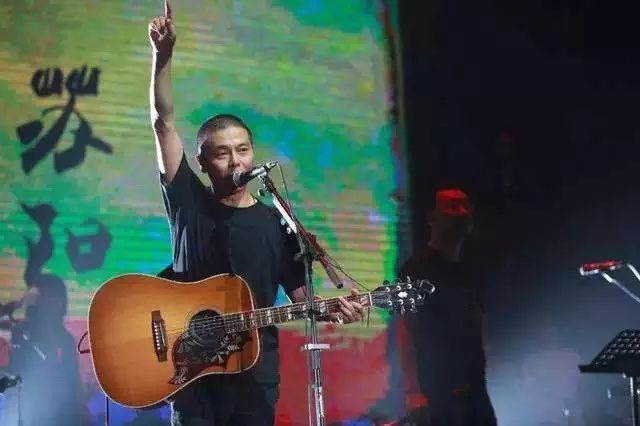

苏阳

图片来源:《大河唱》微信公众号

除了唱歌,苏阳还喜欢画画。他喜欢画些西北的婆姨、听戏的票友,画得还挺不赖。

他从小长在黄河边,这些灵感就来源于他早年在西北认识的民间艺人。在他们当中,有唱花儿的,唱秦腔的,说书的,唱皮影戏的。只要在西北有演出,他就会拎着牛奶和酒,找他们一起唱唱民歌,喝喝小酒。

为了让这些民间艺术跟着他一起走出去,他索性成立了一个叫“黄河今流”的艺术计划,只做西北人的艺术。

做着做着,他突然冒出个想法,把这个过程拍成纪录片会不会很有意义?他找到了《大圣归来》里一起合作过的老伙伴——天空之城影业创始人路伟,马灯电影总制片人包晓更,还有一直从事原创纪录片的清华大学教授雷建军。

“黄河是我们的母亲河,我们文化是在这儿发源的,我们的宇宙观、价值观,对世界最初的认识全部是在这建立的。”包晓更觉得这个想法好极了,中国的孙悟空能做成IP,那么母亲河为什么不能呢?

图片来源:《大河唱》微信公众号

这时的杨植淳还在清华大学读研三。已经独立拍过几部小纪录片的他,正渴望体验一把进组的感觉。

雷建军是他研究生的导师。一次,雷建军在导师办公室里问他,现在有个关于黄河民间艺术的片子,你感不感兴趣。

“大项目”“民间音乐”“纪录片”,这几个关键词都挑拨着他脑海中兴奋的神经,杨植淳一口答应了下来。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/61311.html