今日头条是小偷吗?

6月20日,北京市海淀区人民法院审理了“ 今日头条被指侵犯个人隐私”一案。据现场报道,今日头条方提出:虽然通讯录中包含有个人姓名、电话等信息,但这些并非原告本人的信息,而是其社会网络成员的信息,故该等信息不属于原告的“隐私信息”。

此言一出,立刻引起了轩然大波。不少用户纷纷要求张一鸣向全网公布自己的个人通讯录。很明显,在事关隐私的重大新闻上,用户对互联网企业的抵抗是写在骨子里的。无论是国内的BAT还是国外的Google、facebook,无一没有面临过用户针对隐私的质疑。

头条账号6月20日晚则发出澄清称:“今日头条绝对不认可“通讯录不属于用户隐私”的说法。律师答辩意见的观点需要结合完整的上下文和诉辩双方观点来理解。”

随后有人收到微博私信,表示“头条称通讯录不属于个人隐私”为不实信息,律师已作出公正,请博主删除不实微博。

别急着骂头条,还是先看看到底是怎么回事吧。

所以有没有偷通讯录?

事情的起因是:原告刘先生在2018年1月29日更换手机之后发现,即使拒绝提供通讯录权限,今日头条App依然可以为其推荐自己旧手机上的通讯录好友。刘先生由此认为,今日头条储存了他的通讯录信息,严重侵犯了自己的隐私权。违反了信息收集的合理必要原则。要求今日头条立即停止侵权行为,赔礼道歉并支付给刘先生精神赔偿金1元钱。

这让事情看起来有些复杂,并不是单纯大众理解的“今日头条未经用户允许上传通讯录”这样粗暴的隐私泄露事件。

双方争论的重点在于:今日头条是否有权在第二次拒绝授权之后,继续使用刘先生曾经授权过的通讯录。

在接下来的在庭审中,今日头条承认了曾将刘先生的通讯录上传至服务器,因为刘先生曾经有过通讯录授权,而头条认为上传服务器是必要操作。虽然刘先生在换了新手机之后没有再度授权,但这并不会影响曾经上传通讯录之后提供个性化服务。

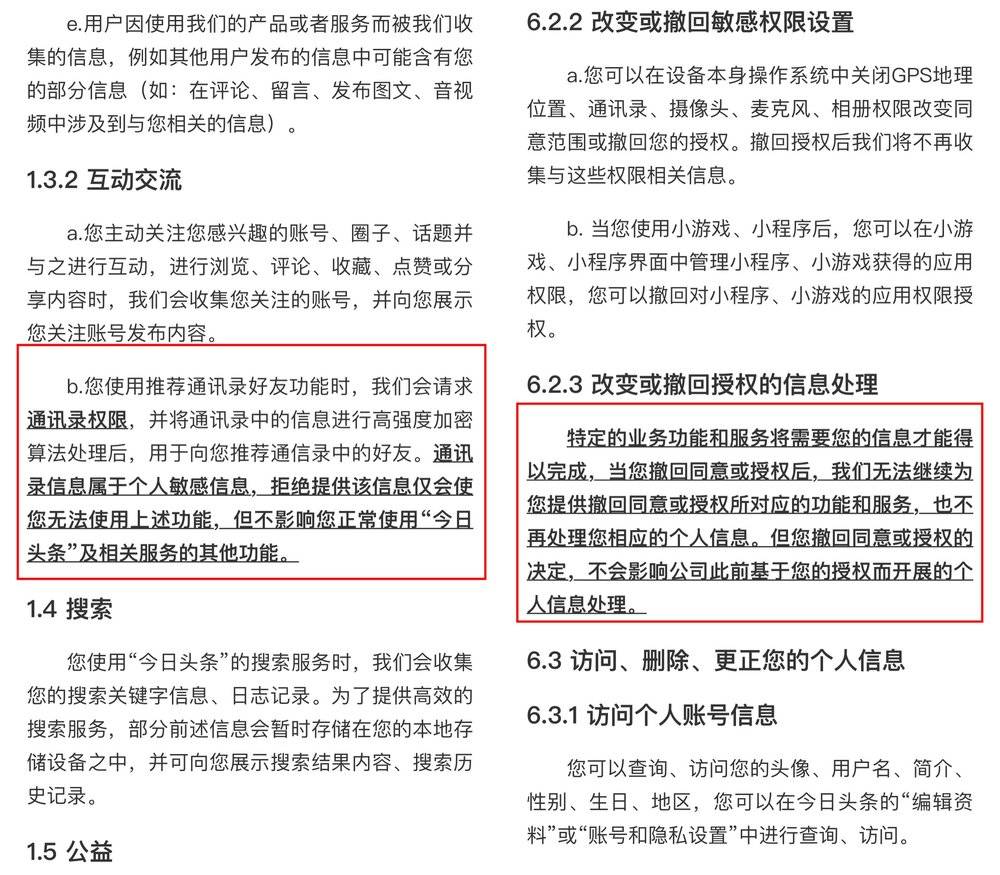

我们可以看一下今日头条最新版(更新日期2019年05月21日)的隐私政策中对通讯录隐私的描述。

根据隐私政策,今日头条会在获得用户许可之后,将通讯录中的信息“进行高强度加密算法处理”后,用于好友推荐;当用户撤回授权时,并不会影响“此前基于授权而开展的个人信息处理”。

具体的政策和告知义务方面或许还有争论,但根据原告描述,今日头条实际所做的似乎没有超出自己的承诺范围,至少表面上没有。

刘先生提到:他曾尝试通过第二个手机的空白通讯录覆盖头条保存的旧通讯录。虽然今日头条的App没获取到刘先生新的联系人,但依然可以基于曾经的通讯录对刘先生进行好友推荐。今日头条保存、使用的用户隐私是否应该有时间限制,成为他担心的主要问题。

一位法律朋友表示:“隐私或者个人信息目前法律法规还没有进行明确的范围界定。虽然《个人信息保护法》在立法规划内,但还没有实际出台,所以目前应该还属于主观认定的范畴。”

2017年最高法和最高检联合发出过一个司法解释,其中对“公民个人信息”的定义是:

以电子或其他方式记录的,能够单独或与其他信息结合起来识别特定自然人身份或反映特定自然人活动情况的各种信息。包括姓名、身份证号码、通讯方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。

以上定义主要针对侵犯公民个人信息的刑事案件,民事领域目前还没有明确规定——民法总则只表述了“要保护公民的个人信息”,没有明确具体范围。所以本案法官应该主要依据社会的一般价值判断,来对本案中的信息是否属于个人信息或隐私进行判定。

这位法律朋友还表示:这个隐私政策还是有问题的,在获得隐私之后,用户是否有机会撤回自己的授权;所谓“高强度加密算法”从字面上来看根本不知道是什么,也没有进行详细说明;隐私协议的内容也是互联网公司单方面制定的,用户几乎没有什么选择空间,违反公平合理的原则。

“不过现在的App都是这样的,在这方面本身就缺乏合理性,只是现在没有人去计较这些东西。”

那句“通讯录不是隐私”是怎么来的?

引起讨论的话题“通讯录不属于个人隐私”,则更像是辨方的律师为了辩护所提出的出格言论。

我们再来看一下头条昨晚发出的声明:

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/66213.html