现实照耀科幻

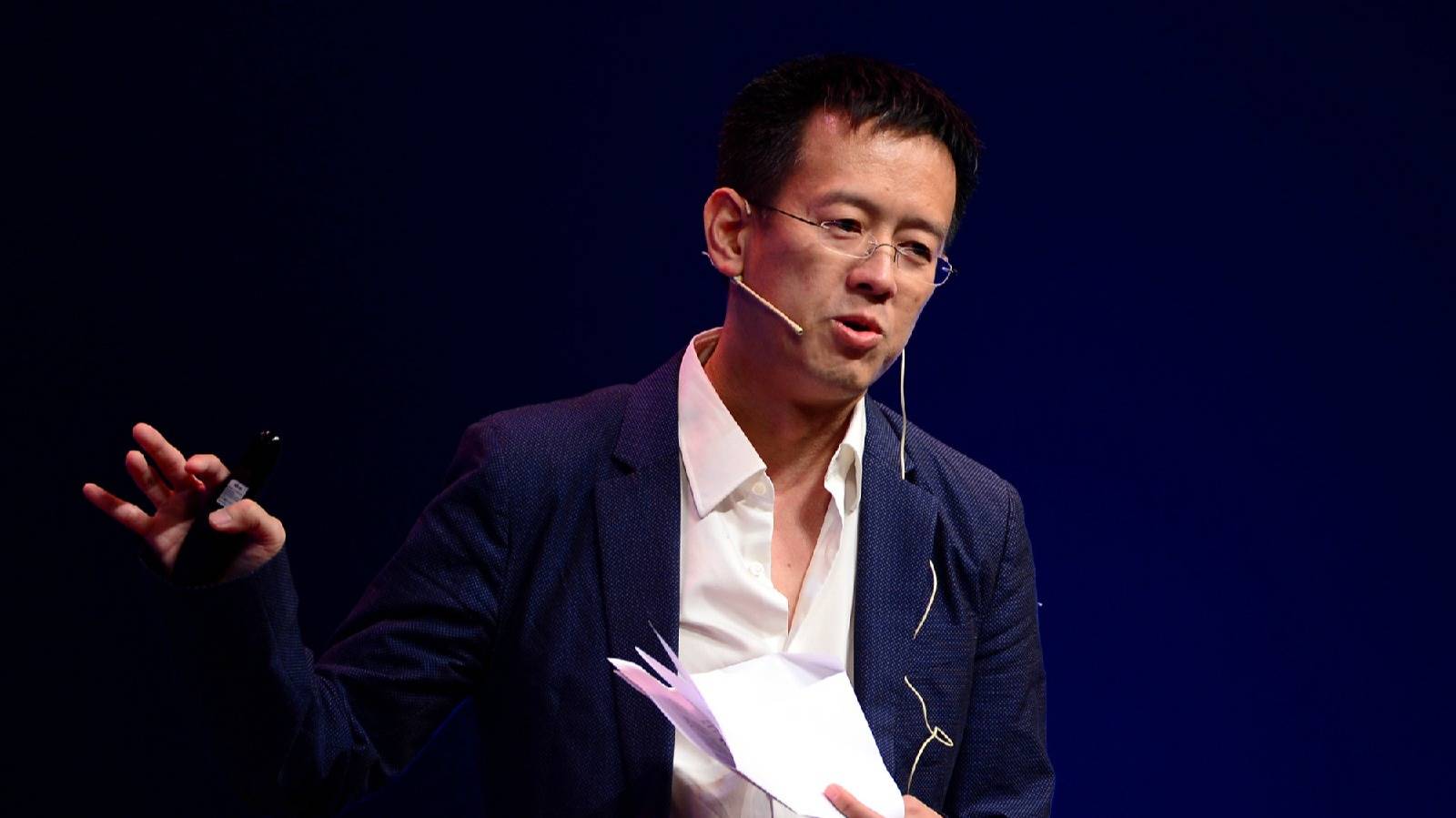

虎嗅注:这是虎嗅“新科幻”系列策划的第二篇文章。在本文中,你将读到:一位忧心忡忡的科幻作家,如何从现实中汲取灵感;一位新华社的新闻工作者,可以在工作之余透过纸笔折射出什么样的现实?以及,在这位作家的眼中,究竟什么样的环境下才能诞生科幻?头图摄影师:音量

虎嗅原创组作品

作者丨六九的小号

韩松双手扶着传达室的窗框,微微弓背、身体前倾,重复着自己的名字:

“韩松,对外部的韩松。”

在新华社沉默的大门面前,他的背影有些拘谨,与其说在这里工作,更像是在门口罚站。

韩松个头不高,常穿运动衣和牛仔裤。参加活动被人认出的时候,总是害羞地笑笑,有些抱歉地点点头,小心回答别人的提问。

作为国内最有名的科幻作家之一,读者将他与刘慈欣、王晋康、何夕并列为中国科幻界的“何慈康松”四大天王。1997年美国《新闻周刊》采访,评价韩松“白天忙于新华社的新闻工作,晚上写着阴郁诡异的故事。”

小姬现在还会回忆起,在新华社对外部的新生交流会上,台上一位叫韩松的领导把自己藏在一个黑色的笔记本电脑后面,用很低沉的声音告诉大家:“做记者,最重要的就是要有发现力。”他的声音渐渐低不可闻,令人昏昏欲睡,小姬却非常精神,把这些话都记了下来。

“小姬”名叫姬少亭,这位80后姑娘也是个地道的科幻迷。她对虎嗅回忆说,当时只是觉得这个名字好熟悉,该不会就是“那个”韩松吧?

后来她才知道,那位低调的领导真的是科幻作家韩松。

既忧且惧的灵感

重庆地貌高低不平,岩体出露。渝水在朝天门汇入长江,聚集的水汽久久不散,城市超过三分之一时间云雾氤氲。雾雨高楼一相逢,韩松就出生在这样山水云的环境中。拜此所赐,他笔下的故事也如同蒙上了一层薄雾,只有似是而非的感觉和背后无穷的意指搭建而成的文字迷宫。

比如,他笔下的水泊梁山是这副模样:梁山被一片大水围困着,湖面越来越大,鱼却越来越少。山上面临粮荒,大家对自己的处境噤若寒蝉,有人跟宋江提到诏安的事情,宋江直接昏厥了过去。阮小七偷溜出去,发现梁山的外面还有第二个梁山、第三个梁山、梁山之外还是梁山,世界之外还是世界——可那朝廷在哪呢?

刘慈欣的评论一针见血[1]:韩松的作品属于三维科幻。

“我无法解读韩松的作品,真正有深度的文学作品都是无法解读的,但我们都能感觉到许多许多。小说是感觉的文学,真能给人感觉的科幻小说不多,韩松的小说属于此类。”

刘慈欣和韩松,二位几乎可以看作科幻创作的两个极端:如果说刘慈欣代表了“宏大、浪漫的技术歌剧”,那韩松笔下往往是“衣食住行中的社会人性”。

2012年7月,他俩一道去参加中央电视台录《小崔说事》[2],聊到大刘曾就职的娘子关电厂已经不在了。崔永元拿韩松逗闷子:“新华社还在?”韩松不好意思地笑笑:“新华社应该会存在到连科幻都想象不到的未来吧……”谈到世界末日,他顺便打趣,“世界末日并不是你想的那样,都是小行星撞地球什么的,它也有可能是整夜无法合眼,看着天花板,等天亮。”

崔永元“抗议”道:“科幻作家不带人身攻击的!”

小姬记得,有一次韩松跟她开玩笑:“以后你在新华社就跑‘科幻口’。”其实在整个新华社,科幻爱好者就他们俩人,科幻新闻可以被忽略不计。小姬不时凭兴趣去做一些科幻的报道,韩松都默默支持,还把她介绍给《科幻世界》主编姚海军。也是在那时她认识了刘慈欣,后来离开新华社以后,小姬公司的很多业务都和刘慈欣深度关联。

作为对外部的副主任,韩松管理着一个320人的团队。早上5点出门,每天看稿子到很晚。去过他办公室的人都曾担心过,桌子旁边的那摞书有一天会塌下来。繁忙的工作挤压了写作时间,对他而言,最常见的写作场景是:上班路上、高铁上、出差的飞机上。

“早上坐地铁,有想法就掏出来写在手机上。”

他曾写到自己第一次坐地铁的情景:1989年春天,韩松第一次来到北京。刚上地铁,就被后面的人群挤到了对侧车门,纸一样扁扁地紧紧贴着,他感到有些不安:“都是些什么人啊,发生了什么事啊?”

定居北京后,同样的事日复一日地重复下去。后来他以自己乘坐的交通工具创作了“轨道交通三部曲”:《地铁》《高铁》《轨道》。没有写一本《飞机》,是因为他害怕坐飞机。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/68641.html