人人都爱花木兰?

文|无锈钵

7月8日凌晨,迪士尼筹备了数年的真人电影《花木兰》,终于又有了新进展。

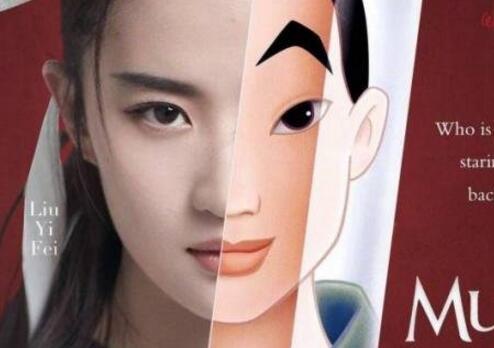

连同着预告一起发布的,还有首张中、英文的海报。饰演者刘亦菲一袭红衣黑发,目若秋水。截至目前,花木兰电影相关话题在微博上已经狂揽9.7亿的阅读量,并收获各类讨论75万余条。

与此同时,影片中力求真实还原的福建土楼和花黄妆容也引起了众多国内网友的不适。不少人都纷纷吐槽称,能把刘亦菲扮成这么丑实属不易。

影片之外,延伸开去的审美、IP、价值等各个层面的探讨还在继续,而对于电影的出品方迪斯尼来说,这次堪称大胆的创新背后所折射出的现状,仍旧值得深思。

毕竟,历经漫长岁月磨砺而成的东西方文化,彼此之间的差异,仍然不是简单的一场元素融合所能弥补的。

01

做为中国女性形象为数不多的代表之一,花木兰替父从军的故事一直以来都是民间文化所遗留下的明珠,早在南北朝时期,便有了流传后世的诗篇《木兰辞》。

时至今日,伴随着教材的刊载和音像作品的不断翻拍,一代代国人心目中,“花木兰”这三个字的背后所象征的IP价值,恐怕只有同属民间传说瑰宝的《宝莲灯》和《西游记》才能堪堪匹敌。

与此同时,花木兰的形象也远渡重洋,作为那个年代为数不多的中国元素,经历着世人的观摩和审视。

1998年,迪士尼首次拍摄的动画电影《花木兰》甫一出世,随即掀起了一阵世界范围的“木兰热”,7.6分的IMDB评分和86%的烂番茄新鲜度保送着这部电影一举拿下了当年的奥斯卡和金球奖两项提名,而高达3.04亿美元的票房也在世界电影史上留下了浓墨重彩的一笔。

影片之外,迪士尼对于花木兰的偏爱仍未就此终结,他们先是在2004年为其拍摄了第二部影片《花木兰2》,又在去年《无敌破坏王2》的海报里为其重制了更为现代的装束,这一红球鞋、龙外套的东方少女形象,时隔14年再度引爆了美国人的讨论热潮,所有人都异口同声的表示着欣赏。

美国知名的社交媒体Tumblr上,甚至还一度兴起了为木兰创作同人图的潮流。

而伴随着此次真人电影《花木兰》的上线,足足2.9亿美元的预算更是创下了好莱坞有史以来投资以中国为背景的作品中,最为昂贵的新纪录。

如今,作为迪士尼唯一的“中国公主”,花木兰在好莱坞可以说是集万千宠爱于一身,隐隐间,风头甚至还有盖过功夫熊猫,成为中国文化第一IP的倾向。

与此同时,伴随着西方文化中花木兰元素的日益火热,另一个问题也随之而来:

为什么差异如此之大的东西方文化,会同时对这位东方女孩如此青眼有加?

02

细究中美之间关于“木兰故事”的表现侧重后,不难发现,火遍全球的背景之下,东西方文化所钟爱的,其实并不是同一个花木兰。

国人潜意识里的花木兰形象,是与《木兰辞》的描绘分不开的。从“愿为市鞍马,从此替爷征”和“朔气传金柝,寒光照铁衣”这两句,不难看出,东方文化体系下的花木兰,最为人称颂的品质,其实是在于对“孝”和“忠”这两种儒家文化的实践上。

与此同时,诗中开头第一句也已经表明了木兰的身份,“唧唧复唧唧,木兰当户织”,言语之间,一个贤良淑德的古代模范女性形象跃然纸上。

可以说,中国文化下的花木兰形象,是对于那个时代美好品质的一种杂糅,尽管诗篇中刻意强调了她女性的身份,但这种田园风格和边塞笔法的融合,所创造的,其实是一个同时包含着女性所推崇的贤淑美德和男性所推崇的忠孝美德相结合的“完美人格”。

从社会属性上来讲,这样的完美人格是有性别的,然而从文化属性上来讲,花木兰其实是一种完全中性的形象,她所代表的,是古人所不可能达到的一种两性之间最高的道德标准。

如果说,东方文化所推崇的花木兰是“贤”、“淑”、“忠”、“孝”的化身,那么,在欧美文化体系下“改良”后的花木兰,无疑和这些品质都没有太大的关联。

西方电影里所展现的花木兰,本质上是一种兼具着“美丽”和“勇敢”价值的新女性形象。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/69220.html