“坤伦大战”无赢家,“以恶制恶”难解“唯数据论”

文|东方亦落

近日,周杰伦与蔡徐坤两家粉丝的“流量大战”成为了微博的大热门。起因是某网友在豆瓣发帖质疑周杰伦。

且不论发布此帖的是单纯的无知者还是想“搞事儿”的别有用心之人,总之它成了引发“流量大战”的“萨拉热窝事件”,一场周杰伦与蔡徐坤粉丝的流量大战就此爆发。一群周杰伦的“中老年粉丝”一改平日的佛系做派,在缺乏打榜经验的情况下,于7月21日凌晨成功将“周杰伦”超话送上微博排行榜首位,力压稳居第一的流量明星蔡徐坤。

这场“大战”虽只持续了短短一周的时间,但过程却相当热闹,诸多大V明星参与其中,“人民日报”官微也就此事发了微评,还有人认为这是在“带节奏”,对微博表示不满......这场“混战”以周杰伦方“胜出”告一段落,但其背后反映出的由“唯数据论”产生的问题,却还远未随这场大战的结束而终止。那么“唯数据论”何以大行其道?它造成了怎样的“恶果”?如果想要遏制它继续蔓延,又该做出哪些努力呢?

一、“唯数据论”招致不满,“刷榜大战”本质上是价值观的“对峙”

数据是什么?放在十多年前,数据就只是数据,其主要作用是反映某产品的销售量、营业额、受关注度等客观情况。今天,数据的功能依然没变,但其重要性却令人瞠目结舌,尤其是在“饭圈”,这种风气最为严重。

在数据还不是一切的时代,买张专辑、贴纸或海报就是“追星”,要是能花个千八百去看场演唱会就是“核心粉”了。现在要去追那些当红流量,你得每天像上学或上班打卡那样准时地去投票、刷榜,买爱豆代言的产品,四处跟人安利爱豆,这叫“做数据”。还得加入“后援会”,有组织地做这些事,更有甚者,“组织”还会要求粉丝的社交账号只能发与爱豆有关的消息,而粉丝内部也会分什么“唯粉”、“CP粉”,总之种类众多,内部有可能分裂成“小团体”......

听起来相当复杂对吧?那么问题来了,为什么我们当年追星的时候就没这么多所谓的“规矩”,而现在的粉丝追星却需要搞出如此多的花样呢?这与娱乐行业运营模式的转变是分不开的。

过去的明星们,普遍是通过作品出名的。因为作品好,才有可能在制作公司或电视台获得推广的机会,通过这些途径才有可能得到大众的认可。而在完成了这一系列步骤之后,才有可能开始盈利。

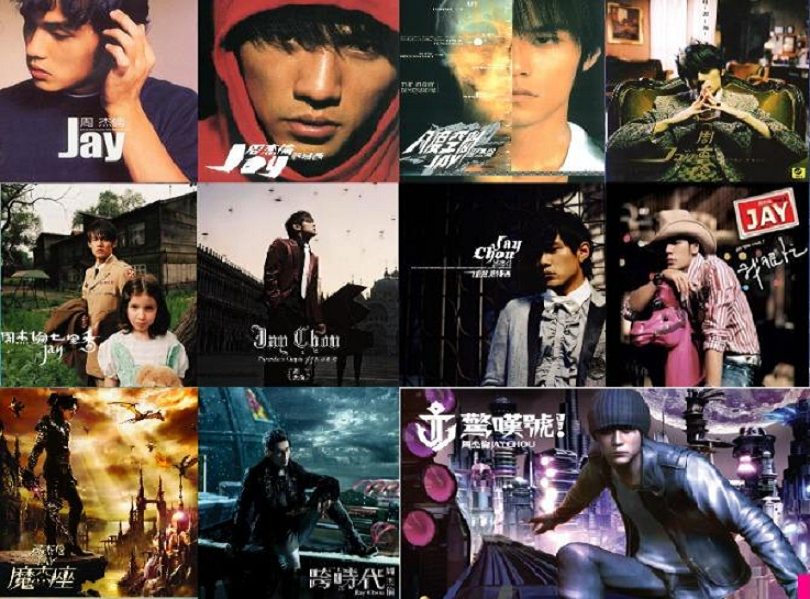

对于那个时代的明星而言,业务能力是重要因素。例如周杰伦,虽然当年也曾被主流批评,但周杰伦本身的实力很强,之后他也不断用不同风格的优质作品证明了这一点,慢慢地就被越来越多的人接纳,最终成为华语乐坛的一代传奇。

在这个过程中,出现了一种现象,就是当某位明星的名气达到一定的高度之后,其作品方面的盈利不及名气方面的盈利。周杰伦在声名大振之后,做代言和参加综艺的获利比出专辑更多。

这种现象反映的“规律”是,只要名气足够,盈利与作品的关联性不大。但在此前作品为重的时代,关于靠名气挣钱尚未形成一种产业,从业者也无从判断大众的喜好。而不过分去迎合大众,实打实地通过才华获得名声的明星们,拥有更多话语权,资本对他们也不好掌控。

然而任何时代、任何行业在利益的驱动下都会出现“投机取巧”的人。这些人开始琢磨如何只凭人气而不靠作品也可以挣钱的法子。因为在这种商业逻辑下,不必费心费力地去寻找人才,毕竟“伯乐”和“千里马”都不常有,在这个浮躁的时代更是稀缺。此外没有实力的明星,人气就成了唯一,人气要靠资本捧,资本对明星的掌控力就大幅提升。

这种“人气为王”的商业逻辑的普及,就是娱乐圈“唯流量论”大行其道的根本原因。当下的“小花”、“小鲜肉”不卖作品,而是卖人设,也就产生了“你知道他有多努力吗”这类的言论。

虽然这种模式省事了很多,但在营销环节需要更费心。例如你想向别人推荐周杰伦,那你只需要让对方听他的歌就可以了。但你要是向别人推荐一个小花或者小鲜肉,你得让对方看微博排名、看综艺节目、将其拉入粉丝团,这样你才能让对方了解这个明星,或者说这个“人设”的“魅力”,才有可能使对方“入坑”。

可能你会问,搞这些东西有什么用?然而这就是现实,正是这些看似“无用”的东西让流量们红得发紫,演出代言综艺接到手软。尽管这些数据只是粉丝们“刷”出来的,并不能反映明星的真实水平,可粉丝们对此深信不疑,这种风气甚至已经蔓延开来,影响了更多人的价值观,也就有了“周杰伦数据不好,演唱会票价为何还那么高”的疑问。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/72028.html