碧桂园半年总收入超2000亿,一二线城市拿地项目占46%,发力多元化

碧桂园试图让外界更了解自己,这家成立了27年的企业在重新定义自己。

今年年初,在碧桂园集团年会上,杨国强在两个多少小时的讲话中提到了现代农业和机器人,并向集团所有员工分享了《碧桂园是什么》。问题的答案是“高科技综合性企业”,没有“地产”相关字眼。

在外界看来,碧桂园成为行业老大已经两年,这家企业经历了风光时刻,也承受过质疑。碧桂园上一次的关键发展时刻是在2013年。据财报显示,彼时,碧桂园的销售额从2012年的476亿蹿升至1060亿。随后才冲破3000亿、5000亿。如今,碧桂园的一举一动都或多或少影响着行业发展,它早已从广东顺德北滘镇走向房地产历史舞台的中间区域。

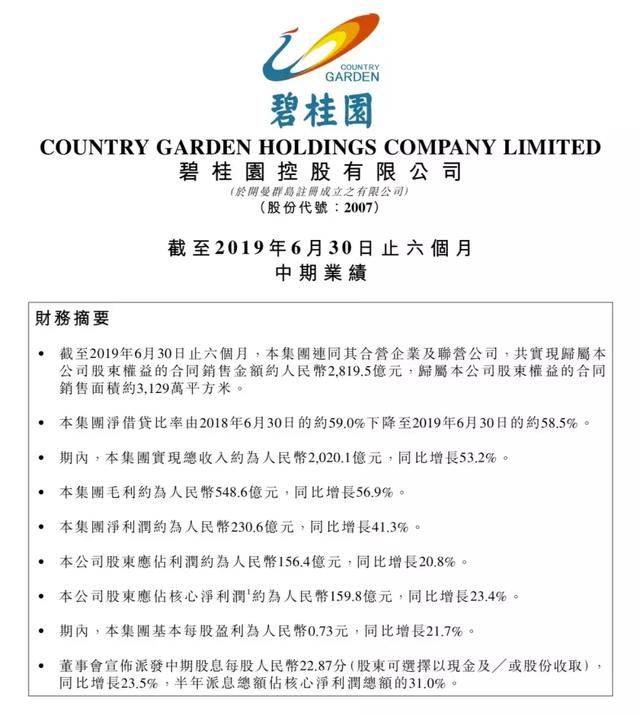

关于碧桂园的最新消息是今年上半年的业绩。8月22日,碧桂园发布中报,上半年碧桂园实现权益合同销售额约2819.5亿元,权益销售面积约3129万平方米,报告期内,实现总收入约为2020.1亿元,同比增长53.2%;毛利约为548.6亿元,同比增长56.9%;净利润约为230.6亿元,同比增长41.3%。

据第三方统计机构克而瑞数据显示,2019年上半年碧桂园权益销售额和全口径销售金额均位居行业第一。

在2019年中期业绩报告中,包括穆迪、摩根士丹利、中银国际在内的国际信用评级机构和金融服务投资机构,均给予碧桂园“买入”和增持评级。

但投资机构对中国的房地产市场和企业并非没有顾虑。中银国际表示,鉴于中国房地产市场的复苏,以及近期股价的回落,他们对中国的房地产行业持“谨慎乐观”的态度。

诚然,在贸易战和宏观经济环境的双重影响下,中国房地产市场的调控未见松弛。特别是进入4月,住建部、银保监会及央行就房地产融资和信托资金频繁发声,房企在资金面上进一步承压。

不过,中银国际表示,龙头及高成长房企2018~2020年业绩锁定性较强,基本面坚实,快回款、高周转、融资渠道多元化的优势推升行业集中度,价值低估待修复。

从业绩来看,地产仍是碧桂园的主要营收来源,也是三大重点业态之一。另外两大重点业态是机器人、现代农业。

一个固有印象是,业内普遍认为碧桂园是因为“踩准了三四线城市棚改的发展时机”才大获成功。然而,当前行业的波动,似乎并没有动摇这家市值超过2012亿港元房企的步调。碧桂园在思考着如何重塑另一个碧桂园。从开发商到高科技综合性公司,碧桂园试图打破的不仅是自己,还有房地产的行业壁垒。

布局广泛,土储丰富

土地是开发商最重要的生产资料,是进行房地产开发所必备的物质条件。土地储备的总量、结构、成本等因素,往往关乎着一家企业的销售去化能力和盈利水平。很多时候,如果房企一不小心囤错了地,便失去了发展机会。

一位接近碧桂园的业内人士曾对AI财经社表示,“碧桂园并不是像万科那样由下至上的发展方式,也不像恒大自上而下,它更像一种结合的发展方式。但是在布局三四线的事情上是杨国强预判的,现在来看,杨国强做对了。”

2015年,国内经济面临下行压力,国际美联储加息。在此情形下,截至2015年11月,中国人民银行连续7次宣布降准降息,谋求增长的中国开始拉动房地产去库存,进行老城区改造。

2015年6月,国务院出台了《关于进一步做好城镇棚户区建设有关工作的意见》,将棚改的补偿模式由实物货币安置调整为货币化安置优先,制造了一轮居住需求。

三四线的土地成就了碧桂园,2016年前后,凭借棚改红利,碧桂园的销售额和企业规模呈指数级增长,并且在2017年首次超越万科、恒大,登上房企第一名的宝座。不过从2018年下半年开始,棚改货币化的政策力度逐步消退,大部分三四线的土地被认为再无投资价值。

近日,孙宏斌在融创中国的中期业绩会上坦言,房地产宏观调控对三四线城市的影响比较大。

从碧桂园的土储数据上看,这家企业目前仍以三四线城市为主力军。据观点地产新媒体报道,上半年,在碧桂园内地的权益销售中,三四线销售占比61%,一二线销售占比39%。这让业内对其可持续增长力提出质疑。

不过有熟悉碧桂园的人士称,从2015年起,碧桂园已经开始有意识地逐步加大一二线及周边城市的布局力度。从今年上半年的新增拿地权益金额中看,三四线城市项目占权益总土地的54%,一二线城市项目的比例也已经达到46%。

当业内还在关注一二线和三四线的旧有争执时,碧桂园已将新机遇锁定在粤港澳大湾区。这也被开发商视为下一个竞争战场。碧桂园的内部资料显示,2019年上半年,在国内权益合同销售前10位的城市中,有一半来自粤港澳大湾区。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/78708.html