互联网外衣下的“二房东”,Wework凭什么值470亿美金?

天下网商记者 李丹

编辑 | 杜博奇

一个工作日的早上,记者探访了杭州某Wework的共享办公空间。

偌大的共享办公区域冷冷清清,可以容纳30余人的空间,只有一个人在埋头工作。

这样的情形并不意外:Wework在中国还不太知名。

不过它早已名声在外。这个共享办公行业的翘楚,业务遍布29个国家,111个城市,运营528处共享办公空间。38%的全球财富500强公司是它的客户。

Wework是共享办公空间模式的始创者,成立于2010年。它在今年8月公开了招股书,正式启动上市程序,最多融资10亿美元。虽然没有确定募集金额,不过有个普遍的共识是,Wework的融资额仅次于优步,很可能是今年美股的第二大规模IPO。

Wework的扩张史

2010年,Neumann和McKelvey在纽约创办了Wework。

两个人都对社区建设和设计感兴趣,先是创办了Green Desk,一块说服他们的房东把一处空置房产分成半公用的办公室,然后出租出去,大获成功。

随后,两个人卖掉股份,拿着1500万美元的融资,又创办了Wework。

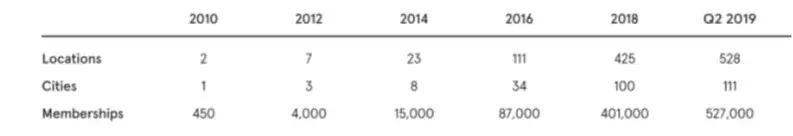

2010年,Wework管理的房产还只有2处。到了2014年,它在8个城市有了23个据点。2015年开始,Wework像坐上了火箭,运营的办公空间从55处升到现在的500多处。

最开始,Wework的客户是自由职业者和小公司居多。它的成功,在于通过运营发挥出了闲置房产的价值。

2008年金融危机后,美国房租下跌,Wework得以用低成本租下了不少办公区。随着美国经济复苏,公司对办公空间的需求变多,Wework得以迅速扩张。

现在,Wework俨然变成了二房东中的巨头,38%的500强公司都是它的客户。它的很多办公空间都位于租金昂贵的繁华地段。

目前,Wework的估值达470亿美元,约合人民币3366亿元,和优步522亿美元的市值接近。

创始人Neumann也把Wework比成优步,他曾说“我们需要楼,就和优步需要车一样。”

Wework有传统的一面,也有颠覆传统租赁模式的一面。一方面,Wework把办公室租下,再装修,分割成不同大小的空间,出租给客户,像“二房东”。因为要支付高额的租金,和优步相比,它的模式更“重”。

另一方面,它用App连接一切,用户可以在App里预定办公室,分享信息和想法,互通资源,促成合作。它也有和优步一样科技的一面。

连年亏损,Wework凭什么顶十个IWG?

在国外,共享办公领域已经有了一家上市公司——在伦敦证交所挂牌的International Workplace Group(IWG)。

IWG已经盈利,Wework连年亏损,但其估值却是IWG的十倍多。

截至9月3日,IWG的市值是37亿英镑,约合人民币321亿元。而Wework的估值达470亿美元,约合人民币3370亿元。

Wework的营收增速确实更快,但不管从营收还是业务规模看,两家公司估值的巨大差距都令人费解。

从营收看,2018年,IWG的营收为25.4亿英镑,约合人民币220亿元,Wework则只有18.2亿美元,约合人民币130亿元。IWG还比Wework高出90亿元。

从业务规模看,IWG遍布110多个国家,在1000个城市拥有3100处办公空间,也比Wework大。

招股书显示,2016-2018年,Wework的营收是4.4亿美元、8.9亿美元和18.2亿美元,每年维持翻倍的增长。但它的代价是巨额亏损,这三年分别亏损4.3亿美元、8.8亿美元和16.1亿美元。可以说每年收多少钱,就亏多少钱。2019年前半年,其亏损额已达6.9亿美元。三年半的时间,Wework已经亏了36.1亿美元,约合259亿元。

Wework走的正是优步那样大量烧钱,然后上市融资,继续烧钱的老路。

可惜的是,三年半来,Wework烧了近260亿元,还没有撼动竞争对手——IWG近3年的营收一直在增长。

事实上,Wework有的只是一个科技公司的概念,不管它怎么强调自己是一个提供服务的平台,它租下房产再收租金的重资产模式,还是和轻资产的互联网公司不一样。

优步上市后的表现已经证明一味烧钱行不通。今年5月上市后,优步的股价至今已经跌去了32%。

Wework的估值,也很可能是昙花一现。哪怕是互联网公司,最终也要靠业绩说话——要么持续高增长,打败竞争对手,要么就得盈利给投资者分红。

共享,在中国是个好生意吗?

共享的概念在国内火起来很快,冷下来也快。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/79972.html