月饼一年能卖30万吨,为何吸引不了创业公司?

燃财经(ID:rancaijing)原创

作者 | 黎明

编辑 | 魏佳

中秋节又到了,月饼又一次登上舞台,成为人们迎来送往的必选礼品。

你可能还没买月饼,但已经收到了五花八门的月饼礼盒。你打开阔气的礼盒包装,却发现月饼的“占地面积”不到五分之一。有互联网公司员工吐槽:月饼礼盒一半是吃的,还有一半是要扔的。

你可能不爱吃月饼,在年轻人的世界里,有坚果零食、花式糕点、珍珠奶茶。他们踩着消费升级的东风,不再迷恋传统。但为了送礼,你还是不得不批量采购。拿月饼送领导、送客户、送亲友,总之,拿来送人总没错。

有厂家顺势发明了月饼券,开启月饼的资产证券化之旅。

一张面值100元的月饼券,在经销商、消费者、黄牛等各方之间折价流转后,最终以40元的价格被厂家回收。月饼尚未生产,也并未消耗,却产生了100元的GDP,各方皆大欢喜。

月饼的生意,历经多年,依然长盛不衰。除了传统的月饼厂商,一些新玩家也纷纷切入了这个市场。星巴克、喜茶、奈雪的茶、乐乐茶,这些咖啡茶饮品牌,也推出了月饼的产品线,售价从百元到上千元不等。

月饼的背后,藏着哪些商业常识和经济学原理?让我们一探究竟。

要点速览:

•经济学上有个“凡勃伦效应”,指商品价格定得越高,越能受到消费者的青睐,月饼也不例外;

•2018年中国月饼销量达30万吨,销售额158亿元,大约相当于5个喜茶;

•两家“月饼大户”财报显示,2018年,元祖股份月饼收入6.95亿元,毛利率为64%。广州酒家月饼收入10.38亿元,毛利率为63%;

•原材料占据了月饼成本的绝大部分。元祖股份的月饼成本结构中,94%为原材料;

•由于月饼存在旺盛的送礼需求,每年中秋节前后厂家都会出售月饼券,有些厂家并未生产月饼,却能在月饼券的倒卖过程中获利;

•目前月饼市场仍以传统公司为主,较少有创业公司入局。因为月饼的周期性太强,纯做月饼的新品牌可能不会有太高净利润,且新品牌获客成本极高。

不爱吃月饼,还得买月饼?

越来越多的年轻人发现,吃月饼的人,好像还没有送月饼的人多。

和包子馒头等日常消费品不同,月饼更多时候是以礼品的形式出现。消费集中在中秋节前后,且一年只卖一次。

为什么不爱吃月饼,还要送月饼呢?

中央财经大学心理学系副教授窦东徽向燃财经分析,仪式化行为和真实需求无关。中秋吃月饼,和端午节吃粽子、过年吃饺子、生日吃蛋糕一样,是一种仪式化、模式化的行为。同样,赠送月饼的行为也是一种仪式化的表达,承载的是月饼之外的情感和诉求。

心理学专栏作家唐映红告诉燃财经,月饼所满足的消费者需求是多维多元的,强化某种社会关系,达成某种社会联系,是很重要的消费需求。

唐映红认为,中国是一个熟人社会,建立熟人关系后,不同的人去办理相同的事情,成本截然不同。这导致,最终大部分礼品都流向了有权力的地方。

既然是送礼,那么就会有档次之分。包装是一方面,价格是另一方面。礼品的不同档次,代表了不同的面子。

前几年,市场上出现了一批从造型到包装堪称豪华的月饼。售价上千元,偌大的包装盒里,只躺着六个月饼。镀金刀叉,甚至镀金月饼曾风靡一时。有商家推出了价值不菲的“至尊礼盒”,月饼与红酒、燕窝、鲍鱼等高档产品捆绑销售,服务“高端送礼”的场合。

为什么会出现天价月饼?

美国经济学家凡勃伦给出了背后的原理。经济学上有个“凡勃伦效应”,指商品价格定得越高,越能受到消费者的青睐。比如,一件看起来款式和做工差异不大的手工艺品,价格可以从几百到几万元不等。即使是在万元级别的价位,也依然有旺盛的购买需求。

根据凡勃伦效应的解释,人们在购物时,往往会因为虚荣、攀比等心理,做出冲动的选择,过于执着地追求高价商品。高价商品带来的不只是单纯的使用需求,还有附加的心理上的满足感。所以,在月饼市场,高价的月饼反而卖得好,因为给的面子足够大。

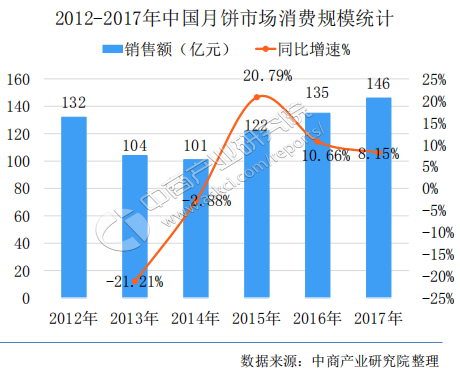

数据显示,2012年,中国的月饼市场规模达到132亿元,是当时历年最高。但2013年中央出台“八项规定”,禁止政府机关及人员赠送和接受高价月饼,月饼市场遭受重创,当年月饼销售额下降21%。一直到2015年,中国月饼市场才开始复苏,2016年市场规模才超过2012年。

月饼也能资产证券化

既然月饼存在广泛而旺盛的送礼需求,并且出现了一个稳定的流通市场,于是有厂家看到了其中的商机。月饼券诞生了。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/81409.html