昨天捧流量的人,今天就是鼓吹流量已死的人

文|犀牛娱乐,作者|岛主,编辑| 夏添

要维护还是谴责“流量”和“流量作品”,是影视圈每隔一段时间就会被挑起的争端。

就在昨天,《诛仙1》上映,这场战争又在看不见的地方悄悄进行,恰逢“但愿人长久”的中秋佳节,更增添了几分略带讽刺的反差感。

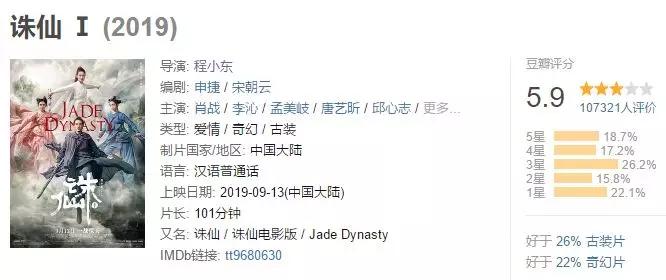

当然也只有在这样的“流量电影”面前,才会产生诸多壁垒鲜明的评论,打开《诛仙1》的打分页面,一种魔幻感会扑面而来。一面是为自家爱豆和作品摇旗呐喊的粉丝,一面是坚决反对“流量电影”横行市场的评论者,电影的打分页面,也呈现出了五星和一星并行的局面。

如果《诛仙1》没有找肖战、孟美岐等极具流量的艺人来挑大梁,它绝对到达不了这样的热度,最终票房可能都不会破亿。当然也正是因为有了“流量”的加盟,影片承受了很多与内容本身无关的差评与非议。犀牛娱乐预测影片最终票房将超过3亿。

可谓“成也流量,败也流量。”

只不过这场口碑/舆论拉锯是“暗战”还是“闹剧”,值得思考。

《诛仙1》背后是“流量暗战”,

还是“流量闹剧”?

关于《诛仙1》的电影评价,其实已经延伸到了影片本身之外,变成了一场“流量”与“反流量”之争。

在影片讨论区中,不乏对演员直接人身攻击的评论,而粉丝们的的反唇相讥大多也集中在自家爱豆很努力,评论者站着说话不腰疼等等,比如肖战接拍这部电影时还没火自然谈不上什么“流量”、以及孟美岐拍戏受伤非常敬业,是提到最多的例子。

看来过了这么多年,“你知道他/她有多努力吗”这种理由仍然奏效。

那么《诛仙1》到底如何?说实话,在看了影片后,还是基本符合犀牛娱乐预期的。

导演程小东仍是按照上世纪仙侠片的拍法来拍这一部作品,所以会故意放大很多生活化的场景,比如开篇选择从张小凡做梦、炒菜开始,而把草庙村屠村放到回忆当中。

这对原著粉和习惯了当下快节奏电影的观众来说,确实可能会有些距离感。本质上还是在于《诛仙1》原著世界观体系过于庞大,所以创作者改编只能从小切口切入,这难免会被人指摘和原著感觉不符。

而几位演员的表演也尚可,尤其是争议较大的肖战和孟美岐两位,也都在能力范围内完成了各自的角色,至于很多观众提出的造型太丑、道具简陋等槽点,那应该和演员本人无关,是电影制作方的问题了。

总的来说,《诛仙1》虽然有一些不尽如人意之处,但绝没有一些极端评价者说的那么不堪。

但之所以口碑会出现两极分化,是因为大家讨论的重点都是放在演员上,这无疑偏离了评论电影的要旨,毕竟演员只是电影的一部分,因为演员身上的标签,就扩大到对于整部电影的夸张好评和差评,这都像是在胡闹地发泄情绪,而非理性地看待作品。

在《诛仙1》的背后,其实可以看到当下大众对于“流量”两种极端的态度。在“流量”本人还未发声的时候,对于“流量”持不同态度的人却先躁动起来,上演了一幕幕与“流量”有关的闹剧。

“流量电影”已死?

粉丝们不让

谈到“流量电影”,不得不提到一个多月前上映的《上海堡垒》,巧合的是两部电影都是改编自大IP。《诛仙》是阅文的IP,《诛仙1》也是新丽传媒被阅文收购后的首部阅文作品。一个月的时间,接连两部作品备受争议,对于一味信赖大IP的制作方来说确实需要做一些反思。

出品方选择“流量”来出演重要角色,其实本身就是一件冒险的事。由于影片从立项到上映需要很长的时间,很有可能之前火的人之后热度就有所降低,很难精准地把控这个节奏。《上海堡垒》中的鹿晗可能就是最好的例子。

《上海堡垒》之后,很多人宣称“流量电影”已死,一些媒体和评论甚至将《上海堡垒》口碑、票房的不理想归罪在以鹿晗为代表的“流量”身上。但通过前两日的票房表现可以看出,粉丝们的力量还是巨大的。

这不仅体现在影片首日破亿的票房上,也体现在口碑上。《诛仙1》在豆瓣、猫眼、淘票票三平台开分的成绩分别是:6.7分、8.6分和8.3分,这当然是超出预期的成绩,但明显看得出是有粉丝控分(豆瓣5.9分、猫眼8.2分和淘票票8.0分),大量同一时间段涌现的五星评价就是最好的证明。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/81493.html