主旋律剧指南:怎样像《大江大河》般通过审查,同时拿下年轻受众

原标题:主旋律剧指南:怎样像《大江大河》般通过审查,同时拿下年轻受众

作者/王雅莉 编辑/谢维平

主旋律题材正成为剧集市场的主旋律。

踩在改革开放40周年的时间点上,各平台之间的主旋律之争必不可免。仅这个月播出的主旋律作品就有《大江大河》《外滩钟声》《那座城这家人》等。而这还只是开始。明年作为新中国成立70周年,又有一大波主旋律作品出现。

12月开播及明年待播的主旋律献礼剧(不完全统计)

作为一部改革开放献礼剧,《大江大河》的开场可谓根正苗红。用邓小平讲话的原声作片头曲,王凯饰演的主角宋运辉背诵《人民日报》社论,姐弟俩因“成分不好”影响上大学……改革开放前后的历史事件,如恢复高考、推行家庭联产承包责任制等,都在剧中有所体现。

截止目前,《大江大河》的豆瓣评分是8.9,收视率也保持在1左右,在同期播出的剧集中表现亮眼。这是自去年《人民的名义》播出后第二部引起大众热议的主旋律电视剧。一直以来,说教、假大空都是主旋律题材的通病,飘忽不定的政策也为这类题材带来了很多不确定性。如何在保证“安全生产”的情况下,把主旋律题材做得好看?这或许是很多影视公司如今面临一大问题。

在夹缝中创作的“主旋律”

审查是主旋律题材要面临的第一道关卡。在主旋律题材中,有相当一部分涉及到真实人物和历史事件,而广电总局对重大革命和重大历史题材都是单独立项的。尤其是涉及到真实历史人物的剧本,不仅要得到家属的认可,还要通过重大办的审查,得审很长时间。

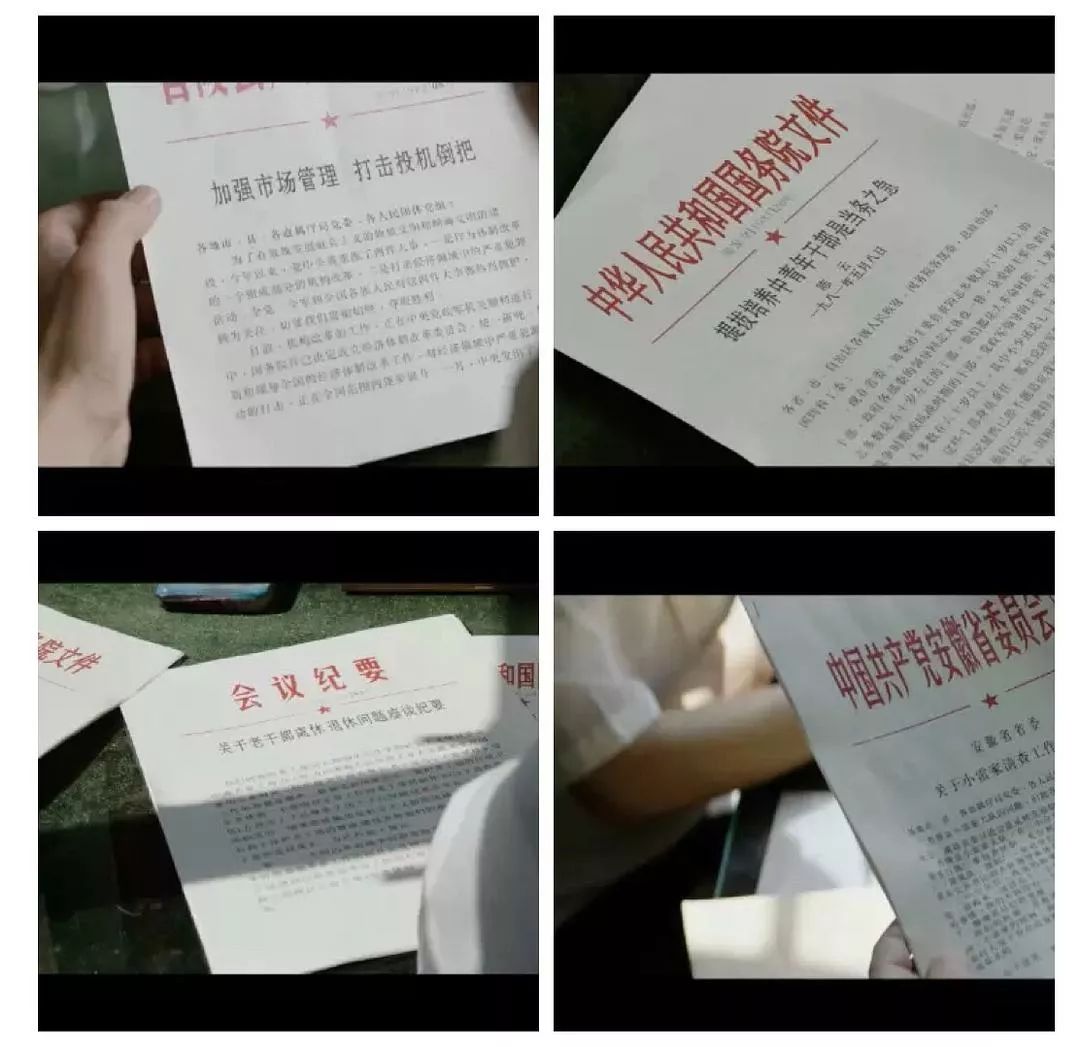

比如2014年的电视剧《历史转折中的邓小平》,剧中出现的领导人至少有五十个,还涉及到许多重大历史事件,比如粉碎四人帮、真理标准大讨论、知青返城等等,有些还没有定论。编剧龙平平在接受媒体采访时曾表示,“全部精力都放到度的把握上了。”在此之前,曾经有三部关于邓小平传记题材的电视剧先后夭折。

另一个不好把握的题材是特殊行业。“比如你写一个看林子的电视剧,就需要林业部来审查。”余飞说。余飞以前也创作过一些主旋律题材,比如《永不消逝的电波》《剃刀边缘》等。在他的印象中,并没有遇到过过审困难的情况,“我认识的参与审查的人都还比较开明,并不是说什么都不让你写。有些你以为敏感的内容,实际上往往是表现形式或视角需要调整。”

而涉及到革命或反腐等敏感题材的作品能出现,很大程度上也是因为政府的推动。比如去年大热的《人民的名义》,能够出现的直接原因,来自中纪委宣传部2015年6月举行的一次座谈。中纪委希望广电总局和最高检两部门配合,用文艺推动反腐,“每年电影最少一两部,电视剧最少两三部,而且必须是精品。”

对于《大江大河》这类涉及到历史事件,但没有真实人物的虚构作品来说,审查相对要容易些。在金盾影视中心主任、《人民的名义》的总监制李学政看来,标尺只有一个,那就是在大肯定之下的小批评,要把握这种微妙的创作立场。更深一层,李学政认为还应该有创作的情感态度,“要像父母待孩子一样,批评要建立在爱和感恩的基础上。在歌颂的同时,把我们社会的问题,完整地甚至是尖锐地表达出来。”

以《大江大河》为例。剧中出现了不少渎职政府干部的形象。比如不好好执行政策,故意阻碍宋家姐弟上大学的村干部;消极怠工,不给宋家平反的革委会办事员;为了扳倒徐县长,故意整雷东宝的宫书记等等。表面上看是批判,但其实最终目的都是讴歌国家的好政策。

就连雷东宝最后能获救,剧中也隐晦地表示,都是因为徐县长利用国家的最新政策,从中运作了。

包括去年的《人民的名义》,把贪腐官员刻画地入木三分,但最终目的仍是歌颂国家。“我们最终的目的,是让党能够清理掉这些腐败分子,从而执政能力更强。我们的执政能力强了,执政基础就更好。基础好了以后,我们的执政时间就长。中国离开共产党的执政,一天都不行。”李学政再次强调,批评不是抹黑,而是爱,“一些剧为了过审,就在表面上化妆一下,加一点点好词。但结构上缺乏了感恩的格局,就不行。”

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/15388.html