万科、万达、富龙,地产大亨纷纷入局滑雪,打的什么算盘?| 滑雪季

作者/十八子

从万科退休的王石依然活跃在人们的视线里。1月15日,他现身万科松花湖滑雪场,踩着单板行云流水,之后,他还连发两条微博:白色鸦片,正当时!万科松花湖滑雪。

王石对万科从地产产品提供商往城市配套服务商的转型之路坚定不移,2014年耗资400亿推出的万科松花湖滑雪场被认为是万科转型的成功之作。

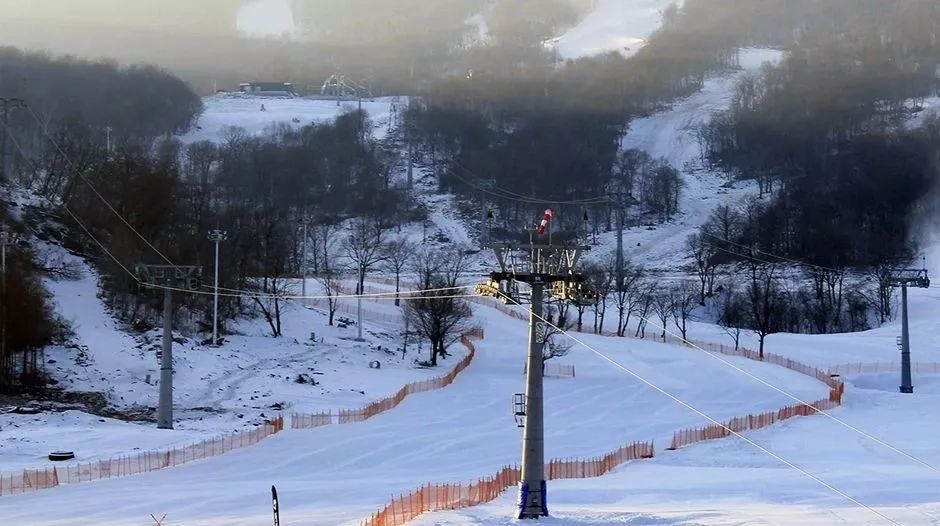

2015年万科松花湖度假区正式开业,截至2017年雪季,来此滑雪的人数从5.1万人次飙升至26.2万人次。

地产大亨们纷纷在寻找能够包装地产本质的业态,像乡村振兴、田园综合体、体育小镇等都是他们瞄准的方向。2022年冬奥会的临近,他们不约而同地盯准了滑雪这一细分赛道。

河豚文旅(ID:hetunwenlv)根据《中国滑雪产业白皮书(2018)》的数据,综合垂直落差、雪道面积、运动轨迹、雪场好评率4个维度,分出了滑雪场的前三名,算上并列的滑雪场,共有8个滑雪场榜上有名。其中,万科、万达、富龙三家原本以地产为主营业务的地产公司占得一席之地。

一般而言,“地产+”总会被冠以挂羊头卖狗肉的评价,但在滑雪领域,国外已经证明了“滑雪+旅游地产”的可行性。比如,北美滑雪度假区的主要收益来自滑雪场间接销售收入和度假地产销售收入,有的滑雪场53%的收入来自房地产,30%来自雪场、酒店、餐饮,8%来自管理输出。

我们国内这三家从地产切入冰雪经济的地产商有什么样的策略呢?对有意进入冰雪领域的房地产公司有哪些借鉴?

1

万科对外公布转型是在2014年。而建设松花湖度假村的决定,2011年就和吉林市定下了。当时万科以此为交换进入吉林市场。

很多业内人都记得万科创始人王石在万科松花湖度假区启幕时说的话“房地产市场的白银时代到来,意味着,你需要费工夫去寻找”。万科找的路是掘金冰雪经济,王石12分钟的发言,有6分钟都在讲滑雪。

万科松花湖项目是万科首次涉足滑雪度假产业,也一度被称为中国滑雪度假村的分水岭时间,启动了冰雪小镇与滑雪度假的两条腿走路的模式。

一般而言,滑雪场建设的前期投入巨大,中等规模的目的地滑雪场造价5亿元是常事,各种配套设施也需要5亿-7亿元,其中单个索道耗资就超过1亿元,维持滑雪场的经营还要继续投入,业内几乎形成共识的是,一张张雪场门票很难支撑起雪场发展,短期也无法取得正向的现金流,因此,滑雪地产成为滑雪经济发展的排头兵。

这个总体规划面积高达20平方公里,总投资近400亿元的项目,2016年底被评为国家4A旅游景区。2018年松花湖度假区以项目所属资产为支撑进行了证券化融资(ABS)成功发行,成为滑雪领域少有的案例。

松花湖度假区内包含松花湖滑雪场、专业成人及儿童滑雪学校、娱雪乐园、独立滑雪教学区、松花湖西武王子大饭店、青山客栈、白桦旅社、青山度假公寓、青山民宿、度假小镇、商业住宅、VFUN儿童村等多种配套设施。

有人说,只是万科的运气不错,松花湖度假区开幕后的第二年,北京就正式向国际奥委会递交了申办2022年冬奥会的报告。

但万科的整个模式还是比较独特的。它建设冰雪小镇,用房地产的现金流去平衡整个生意的现金流。主要楼盘是主打小户型的青山公寓和青山墅,其中,公寓产品基本以30-50平方米的小户型为主。

运营上引入日式管理模式。松花湖度假区的员工会在零下二十多度的室外,每天坚持日式服务标准,最多的一天他们鞠躬是1470个,要为1823人次的客户拿板、问候。

万科集团高级副总裁丁长峰曾说,“我们做的第一件事是度假生活”,思路是客户流量。

短期内,客户流量的提升可能不能带来太多收入,但需要在这里做平衡。就跟做互联网一样,需要用免费的模式建立客户流量,再借助庞大客户流量挖掘盈利增长。

此外,很关键的是平衡自家酒店与销售型地产的关系。过多的酒店会挤压客户空间。万科是把中低级、基础的需求交给市场和客户去解决。一定程度上,让更多人参与到小镇的建设中,形成良性循环。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/30609.html