十五年了,这个流量当道的娱乐圈,配不起张国荣

成功不会骤然降,连张国荣都熬了十年八年。我们愿意记得那个刻苦乐观而有回报的黄金年代,那时风和日丽,一百个人有一百个人在默默向上游。

————————

最近,“时代”很忙。纪梵希死了,一个时代结束了;霍金死了,一个时代结束了;李敖死了,一个时代结束了;李嘉诚退休了,一个时代结束了……这个时代的“告别”往往如此,效应只有72小时。

时间的力量摧枯拉朽,热点过后,只剩朋友圈里数量庞大但不无简陋的情绪符号(诸如千篇一律的R.I.P和红蜡烛),而情绪本身早已销声匿迹。

众多大人物被瞬间遗忘,独独有一人,让健忘的我们和健忘的时代持久纪念——15年了,张国荣,可能是第一个真正让我们学会告别的巨星。

《阿飞正传》里面有一句对白:“要记得的,始终都会记得。”在哥哥离开的5479个日子里面,我逐渐明白了这句话的意思。

当你见到天上星星,请你想起他。

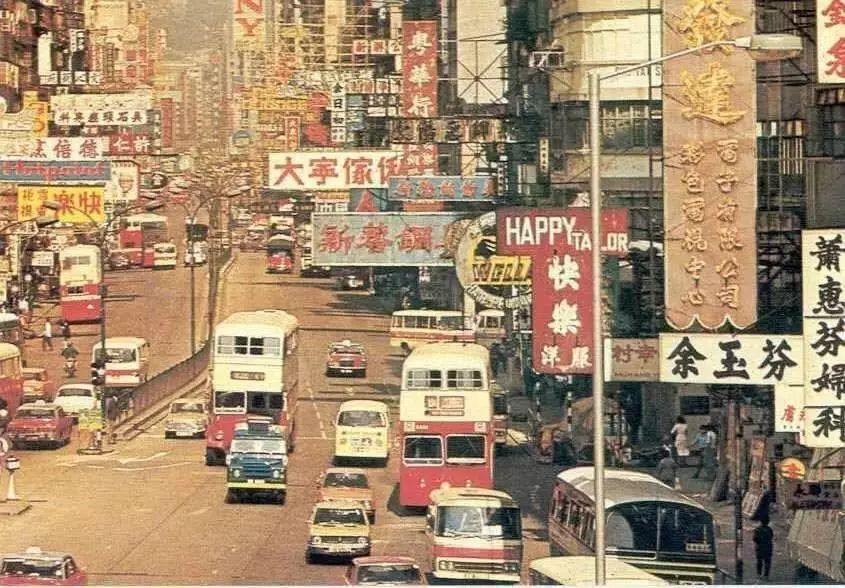

张国荣与风和日丽的香港地

————————

每年4月,很多人纪念他、回顾他、分析他、消费他、神化他,张国荣作为“残酷四月”最精妙的注脚,无处不在。

然而,一时的感伤情调可能是媚俗,而长达十五年的念念不忘则值得深思。当我们怀念张国荣的时候,到底在怀念什么?

爱听张国荣的,首先应该是香港的六零后和七零后。他们土生土长,视香港为家,在成长中大量接触西方及日本流行文化。他们与上一代香港人一样拼搏,又在生活品味上有不同的追求。

1980年代,高度繁荣的香港,人们需要新的偶像。

那是上世纪80年代,香港走向富裕。在许冠杰率先完成了流行音乐本土化革命之后,英文歌已是强弩之末;而日本偶像明星潮流带来的新冲击,又使粤语歌曲亟待从草根生活的内容提升到另一层次……新的时代精神,正在等待一个新时代流行文化的代表人物。

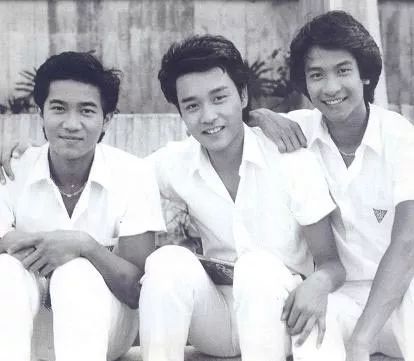

首先他不能老气,全城热播电视剧主题曲的时代已经过去,罗文、徐小凤、郑少秋都是上一代人的口味;因而,他应该带点反叛,和过去那种西装骨骨的审美有所不同;最好,他洋气得来又有亲切感,能够配合香港青年愈发讲究的生活品味,毕竟西方歌手太过遥远,西城秀树又已经老了;当然啦,他还要够帅。

陈百强、张国荣与钟保罗,那时候的“小生”长这样。

潮流所趋,张国荣作为第一代偶像明星诞生了。他的魅力,不仅体现在歌唱上,而是涉及电影、电视剧、音乐特辑、广告等多个演艺领域复合而成的立体形象。

恰恰,这就是新一代香港青年寻觅已久的品味认同:可以前卫性感、青春不羁,柔情蜜意起来也能电死人不偿命;一笑是干净通透的阳光,如画眉目轻蹙又似忧郁少年;他轻佻反叛,却真挚深情;他骚到入骨,却将这种个人美学演绎得大胆直率、激情高格……

这是风和日丽的香港地孕育出来的现代美。他就是他,是颜色不一样的烟火。

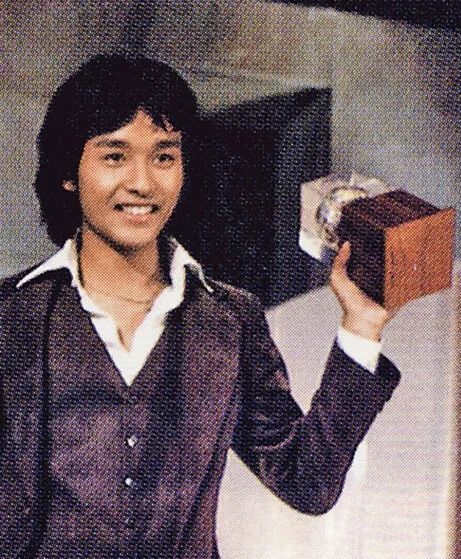

1977年,张国荣参加丽的电视(亚洲电视前身)举办的亚洲业余歌手大赛,以《American Pie》一曲获香港区亚军而正式出道。

那时烟花特别多,为何我们独爱张国荣?

————————

群星璀璨的香港,张国荣并非当时的独领风骚者。那时烟花特别多,为何独爱张国荣?

1989年,张国荣到黄霑、倪匡、蔡澜主持的深夜访谈节目《今夜不设防》做客,说起自己入行之后经历的“三大惨”。

上世纪七十年代末,张国荣初初入行。彼时还是西装骨骨的蔡枫华时代,而个性前卫的张国荣经常穿背心牛仔裤就上台唱歌,因此形象并不讨好。

有一次在沙田表演,他戴着海军帽上台唱歌,没有掌声只有嘘声,他潇洒地把帽子飞向观众,很快,有人把帽子扔回台上。是为“第一惨”。

1983年电影《鼓手》,张国荣演一名“默默向上游”的鼓手。

几年之后,这个英俊青年终于有了自己的歌,并且推出了《风继续吹》,初次领略“颇红”的滋味。但是,这首歌机缘未到,没有在当年的“劲歌金曲”中夺奖。所有的乐坛颁奖典礼,歌手都会在一周前得知结果,未得奖的,一般都不会出席。

但他明知自己没奖,仍然到场。黄霑说得好,Leslie这人,有体育精神。当时,罗文预计自己应该得两首金曲,结果只有一首,因此有些不开心。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/cms/48674.html