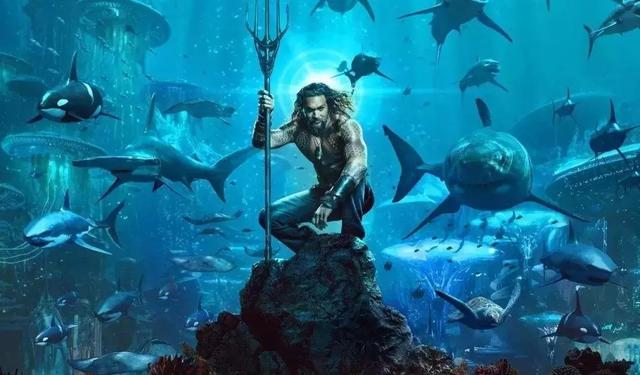

《海王》里撑起半边天的海洋生物,现实中也相当厉害

“红红火火恍恍惚惚”,用来形容《海王》这部电影很是恰当了,上映仅3天,大陆票房就将近6个亿。

电影中海王为了拯救人类,不惜和同母异父的弟弟奥姆反目成仇,经过重重磨难取得三叉戟,成为亚特兰蒂斯的王,维护了海洋与陆地的和平。

除了气势恢宏的场面,电影中神奇的海洋生物也给人留下深刻的印象,虽然是科幻片,但其实很多动物都是真实存在的。

魔鬼鱼——蝠鲼(fú fèn)

蝠鲼,发音同“福分”,有着魔鬼鱼之称。在海洋中不断飞出海面的,形如蝙蝠的海怪,其实就是蝠鲼。

蝠鲼是一种原始的软骨鱼类,在地球上已经存活了超过1亿年。即便不加特效也科幻味十足,它扁平的身体曳着一条纤细的鞭尾,头两侧的头鳍如兔子耳朵,很像外星生物,因此被渔民称之为“魔鬼鱼”。

但“鱼不可貌相”,别看蝠鲼“很丑”,可是却很“温柔”。蝠鲼生活在热带和亚热带的海域,群居生活,没有领域意识。蝠鲼主要食物是浮游生物和小型鱼类,它的觅食方式和鲸类似,张开嘴让海水流入,其角质化的鳃耙如图一道过滤网,滤去海水、留下食物。很多时候,它的头鳍拨动海水把浮游生物和小鱼小虾送进嘴里。

电影中蝠鲼上演的凌空绝技很是壮观,不知道的还以为是电影中使用的特效。其实,那是人家蝠鲼本能的反应。有时它们会高高跃出海面1.5-2米高,十分壮观。

科学家猜测,这种行为可能是雌雄蝠鲼繁殖季节的求偶表演,驱赶、诱捕食物,甚至是为了甩掉身上的寄生虫。

虽然蝠鲼肉不好吃,但亚洲一些地区的居民认为蝠鲼的鳃耙是一种能治百病的“良药”,对蝠鲼捕进行大规模捕捞。全球每年蝠鲼捕捞量约为94000条,实际捕捞量可能还要更多。

其实,蝠鲼的鳃耙的药用价值并没有医学上的证明,反而由于蝠鲼长期的滤食行为,重金属在鳃耙上富集,对人类有害。

灯塔水母

电影中,让人仿佛身处童话世界的水母其实不是特效,而是海洋中真实存在的。

海洋众多水母中之中有一种灯塔水母,它类似于金庸武侠里的“天山童姥”,每过一段时间就可以返老还童。

灯塔水母体长4~5毫米,以微生物为食。灯塔水母一生中要经历水螅型和水母型两种形态,水螅型是其幼年状态,水母型是其成熟形态。

灯塔水母在性成熟后会可以重新回到水螅型状态,并且可以无限重复这一过程,从理论上实现永生。然而从本质上讲,灯塔水母的返老还童其实是一种孤雌生殖行为。

性成熟的灯塔水母,在环境急剧变化时,如经历饥饿、温度或海水盐度改变,能够转变成水螅型。其实,它转变成的年轻态已经不是本尊,而是它通过孤雌生殖产生的后代。

从某种意义上说,孤雌生殖产生的后代继承了母体一切基因,将它们看成同一个个体也说得通。如果把一个灯塔水母切开,它能在24小时内变成两条水蛭虫,72小时后长出触角。

海蝎子

海王和奥姆最后决斗中的座驾,那只庞大的甲壳状水怪,很像曾经灭绝的海蝎子。海蝎子学名巨型羽翅鲎(hòu),生活在距今约4.6-2.5亿年,和三叶虫是同时代的。科学家依据出土的化石推断,海蝎子体长在2.33-2.59米,是地球上最大的节肢动物。

海蝎子身上长有厚厚的甲壳,腹下生有10条腿,前面8条用来走路,尾巴后面的2条腿,辅助身体在海底中游动。

海蝎子凭借厚厚的甲壳和非凡的战斗力,在当时可是个狠角色,以鱼、三叶虫以及其他一些住在海底泥沙里面的动物为食。后来,由于环境变化,海蝎子慢慢走向陆地,体型变小,被认为是现代蝎子等节肢动物的祖先。

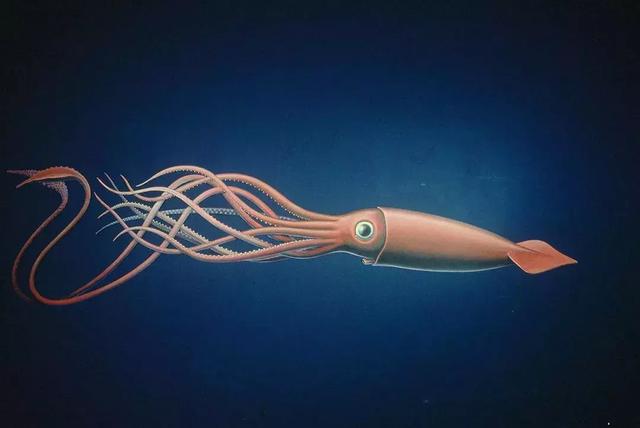

大王乌贼

《海王》中,在海底世界兴风作浪的大乌贼,是海洋中现存的最大软体动物之一。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/12562.html