独角兽公司惊人发展背后的分析

原标题:独角兽公司惊人发展背后的分析

编者按:具有10亿美金估值的公司被称为“独角兽”,它们从稀缺动物到目前每4天就诞生一家。这个现象对全球创投圈正产生着深远影响。

美国科技媒体TechCrunch为纪念"独角兽俱乐部"5周年刊登了深度分析 In venture capital, it is still the age of unicorn ,作者是硅谷著名创业者和投资人 Howie Xu。36kr获授权翻译转载。

本文讲述全球独角兽公司数目惊人增长背后的缘由,解释独角兽如何被风投成就,又如何反过来颠覆老牌风投的打法。

关于 Howie 对独角兽更多解读,也可以收听「硅谷早知道」对他的访谈《独角兽变多,大气候发生了什么变化,对我们又意味着什么?》

本月,Aileen Lee 那篇具有里程碑意义的文章《欢迎来到独角兽俱乐部》已经发表了五周年了。

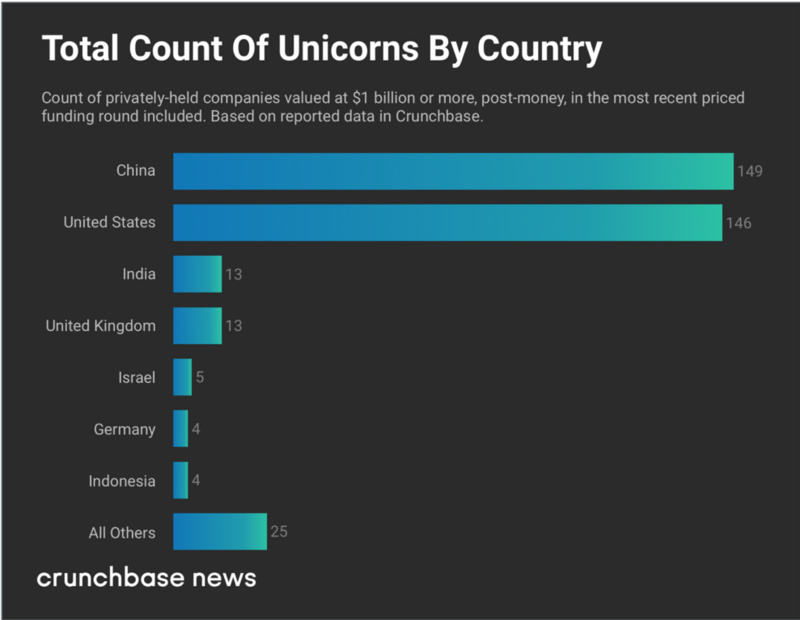

当时,这篇文章定义了一种创业公司的新种类——估值 10 亿美元以上的私人控股公司。据当时 Lee 的盘点,一共有 39 只独角兽——这是一个极其难达到的数字。如今,这些一度稀缺的独角兽们早已为数不少,目前已有376家,而且还会越来越多。

但是独角兽公司的增多也引发了一些疑问。这种现象是有人刻意操纵的吗?这些带着光环的公司未来估值是否会下滑并最终消失在市场的长河中?这是否意味着一种非理性的繁荣——投资者们满怀信心并认为自己正在创造奇迹,但实际上这种奇迹根本不存在?

2018年前三季度超过10亿美元估值的独角兽名单

在对最初的定义中,独角兽公司是指“自2003年成立以来,二级市场或一级市场投资者估值超过10亿美元的美国软件公司。”但现在这一定义已变成了“独角兽公司是指由私人控股、目前的估值为10亿美元以上的创业公司。”

除了地理范围上的扩展之外,获得独角兽称号的创业公司的数量也在同时扩展——一年增加了十倍。

很明显,独角兽公司虽然还很稀有,但已没有以前那么稀有了。五年前,每年大约只会产生10家独角兽公司,但到2018年,每年出现的独角兽公司已有100家了。

截至11月8日,今年已出现了81家新的独角兽公司,这意味着每四天就有一家新的独角兽公司诞生。

这些独角兽公司之所以发展壮大,也要得益于如今“亿级融资”现象,筹集1亿美元甚至更多的资金不再像过去那么困难,交易也越来越普遍。

回溯2013年,当时每个月平均大约有四次亿级融资发生。但根据 Crunchbase 数据,现如今每个月平均有四十次亿级融资。事实上,从2015年开始,IPO 就已不再是独角兽公司的主要融资来源。

独角兽公司既从传统的风险投资中融资,也从软银(SoftBank)、主权财富基金、私人股本基金和共同基金等非传统风险投资中融资。

投资者正在追逐价值创造的机会。大多数人可能没有意识到,亚马逊、微软、思科和甲骨文都是以不到10亿美元的市值上市的(实际上只有微软超过5亿美元),但如今它们的市值加起来超过了2万亿美元。

这意味着这些公司上市后创造了巨大的价值。今天,投资者意识到价值创造已经转移到了IPO前的独角兽这里,他们当然不愿意错过这么好的机会。

具体而言,去年全球投资者在种子和天使轮近2万笔交易中投入了130亿美元,而软银仅在两笔交易(优步和WeWork)中就投入了这么多钱。软银式的非传统风险投资从字面上重新定义了“IPO前”这一概念,创造出了一个新的风险投资类别。

独角兽公司们待在一级市场的时间越来越长这意味着,目前的独角兽们选择待在一级市场的状态越来越长。根据2012年的创业企业辅助法案(JOBS法案),创业企业可以拥有更多股东,无需像上市公司一样披露财报细节,却依然可以获得更多募资。创始人更加愿意和风险投资者打交道,因为他们明白自己不愿受制于上市后的种种规定。

Elon Musk考虑将特斯拉(Tesla)私有化,因为他厌烦要将每个季度的财报做得好看,还要为二级市场合规等付出额外开销;他更厌烦外界那些做空者的干扰。虽然特斯拉最终没有私有化,但它反映了许多独角兽企业家的心态。尽管如此,大多数独角兽公司的CEO都知道,不上市只是权宜之计,因为投资者要求IPO的压力迟早会到来。投资者预计,从长远来看,公司治理和财务透明度会逐渐提高。

版权保护: 本文由 沃派博客-沃派网 编辑,转载请保留链接: http://www.bdice.cn/html/4857.html